中國古代書籍裝幀形式的演變規律,和書籍的製作材料、製作方法、便於翻閱、利於圖書保護等方面的發展變化緊密相關。例如甲骨文書的裝訂,據考古學家們考證,是中間鑽孔用繩串連的辦法。這是由甲骨這種材料的特質所決定的。捨此,似乎也想不出更適合這種材料的裝訂辦法。正規書籍產生之後,其製作材料有過竹木簡、縑帛和紙張的變化;其製作方法有過手寫和印刷的變化。因此,正規書籍的裝訂形式也就適應這種變化,先後出現、流行過簡策、帛書卷子裝、紙書捲軸裝、經折裝、旋風裝、梵夾裝、蝴蝶裝、包背裝、線裝、毛裝等形式。而每種裝幀形式的形成、流行與演變,又幾乎都有各自不同的歷史背景或文化背景。探討它們的演變規律,是個妙趣橫生、引人入勝的課題。

簡策就是編簡成策的意思。 “策”就是“冊”的假借字。古代有些詞有音無字,行文時只好依聲託事,借用同音的字加以表示。這種現象,文字學上就稱為同音假借,也稱為古音通假。 “冊”是像形字,像是繩穿、繩編的竹木簡。所以《說文解字》解釋“冊”字說:“像其札一長一短,中有二編之形。”《禮記·聘禮》中說:“百名以上書於策,不及百名書於方。”在這句話的“策”字之下,有兩個不同時代的人分別作了解釋。一位是東漢的鄭玄,他說:“策,簡也。”一位是唐代的孔穎達,他說:“策是眾簡相連之稱。”鄭玄的意思,“策”就是竹木簡;孔穎達的意思,“策”是編連在一起的竹木簡。兩個人的解釋都對,但角度不同。我們把這兩個人的解釋綜合起來,那就是一根一根寫了字的竹木片就稱為“簡”,把若干根簡編連在一起就成了“策”(冊)。可見簡策的確是編簡成策的意思。

古人編簡成策有兩種方式:一種是單繩串連;一種是兩道繩、乃至四道繩的編連。漢代劉熙在《釋名》中說:“札,櫛也,編之為櫛齒相比。”這意思是說在寫好的竹木簡上端鑽孔,然後用繩依次串編。上邊好像梳子背,下邊諸簡垂掛,如同梳子的櫛齒並列相比。另一種是用麻繩或絲線繩,像編竹簾子一樣地編連竹簡。編繩的道數取決於竹木簡的長短。短簡兩道編繩即可,甘肅出土的《永元兵器簿》,就是兩道編繩(圖6)。長簡兩道繩子編不結實,就編三道或四道編繩。如武威出土的《儀禮》漢簡,簡長三尺,其編繩就是四道。至於是先寫後編,還是先編後寫,則兩種形式都有。

圖6 東漢永元兵器簿編簡

為了保護正文不致磨損,古人編簡時常在正文簡前邊再加編一根不寫文字的簡,叫作贅簡。今天書籍的封面,就仍然帶有這種贅簡的遺意。贅簡上端常常書寫篇名,下端書寫書名。這是因為古人寫書於簡,不能無階段地寫下去,那樣編簡太大,不易檢閱和收藏,所以常常寫到一定長度就結為一篇。而用書的人也常常要先查找篇名,然後才能找到自己所要檢索的內容。可是古書往往一書包括很多篇,例如就有22篇,《孟子》也有七篇。七篇中的各篇還要再分上下。如《滕文公上》、《滕文公下》、《公孫醜上》、《公孫醜下》等。如果所要查找的內容不知道在哪一篇,那就無從著手了。所以古人很重視篇名,把篇名寫在贅簡上端,以示醒目。而把書名反倒寫在贅簡的下端,以示篇名的歸屬。這種格局雖然是僅適應簡策書籍而出現的特定形式,但對後世書籍形式的影響卻是極其深遠的。直到雕版印書盛行的宋代,特別是北宋時代,卷端題名還常常是小題在上,大題在下。這仍是簡策書籍格局的流風餘韻。

一篇文章的簡編完,或一編編好的簡寫完,便以最後一根簡為軸,像卷竹簾子一樣從尾向前捲起。 《永元兵器簿》出土時,就保持著原來捲起的形式。武威旱灘坡出土的醫簡,有的也保留著捲起的原型。武威出土的漢代《儀禮》簡,篇題和篇次並寫在第一、二簡的背面,捲起後正好露在外面。這也證明其原型是從尾向前捲起的。捲起的簡需要捆好,而後放入布袋或筐篋〔qie切〕。居延出土的簡策中有“書篋一”的記載。 《漢書·賈誼傳》中也有“俗吏之務在於刀筆筐篋”的說法。這些盛裝簡策的布袋、筐篋相當於“帙”〔zhi至〕,而一帙通常包函10卷。簡策書籍這種編連卷收的做法,也只是適應竹木簡的特質而形成的特定形式,但對後世書籍的裝幀形式也產生了極其深遠的影響。帛書卷子裝、紙書捲軸裝的出現及長期流行,完全可以說是對簡策捲起收藏形式的模仿。

帛書與簡書雖然製作材料不同,成書之後的面貌也各異,但在裝幀形式上彼此卻有許多相似之處。縑帛輕軟,可塑性較強。表現在裝幀形式上便既有折疊,也有捲子。長沙馬王堆出土的帛書,有的寫在整幅帛上,難以卷收,故折疊隨葬在一個漆盒內。有的寫在半幅寬的縑帛上,則以一條2.3厘米寬的竹片為軸心,將帛書從尾向前捲成帛卷,這大概就是捲軸裝的雛形了。

清代有位著名的史學家、目錄學家,叫章學誠。他有一部著名的著作,叫《文史通義》。他在《文史通義·篇卷》中說:“古人之於言,求其有章有序而已矣。著之於書,則有簡策,標其起訖,是曰篇章。”還說西漢劉向、劉歆父子受命整理國家藏書,“著錄多以篇、卷為計,大約篇從竹簡,卷從縑素,因物定名,無他義也。而縑素為書後於竹簡,故週、秦稱篇,入漢始有捲也。”這兩段話的意思是說篇、章是竹木簡書的計量名稱,卷則是縑帛書的計量名稱。週、秦時盛行竹木簡書,故多以篇稱之。入漢以後,縑帛為書普遍流行,卷便成了廣為使用的計量名稱。劉向、劉歆父子整理國家藏書,凡是整理完畢正式謄錄進呈的書,都是用縑帛書寫的。吳樹平《風俗通義校釋·佚文十一》說“劉向為孝成皇帝典校書籍二十餘年,皆先書竹,改易刊定,可繕寫者以上素也。”這裡的“上素”,就是抄寫在縑帛上。於是“卷”便成了主要計量單位。表明章學誠所說的“入漢始有捲也”的理論,基本上是符合歷史實際的,也證明帛書的裝幀形式主要還是卷子裝。

用紙來製作書籍,東漢已發其端。紙具備著縑帛的輕軟,但較之縑帛則更易成型。所以紙書出現之後,它的裝幀形式便模仿帛書卷子裝,而慢慢發展為普遍流行的紙書捲軸裝。這無論是從文獻記載,還是實物留存,都能得到有力的證明。

晉代傅鹹的《紙賦》中,除了讚美紙的方正潔白,很便於書寫之外,還說紙張“攬之則舒,舍之則卷”。這兩句話實際是對捲軸裝書籍的描繪。紙張有一定彈性,卷久了就有回收的慣性,所以用手攬之便舒展開來,可是一撒手就又收卷回去。這是捲軸裝書籍固有的現象,也是這種裝幀形式的弊病之一。可見晉時紙書已是捲軸裝了。

《續高僧傳》卷二,記載隋朝文帝時有一位沙門叫明穆彥宗,他曾經利用梵文經本校對佛經。說昔日“支曇羅什等所出《大集》捲軸,多以30成部”。說明早在隋朝以前,紙寫的佛教《大集經》,已裝潢成了捲軸。

《續高僧傳》卷三十八,記載隋朝另一位沙門叫法泰,他自己精勤書寫了一部《法華經》,多次顯現靈瑞,所以要把它帶到成都去進行裝潢。可是中途過河掉在了水里,以後又失而復得,所以“至成都裝潢,以檀香為軸”。可證隋朝的書籍不但已是捲軸裝,而且所用軸材有的已是檀香木了。

《續高僧傳》卷五,記載唐玄奘從印度取經回國之後,又奉皇帝之命在大慈恩寺翻譯佛經。當他翻譯完畢,裝成捲軸之後,曾經上書皇帝,請求皇上給寫一道序文。他說:“所獲經論,奉敕翻譯,見成捲軸,未有銓序,伏惟陛下睿思。”可見唐玄奘翻譯過來的佛經,其裝幀形式也都是捲軸。

《續高僧傳》卷二十六,記載唐開元間沙門玄覽,他一個人就“寫經三千餘軸”。

所有上述這些,都是唐及唐以前關於紙書採用捲軸裝的記載。而唐以後關於這方面的記載,那就更是史不絕書了。北宋歐陽修在他的《歸田錄》中說:“唐人藏書,皆做捲軸。”元朝吾衍在他的《閒居錄》中說:“古書皆捲軸。”明朝都穆在其《聽雨記聞》中說:“古人藏書,皆作捲軸。”清朝高士奇在其《天祿識餘》中說:“古人藏書,皆作捲軸……此制在唐猶然。”這些說法,也證明自紙書出現,直到唐、五代,大約八九百年的時間裡,書籍盛行的裝幀形式,的確是捲軸裝。

本世紀初,敦煌莫高窟藏經洞發現了大批遺書,其中主要是手寫本佛經。現在分藏在世界各國,其中主要收藏在英國、法國、中國、俄羅斯、日本、印度等國。總計大約四萬多件。這些敦煌遺書產生的時代,大約上起南北朝,下至五代,即公元420—960年這500多年的歷史跨度內。此期正是手寫紙書的高峰期。這些遺書,有的就是簡單的一卷兒,有的木軸猶存,進一步又以實物,證明唐五代及唐五代以前,紙書的裝幀形式,的確普遍流行捲軸裝。

古時歷代紙張的大小規格不盡相同。晉代紙高大約23—24厘米,長26—27厘米;唐代紙高25—26或26—27厘米,長40—43厘米或44—51厘米;五代時期紙張的規格大小不等。內容長的書,一張紙無法容納,只好寫完一張再接寫第二張、第三張……直到寫完為止,可能是幾張、十幾張、幾十張,乃至數百張。一部用多張紙寫完的書,按順序粘接成一幅長條。長條可以先寫後粘接,也可以先粘接好後寫。寫完的長條紙書,即可以從左向右,或說是從尾向首捲起。為使紙捲不至於摺皺或損壞,在長條紙書最後一紙的末尾粘上一根圓木棒,然後以木棒為軸心從左向右搓卷,所以稱作捲軸。軸的長度比紙的高度略長,紙書卷好後上下兩端都有軸頭露出,這樣有利於圖書保護(圖7)。

古書捲軸裝似乎也有精裝與簡裝的區別。簡裝,僅用一根普通的圓木棒為軸,有的甚至連軸都沒有,只是從尾向前捲起,也是捲軸裝。精裝就有不同的講究了,據記載,王羲之、王獻之晚年寫的字要比青少年時寫得好。他們在縑帛上寫的字,要以珊瑚裝飾軸頭;在紙張上寫的字,要以金屬裝飾軸頭;最次的也要以玳瑁、旃〔zhan沾〕檀裝飾軸頭。可見晉代的捲軸裝,有的已經相當精緻了。

《隋書·經籍志》說隋煬帝即位之後,秘閣所藏之書,上品的要用紅琉璃軸,中品用紺〔gan幹〕琉璃軸,下品用漆軸。表明隋朝政府的藏書,其捲軸裝潢已分出不同品級。 《大唐六典》記載唐政府的藏書,經庫書用鈿白牙軸,黃帶紅牙籤;史庫書用鈿青牙軸,縹帶綠牙籤;子庫書用彫紫檀軸,紫帶碧牙籤;集庫書用綠牙軸,朱帶白牙籤。可見唐代的政府藏書不但裱軸十分講究,而且已經懂得用顏色來類分圖書了。

圖7 捲軸裝示意圖

圖8 捲軸插架示意圖

為保護圖書內容不受污損,捲軸裝在正文第一張紙前邊還要粘加一張空白紙,考究的粘加綾、絹等絲織品。粘加的這張空白紙或綾、絹,叫作“褾”〔biao表〕,也叫作“包頭”或“玉池”。褾的右端接有不同質料、不同顏色的帶。帶的右端接有不同質料、不同顏色的別子,叫作“簽”。卷子卷好,褾在最外層,用帶繞捆,以簽別住。捲軸存放的方法是在書架上平放,軸的一端向外,系上不同質料、不同顏色的書籤。籤上標寫書名、卷次,以便於取閱。取閱圖書時依籤上所標抽出捲軸,用畢原位插入,所以稱為插架(圖8)。唐代文學家韓癒的《送諸葛覺往隨州讀書詩》中說“鄴侯家多書,插架三萬軸,一一懸牙籤,新若手未觸。”描繪的便是一座插架宏富、裝幀考究、滿目琳瑯的私人藏書寶庫。

經折裝也稱折子裝,顧名思義,應該是從折疊佛教經捲而得名。前邊說過了,到唐代為止,最盛行的書籍裝幀形式,仍然是捲軸裝。但到唐代,佛學在中國的發展也達到了鼎盛時期。一方面是僧尼遍於域中,另一方面翻譯過來的佛經又普遍以捲軸裝的形式流行。僧尼遍於域中,意味著善男信女誦經的普遍;捲軸裝盛行,則意味著它對僧尼們誦經的不便。因為佛門弟子念經,要盤禪入定,正襟危坐,以示恭敬與虔誠。善男信女們念經時的這種姿態,捲軸裝的不方便可想而知。任何一種紙捲,包括佛教經卷,卷久了,都會產生卷舒的困難。由於卷久的慣性,念過去的部分,經卷會由右向左自動捲起;未念到的部分,經卷又會自動由左向右捲起。這種情況,如果不及時調整鎮尺的位置,經卷就會從左右兩個方向朝中間捲起。試想,如此麻煩不便的捲軸裝式,怎麼能適應佛門弟子們那種盤禪入定、正襟危坐的讀經方式呢!因此,一場對流行許久的捲軸裝的改革,首先在佛教經卷上發生了。這就是將本是長卷的佛經,從頭至尾地依一定行數或一定寬度連續左右折疊,最後形成長方形的一疊,再在前後各粘裱一張厚紙封皮,一種新型的裝幀形式就出現了,這就是所謂的經折裝。正像元朝吾衍和清朝高士奇所揭示的那樣,經折裝的出現,完全是針對捲軸裝卷舒之難的弊病而發生的。元朝吾衍在《閒居錄》中說:“古書皆捲軸,以卷舒之難,因而為折。久而折斷,復為簿帙。”清朝高士奇在《天祿識餘》中也說:“古人藏書,皆作捲軸……此制在唐猶然。其後以卷舒之難,因而為折。久而折斷,乃分為簿帙,以便檢閱。”這兩位不同時代的古人,揭示了同一個道理,即經折裝的確是由改造捲軸裝而來。

1975年香港中文大學出版的美國芝加哥大學教授錢存訓先生的《中國古代書史》,披露了一幅經折本圖版,經名為《入楞伽經疏》,共211葉,原出自中國敦煌石室。其裝幀形式就是左右相連折疊的經折裝。這是唐代佛經出現經折裝的實物證明。

英人斯坦因在他的《敦煌取書錄》中,還描繪過一件五代印本佛經的裝式,也是經折裝。他說:“又有一小冊佛經,印刷簡陋……書非卷子本,而為折疊而成……折疊本書籍,長幅接連不斷,加以折疊……最後將其他一端悉行粘穩。於是展開以後甚似近世書籍。是書時為乾祐二年,即紀元後九四九年也。”斯坦因看到並描繪的這件實物,表明印刷而成的佛經,在五代時期也有的是經折裝式了。

過去的書史論著,常把經折裝混為梵夾裝。說經折裝又稱梵夾裝,或者說梵夾裝就是經折裝,或經折裝即梵夾裝。其實這完全是一種誤解。

梵夾裝並不是中國古代書籍的裝幀,而是古代中國人對古印度用梵文書寫在貝多樹葉上佛教經典裝幀形式的一種稱呼。梵是天竺國梵文文字的創始人。 《祐錄》卷一《梵漢譯經音義同異記》中說:“昔造書之主凡有三人:長名曰梵,其書右行;次曰佉樓,其書左行;少者蒼頡,其書下行。梵及佉樓居於天竺,黃史蒼頡在於中夏。”印度是佛教的發祥地,產生在印度的佛教經典,在很長的歷史時期內都是將梵文書寫在貝多樹葉上的,所以又稱為貝葉經。當然也有不少寫在樺樹皮上。

我們在前邊說過了,書籍的裝幀形式,只能視書籍的製作材料和製作方法而採取相應的方式。古印度佛經既是採用修長碩大的貝多樹葉或樺樹皮書寫,其裝幀形式也就只能適應這種材料而採取相應的方式了,這就出現了古代中國人所稱呼的梵夾裝。何謂梵夾裝?如果用最通俗的語言加以銓釋,那就應該是古印度用梵文書寫在貝多樹葉或樺樹皮上的佛教經典而採用夾板式以繩穿訂的裝式。對這種裝幀形式,古代中國人稱之為梵夾裝。隋朝有個叫杜寶的,他有一部著作叫《大業雜記》。杜寶在《大業雜記》中說東都洛陽的“承福門即東城南門。門南洛水有翊津橋,通翻經道場。新翻經本從外國來,用貝多樹葉。葉形似枇杷,葉面厚大,橫作行書。約經多少,綴其一邊,牒牒然今呼為梵夾”。夾原意同冊,後來演化為夾。這段描述,比較明確地告訴我們,梵夾裝是隋時人對傳入中國的古印度書寫在貝多樹葉上梵文佛教經典裝訂形式的一種形象化的稱呼。其具體的裝訂方式,是將寫好的貝葉經,視經文段落和貝葉多少,依經文的次序排好,形成一摞。然後用兩塊比經葉略寬略長一點的經過刮削加工的竹板或木板,將排好順序的貝葉經上一塊下一塊地夾住,然後連板帶經穿一個或兩個洞。一個洞者,穿繩之前先將繩的一端挽上疙瘩,以另一端將夾板及貝葉串連;兩個洞者,則以繩子兩端同時將夾板及貝葉串連,最後繞捆起來,一個梵夾裝式就算完成了。這就是杜寶所說的“約經多少,綴其一邊,牒牒然”的梵夾裝。

圖9 僧伽羅文貝葉經裝幀

用貝多樹葉來寫經,不僅是古印度如此,近世中國南方少數民族中也有用貝葉寫經的。北京圖書館就藏有僧伽羅文的貝葉經(圖9),其裝幀形式就是典型的梵夾裝。近年北京圖書館還入藏一批傣文貝葉小乘經,其裝幀形式也是梵夾裝。這些實物也印證了古印度梵夾裝的形式特點,從而豐富了中國書籍的裝幀形式。

中國以紙張來製作書籍,至隋、唐而極盛。書籍的製作材料與貝葉不同,當然裝幀方式也就不同。但中國紙製書中,包括寫本和印本,也有裁成長條而模仿貝葉的。現藏於英國國家圖書館東方手稿部的中國敦煌遺書中,還頗有幾件這樣的遺書。它們狀似長條,形仿貝葉,編繩雖然已不復存在,但當年的穿孔猶存,表明它們的確是中國紙書中模仿梵夾裝的裝幀形式。北京圖書館珍藏一件五代時回鶻文寫本《玄奘傳》。其書葉狹長,橫作行書,每葉上靠近兩端各有一紅色圓圈,據說也是模仿的梵夾裝式。北京圖書館所藏敦煌遺書中,有一件唐寫本《思益梵天所問經》(圖10)。其寫紙為長條形,意仿貝葉。厚厚一冊,卻中間穿孔,單繩穿裝,是中國紙書遺存中典型的梵夾裝。其夾板雖佚失一塊,但另一塊卻原樣留存。穿繩雖也大部分佚去,但仍有一段原繩貫穿冊葉與夾板。直到後世刻印的藏文大藏經、蒙文大藏經,也都是紙作長條,橫作行書,上下各有一塊厚重的夾板,所以它們也是中國紙書中模仿梵夾裝的裝幀形式。只是這種裝幀形式在中國並未普遍流行,所以也就鮮為人知了。但不管是古印度的梵夾裝,還是中國紙書模擬的梵夾裝,以及中國少數民族文字古書中模仿的梵夾裝,都和經折裝毫無相同之處。所以經折裝就是經折裝,梵夾裝就是梵夾裝,兩者既不相等,也不相通,不應混為一談。

圖10 唐寫紙本《思益梵大所問經》梵夾裝

過去很長時間裡,中外學者對什麼是中國古書的旋風裝認識並不清楚。長期把經折裝粘加一張整紙就說成是旋風裝,或把經折裝直接說成是旋風裝,就是這方面的例證。事實上,旋風裝跟經折裝沒有任何联系。它與經折裝產生的文化背景完全不同。它們是在同一個時代裡,同在捲軸裝的基礎上,由於不同的社會文化需求而產生出來的兩種完全不同的書籍裝幀形式。

唐朝,是我國封建社會發展的鼎盛時期。政治、經濟、科學、文化都有長足的發展。尤其是文學,詩歌幾乎佔據了整個文壇,使唐代成了詩歌發展的黃金時代。詩歌的發展,特別是近體律詩的發展,一方面要求要有嚴格的韻律,一方面遣詞造句、運用掌故又要求典雅有據。這就促使唐代社會相應地產生並發展兩方面的著作:一方面是備查檢掌故用的類書空前發展;另一方面就是供起韻賦詩、檢查格律的韻書一再被修正、增補、傳抄而流布社會。唐代的韻書,類乎現在的字典,帶有工具書的性質,是備隨時查檢使用的。因此,這類書籍的書寫方式和裝幀形式,也就都要以方便隨時翻檢為原則而作相應的改變。

但是,我們在前邊說過了,唐代書籍最通行的書寫方式和裝幀形式,仍是單面書寫的捲軸裝。這樣,在通行的裝幀形式與要方便翻檢之間便產生了很大的矛盾。繼續採用單面書寫的捲軸裝,翻檢方便難以解決;突破捲軸裝,另外採取更新的裝幀形式,一時又難以創造出來。於是便出現了一種既未完全打破捲軸裝的外殼,又達到了方便翻檢為目的的裝幀形式,這就是旋風裝。

在當今的世界上,中國古書旋風裝的實物留存絕無僅有。北京故宮博物院珍藏的唐寫本《王仁昫刊謬補缺切韻》,可以說是現存中國古書旋風裝的典型實物例證。故宮所藏唐寫本《王仁昫刊謬補缺切韻》,全書共五卷24葉。除首葉是單面書字外,其餘23葉均為雙面書字,所以共是47面。其裝幀方式,是以一比書葉略寬的長條厚紙作底,然後將書葉粘在底紙上。其粘法是,除首葉因只單面書字而全幅粘裱於底紙右端之外,其餘23葉,因均是雙面書字,故每葉都只能以右邊無字空條處,逐葉向左鱗次相錯地粘裱於首葉末尾的底紙上。所以從書葉左端看去,錯落相積,狀似龍鱗。收藏時,從首向尾,或者說是從右向左捲起,外表仍然是捲軸裝式。但打開來翻閱,除首葉因全裱於底紙上而不能翻動外,其餘均能跟閱覽現代書籍一樣,逐葉翻轉,閱讀兩面的文字。這種裝幀形式,既保留了捲軸裝的外殼,又解決了翻檢必須方便的矛盾。可謂獨具風格,世所罕見。古人把這種裝幀形式稱作“龍鱗裝”或“旋風裝”。

圖11 唐寫本《王仁昫刊謬補缺切韻》裝幀

北宋歐陽修在他的《歸田錄》卷二中說:“唐人藏書皆作捲軸,其後有葉子,其製似今策子。凡文字有備檢用者,捲軸難數卷舒,故以葉子寫之。如吳彩鸞《唐韻》、李郃〔he 合〕《彩選》之類是也。”故宮所藏唐寫本《王仁昫刊謬補缺切韻》(圖11),相傳就是吳彩鸞書寫的。歐陽修所見到的大概就是這類的東西。他說出了這種裝幀形式產生的原因,也描繪了這種裝幀像策子的特點,但未說出它究竟叫什麼名字。

南宋初年的張邦基,則在自著《墨莊漫錄》卷三中說:“成都古仙人吳彩鸞善書名字,今蜀中導江迎祥院經藏,世稱藏中《佛本行經》十六卷,乃彩鸞所書,亦異物也。今世間所傳《唐韻》猶有,皆旋風葉。字畫清勁,人家往往有之。”可見南宋張邦基也見過這類的東西,他則把這類書籍的裝幀形式稱為“旋風葉”了。

元朝王惲在他的《玉堂嘉話》卷二中說:“吳彩鸞龍鱗楷韻,後柳誠懸題云:'吳彩鸞,世稱謫仙也。一夕書《唐韻》一部,即鬻〔yu玉〕於市,人不測其意。稔聞此說,罕見其書,數載勤求,方獲斯本。觀其神全氣古,筆力遒勁,出於自然,非古今學人所可及也。時大和九年九月十五日。'其冊共五(疑五為二誤)十四葉,鱗次相積,皆留紙縫。天寶八年制。”可見元朝王惲也見過這類東西,而且見到的是唐代大書法家柳公權收藏並寫了上述題識的那件東西。王惲描繪它是“龍鱗楷韻”,“是鱗次相積”。與故宮所藏唐寫本《王仁昫刊謬補缺切韻》的裝幀形態完全相同。

清朝初年的著名藏書家錢曾,也見過這類東西。 《涵芬樓燼餘書錄》引證他的話說:“吳彩鸞所書《唐韻》,餘在泰興季因是家見之,正作旋風葉卷子,其裝潢皆非今人所曉。”可見錢曾見到的,跟故宮所藏相傳為吳彩鸞所寫的《王仁昫刊謬補缺切韻》,其裝幀是完全一樣的。他將之稱為“旋風葉卷子”。可見我們把故宮所藏唐寫本《王仁昫刊謬補缺切韻》的裝幀形式稱作旋風裝,是不乏古人見證的。

且考自然界旋風的形象特徵,亦是因某處氣壓低,四周空氣向一處注流而形成的螺旋式旋轉的風,其中大而強烈的,就是龍捲風。這種風的特點,就是空氣分若干層次前後朝一個方向旋轉。它的立體形象就彷佛若干張鱗次相積捲起的蘆席,像個圓筒。故宮所藏唐寫本《王仁昫刊謬補缺切韻》,其裝幀形式,內中書葉錯落相積,朝一個方向卷收,外殼又保留著捲軸裝的格局。裝幀完畢,卷收起來,內中書葉很像空氣分若干層朝一個方向旋轉的旋風。因此,我們認定這種形式才是中國古書的旋風裝。不是經折裝包粘一張整紙就成了旋風裝,更不是經折裝又稱為旋風裝。旋風裝有自己的獨立形態,但又沒有完全擺脫捲軸裝的製約。它是對捲軸裝的一種改進,是捲軸裝向冊葉裝轉化過程中的過渡形式。經折裝是對捲軸裝的徹底改造,已由捲軸裝過渡到了冊葉裝。從這個意義上來說,旋風裝比經折裝出現得要早。

我國在唐代已有了雕版印書業。五代已由政府主持雕印了《九經》。宋代統一以後,雕版印書業更加得到空前的發展。這種書籍製作方式上的巨大變化,必然也要引起書籍裝幀形式的相應變化。清初著名藏書家錢曾在他的《讀書敏求記》中曾經嘆稱:“自北宋刊本書籍行世,而裝潢之技絕矣。”正反映出書籍生產方式的變革,對書籍裝幀形式變化的深刻影響。

北宋以後的書籍生產方式,主要是雕版印刷。雕版印製書籍與手寫書籍有許多不同之處。手寫書籍可以不分任何段落地接連寫下去,要寫多長都可以隨意自裁。雕版印書就不行了,它必須將一書分成若干版,一版一版地雕刻印刷,所以印出來的書實際上是以版為單位的若干單葉。對這些印好的書葉究竟採取什麼樣的裝幀形式?是將它們首尾相接地粘連起來,而後仍然採取捲軸裝式,還是採取其他什麼方式?這是當時裝訂工人必須認真考慮和要解決的問題。繼續採用已有的捲軸裝式、經折裝式、旋風裝式,不但浪費粘連、折疊的手續,也不適應更加發展了的社會文化的需求。於是一種新的裝訂形式——蝴蝶裝出現了。

蝴蝶裝也簡稱為蝶裝。這種裝幀的具體辦法是,將每張印好的書葉,以版心為中縫線,以印字的一面為準,上下兩個半版字對字地對折。然後集數葉為一疊,以折邊居右戳齊成為書脊,而後再在書脊處用漿糊逐葉彼此粘連。再預備一張與書葉一般大小的硬厚一些的整紙,從中間對折出與書冊的厚度相同的摺痕,粘在抹好漿糊的書脊上,作為前後封面。最後把上下左三邊餘幅剪齊,一冊蝴蝶裝的書就算裝幀完成了。這種裝幀形式,從外表看,很像現在的平裝書,打開時版心好像蝴蝶身軀居中,書葉恰似蝴蝶的兩翼向兩邊張開,看去彷彿蝴蝶展翅飛翔,所以稱為蝴蝶裝(圖12)。

蝴蝶裝適應了印製書籍一版一葉的特點,並且文字朝里,版心集於書脊,有利於保護版框以內的文字。上下左三邊朝外,則均是框外餘幅,磨損了也好修理。同時沒有穿線針眼和紙捻訂孔,重裝時也不致於損壞。正因為它有這些優點,所以這種裝幀形式在宋元兩代流行了300多年。 《明史·藝文志序》說明朝秘閣所藏的書籍,都是宋元兩代的遺籍,無不精美。它們“裝用倒折,四周外向,蟲鼠不能損。”這裡所謂的“裝用倒折,四周外向”,指的就是蝴蝶裝。而且是“宋元所遺”,可見宋元時期,蝴蝶裝確曾是盛行一時的書籍裝幀形式。

圖12 蝴蝶裝示意圖

蝴蝶裝的優點已如上述,但同任何其他事物一樣,在充分顯示它優點的同時,往往也就暴露了自身的弱點。蝴蝶裝的書葉是反折的,上下兩個半葉的文字均相向朝里,這對保護框內的文字無疑是有好處的。但這種裝幀形成了所有的書葉都是單葉,不但每看一版使人首先看到的都是無字的反面,而且很容易造成上下兩個半葉有文字的正面彼此相連,翻檢極為不便。並且,蝶裝書脊全用漿糊粘連,這種裝幀作為長期藏書可以,若是經常翻閱,則極其容易散亂。針對蝴蝶裝的這些弱點,一種便於翻閱而又更加牢固的新的裝幀形式出現了,這就是包背裝(圖13)。

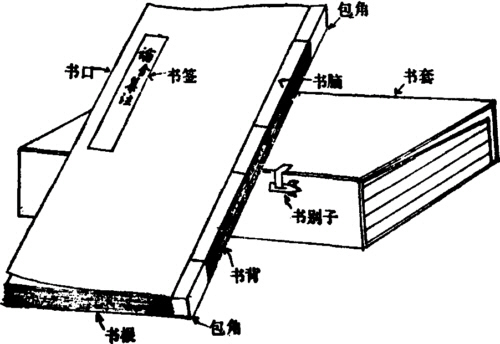

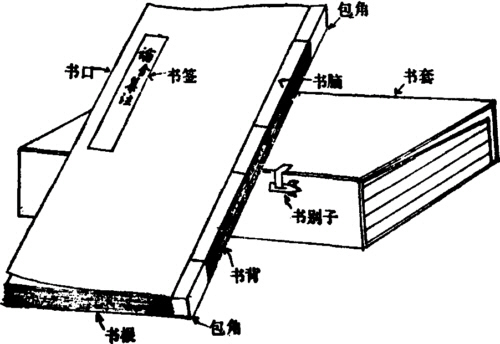

包背裝的特點,是一反蝴蝶裝倒折書葉的方法,而將印好的書葉正折,使版心所在的折邊朝左向外,使文字向人。書葉左右兩邊的餘幅,由於是正折書葉,故齊向右邊而集成書脊。折好的數十葉書葉,依順序排好,而後以朝左的折邊為準戳齊,壓穩。然後在右邊餘幅上打眼,用紙捻訂起砸平。裁齊右邊餘幅邊沿,再用一張硬厚整紙,比試書脊的厚度,雙痕對折,做成封皮,用漿糊粘於書脊,把書背全部包裹起來。剪齊天頭地腳及封皮左邊。一冊包背裝的書籍就算裝幀完畢了。這種裝幀由於主要是包裹書背,所以稱為包背裝。

圖13 包背裝示意圖

包背裝大約出現在南宋,經元歷明,一直到清朝末年,也流行了幾百年。特別是這一時期政府的官書,幾乎都是包背裝。其實古書的包背裝,很像現代的平、精裝書。所不同者,包背裝的書葉是單面印刷,合頁裝訂;現在的平精裝書是雙面印刷,折配裝訂。包背裝是在書脊內側豎訂紙捻以固定書葉;平精裝書則是在書脊上橫向索線以固定書葉。從外表看,兩者沒有多大區別。包背裝解決了蝴蝶裝開卷就是無字反面及裝訂不牢的弊病。但因這種裝幀仍是以紙捻裝訂,包裹書背,因此也還只是便於收藏,經不起反复翻閱。若是經常翻閱,仍然很容易散亂。為了解決這個問題,一種新的裝訂辦法又慢慢出現並逐漸盛行起來,這就是線裝。

用線來裝訂書籍,具體始於何時,很難詳考。過去通常的說法是,線裝書籍的裝幀形式出現在明朝中葉以後,這是很不確切的。現存於英國國家圖書館東方手稿部的中國敦煌遺書中,有幾件唐末五代時期的遺籍,也有少數北宋初年的遺籍。這些遺書的裝訂辦法,有的是在書脊上端用線橫索書背;有的在書脊內側上下端各打一透眼,然後用線繩橫索書背後,再連穿下端透眼橫索書脊,最後系扣打結;有的在書脊內側上中下打三個透眼,然後逐一橫索書脊,豎向連穿,最後在中間打結系扣。有的訂線仍在,裝式完整;有的訂線雖佚,但穿孔猶存。這說明唐末五代,一直到北宋初年,曾經出現過用線裝訂書籍的方法,但由於後來蝴蝶裝的盛行,又淘汰了這種裝幀形式。南宋初年的張邦基在他的《墨莊漫錄》卷四中記載了一段北宋王洙〔zhu朱〕的議論。王洙說做書冊以粘連成冊最好。這種裝幀如果是散亂了,也好尋其次第,予以恢復。以前所得舊籍,都賴此而湊全。如果書葉是用線縫繢〔hui會〕而成冊,時間一長,縫線斷爛,就很難恢復次序。早先曾得到過數冊董仲舒的《春秋繁露》,書葉顛倒錯亂,經一年多認真順讀,才恢復了次序。這就是用線裝訂書冊的弊病。這段議論說明北宋前期也還有用線裝訂書冊的辦法。但由於當時又出現了粘葉成冊的蝴蝶裝,所以北宋人兩相比較的結果,認為蝴蝶裝優於線裝,因而揚棄了用線裝訂書籍的形式,使唐末五代就已出現的線裝辦法中斷了。

明朝中葉以後,社會文化更加發展。特別是伴隨著資本主義萌芽,市民階層的精神文化生活也日益提高,書籍的流通翻閱也更加頻繁。因此,書籍的裝幀形式也要適應這種需要而作相應的改變。蝴蝶裝的不便早已暴露,包背裝仍然承擔不起經常的翻閱,容易散裂的狀況,也早已為更多的人所知曉,所以線裝書籍便又重新興盛起來。

線裝與包背裝在折葉方面沒有任何區別,只是裝訂時不先用紙捻固定書葉,也不用整紙包裹書背而作封面。而是將封皮紙裁成與書葉大小相一致的兩張,前一張後一張,與書葉同時戳齊,再將天頭地腳及右邊剪齊,用重物壓穩固定,最後打眼穿線裝訂。明代中葉以後流行起來的線裝書籍,其裝幀形式,不是唐末五代時線裝形式的簡單重複,而是在折葉、配封皮、打眼、裝訂等方面,又有大膽革新。現在我們仍能見到的大量的古籍線裝書,都是四眼裝訂的形式。這種形式便是在明、清兩代定型的。這種裝幀形式,在我國書籍傳統裝幀技術史上是集大成者,是最進步的。它既便於翻閱,又不易破散;既有美觀的外形,又很堅固實用,所以它流行的時間也有幾百年(圖14)。直到今天,若是用毛邊紙、宣紙影印古籍,其裝幀還常常採用這種方式。看上去古樸典雅,莊重大方。

圖14 線裝示意圖

在流通的古籍中,毛裝不能算是一種獨立的裝幀形式。既考不清其出現的具體時代,也說不清其慢慢消失的時間。但在實際中又確實存在著毛裝這種形式。毛裝形式的特點,在折葉方法上與包背裝、線裝沒有任何區別。即仍然是以版心為軸線,合葉折疊。集數葉為一疊,戳齊書口,然後在書脊內側打兩眼或打四眼,用紙捻穿訂,砸平。天頭地腳及書脊毛茬自任,不用裁齊。也不用裝封皮。這種毛茬參差而又紙捻粗裝不要封皮的裝幀形式,就叫作毛裝。

現知毛裝書通常在兩種情況下出現:一種是官刻書,特別是清代內府武英殿刻的書,通常都要送給滿族人的發祥地瀋陽故宮、各王府、有功之臣或封疆大吏。這種書送去之後,不知得主珍重程度,更不知人家打算裝配什麼質地的封皮,所以就毛裝發送。遼寧省圖書館珍藏不少原瀋陽故宮所得殿版書,其中不少還是當初清朝內府武英殿的毛裝。寧波范氏天一閣,在《四庫全書》編纂過程中進書有功。乾隆皇帝為了嘉獎范氏天一閣的獻書赤誠,下令將雍正時內府用銅活字排印的《古今圖書集成》送給天一閣一部。天一閣得到此書後,專門做了幾個大書櫥,將此書庋藏在寶書樓上。直到今天,你若登上天一閣的寶書樓,還能看到這部書。你若有這方面的興趣,注意一下它的裝幀,你就會發現它還是260多年前清朝內府的毛裝。

還有一種情況就是手稿,特別是草稿,作者寫到一章一節,為不使其頁碼章節錯亂,也常常自己把它裝訂起來。有用線訂的,也有用紙捻訂的。毛毛草草,邊緣參差,所以也稱為毛裝。這種情況,在清代乃至民國初年,在文人學士中還常常出現。甚至魯迅、陳垣先生的手稿,也曾採用過這種毛裝的形式。

圖6 東漢永元兵器簿編簡

圖7 捲軸裝示意圖

圖8 捲軸插架示意圖

圖9 僧伽羅文貝葉經裝幀

圖10 唐寫紙本《思益梵大所問經》梵夾裝

圖11 唐寫本《王仁昫刊謬補缺切韻》裝幀

圖12 蝴蝶裝示意圖

圖13 包背裝示意圖

圖14 線裝示意圖