第5章 第四章實驗探索

弗吉尼亞·伍爾夫下定決心要開闢一條獨特的藝術道路,去尋求她理想之中的有意味的形式。以短篇小說作為這種開拓的起點,是理所當然的事情。因為篇幅較短的作品容易翻新花樣、變更模式,能為藝術形式的實驗革新提供方便的機會。

我在前面已經提起過,在《夜與日》發表之前,伍爾夫已經開始了她的短篇小說實驗。我之所以在本書中把短篇小說放在《夜與日》之後來討論,是出於兩方面的考慮。首先是因為《遠航》和《夜與日》這兩部小說基本上都沒有突破19世紀傳統的創作模式。這兩部小說都有一個按照年代順序來展開的有頭有尾的故事;人物的外部形象和內心感受,都由一位全知全能的敘述者——即小說家本人——來加以敘述;人物的悲歡離合構成了貫穿全書的情節,而且有一個最後的結局。把這兩部小說放在一章中來討論,或許比較恰當。其次是因為伍爾夫的短篇小說單獨發表的時間雖然較早,彙編成短篇小說集出版卻要比《夜與日》晚兩年。

為了實驗探索,伍爾夫嘗試著用各種各樣的方法來寫短篇小說:有時通過人物的直接行動來展開故事,有時是沒有行動的沉思冥想,有時是描繪人物的速寫,有時又成為印象主義或像徵風格的散文。在這些短篇小說中,人們逛公園、乘火車、赴宴會,締結了美滿姻緣或不歡而散。然而,這些外部事件不過處於次要的地位,真正重要的是人物內心的活動和情緒感受的變化。愛·摩·福斯特指出,伍爾夫是在尋求一種新的創作方法,她試圖拋棄傳統的“情節”,用一條貫穿全篇的“路線”來凝聚作品的各個部分,使之合成為一個整體。實際上,她已經斷定:“情節是無關緊要的。”

伍爾夫試圖創作一種無情節的小說。而無情節小說的鼻祖,是俄國的契訶夫。在契訶夫的筆下,“一場談話,一幅生活場景,乃至一連串對草原的印象,都可以構成非常動人的小說。”弗吉尼亞和倫納德對於契訶夫這種無情節的小說藝術十分推崇。倫納德·伍爾夫和柯特林斯基合譯過契訶夫的作品,1921年由霍加思出版社出版。弗吉尼亞·伍爾夫不僅給契訶夫的作品寫過書評,而且在《論現代小說》、《俄國人的觀點》、《論心理小說家》等重要論文中一再論及契訶夫的小說藝術。契訶夫對於弗吉尼亞·伍爾夫短篇小說的影響,是十分明顯的。

在短篇小說創作方面,伍爾夫有一位志同道合的同志,她就是布盧姆斯伯里最著名的短篇小說家凱瑟琳·曼斯菲爾德。這兩位女作家都崇拜契訶夫的小說藝術,並深受其影響。曼斯菲爾德不僅自己創作近乎契訶夫風格的短篇小說,而且鼓勵伍爾夫向契訶夫學習。對於伍爾夫所寫的有關契訶夫的書評,曼斯菲爾德十分讚賞。對於伍爾夫的實驗成果,曼斯菲爾德愛不釋手。對於伍爾夫的《論現代小說》這篇小說革新的宣言,她也表示讚許。

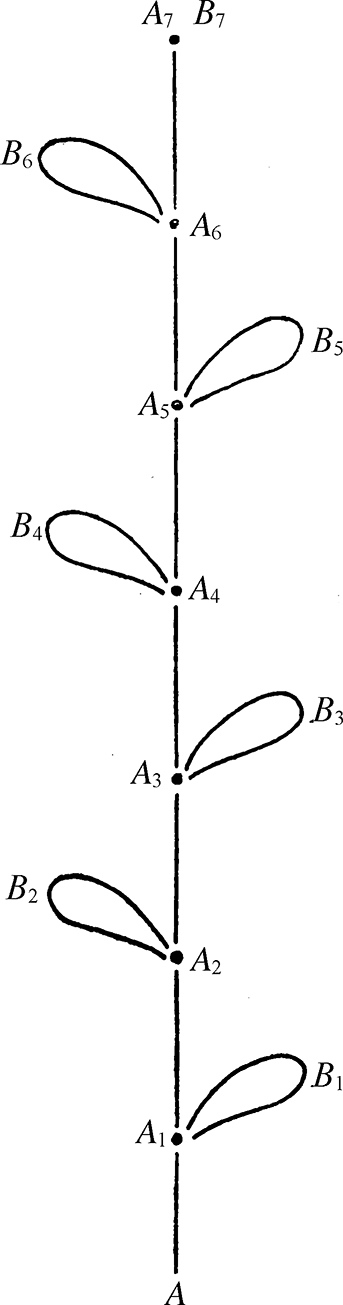

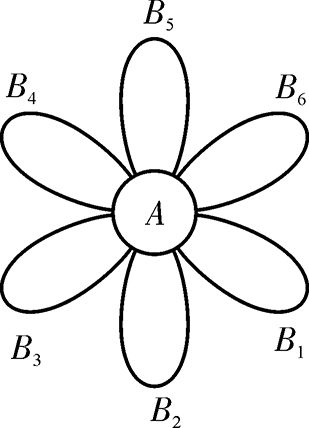

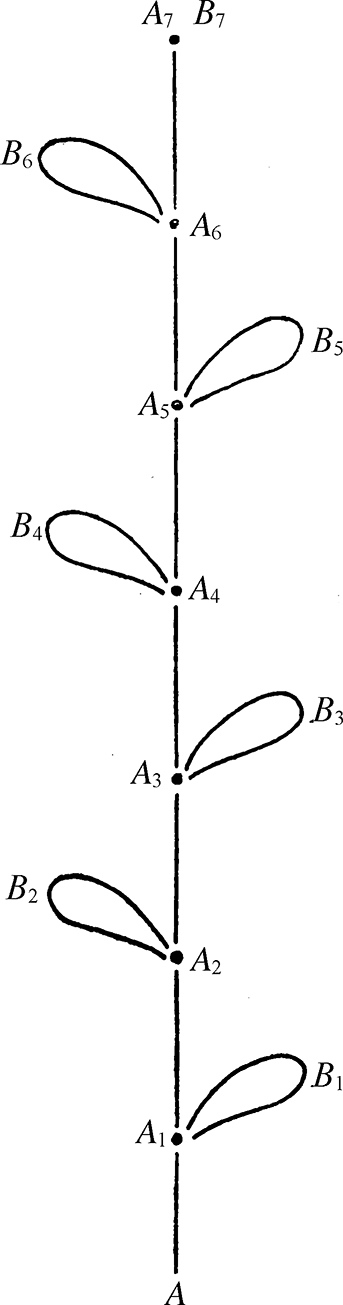

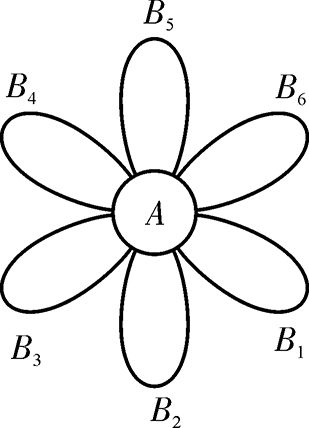

然而,伍爾夫比契訶夫或曼斯菲爾德走得更遠。她通過短篇小說方面的創作實驗,創造出一種立體交叉結構或花朵般的放射型結構。這是一種在意識流小說中常見的結構模式。我想用作為例證,來說明這種模式。我為這種模式畫了一張示意圖。這個模式的正視圖好像一棵長著六叢枝葉的樹,呈現出一種立體交叉的結構。這個模式的俯視圖好像一朵花,六叢枝葉圍繞著一個軸心,好像六片花瓣圍繞著花蕊。

圖中的A代表外界事物,即客觀真實。圖中的B代表敘述者“我”內心的意識流動,即主觀真實。敘述者看到外界事物A,立即觸發了內心活動B,整篇作品就是由A和B之間的來回交叉構成。 (見圖1、2)

現在讓我們來看一下這個主觀真實和客觀真實互相交織的過程。

圖1

A——第一次看見斑點,當時爐子裡生著火。 B——敘述者的眼光落在炭火上,產生紅色騎士躍登岩坡的聯想。

A——如果斑點是一隻釘子。 B——敘述者由釘子想到掛肖像畫的前任房客,以及他那種保守的藝術趣味。

A——弄不清斑點到底是什麼。 B——敘述者想到生活飛快地變化,充滿著偶然性;生命、思想、人類、宇宙到底是什麼,也無從捉摸。

A——斑點可能是夏天殘留的玫瑰花瓣。 B——敘述者希望思想能離開外表的個別事實,往深處下潛。希臘人和莎士比亞的藝術都探索深處、追逐幻影、排除現實。如果幻影消失,只留下外殼,世界是煩悶的、浮淺的。維多利亞時代的傳統規範和尊卑序列毫無價值。

A——在某種光線下看斑點,它像個凸出的圓形物。 B——敘述者聯想到古塚,又想到考古學者什麼也不能證明。學者無非是巫婆和隱士的後代。她想像出一個沒有學者的、思想自由的感性世界。

A——斑點是否木塊上的裂紋? B——敘述者聯想到一棵樹的生命,它雖然被雷雨擊倒,卻化為千百條生命分散到世界各處:有的在臥室裡,有的在船上,有的在人行道上,還有的變成房間的護壁板,勾起人們的聯想。

A——斑點原來是一隻蝸牛! B——敘述者的想像活動就此結束。

圖2

在這個短篇中,客觀真實是牆上的斑點,由敘述者瞥見這個斑點到發現它是一隻蝸牛,這個過程構成了作品的主軸線。而主觀真實——即敘述者的想像活動——不斷地從這條主軸線蔓延開去,又返回到主軸線本身。這些想像活動貌似散漫無邊,實則構思嚴密。通過這些想像活動,作者揭示了作品的主題:人生變幻無常,生活以飛快的速度發展,傳統的規範和序列必須打破;客觀真實是枯燥單調的,它不過是一隻牆上的蝸牛,主觀真實是豐富多樣、色彩斑斕的;如果藝術不去追逐幻影、探索深處而只抓住一個乏味的外殼,那是煩悶、浮淺的。換言之,作者是用一種詩意的語言和有意味的形式,來表達了《論現代小說》這篇論文中的真實觀和藝術觀。

伍爾夫的許多短篇小說,都使用了這樣的結構模式。這裡我不妨舉幾個明顯的例子。

《邱園記事》寫得像一篇美麗的散文詩。它的結構是放射型的。軸心A不是蝸牛而是植物園中一個卵圓形的花壇。四對不同的人物經過花壇,產生了不同的想像和感受,它們構成了軸心周圍的B、B、B、B。經過這個花壇的,除了人物之外還有蝸牛、烏鶇、蝴蝶和飛機。視角轉換了幾次之後,作品在結尾處達到了高潮。在這高潮中,沒有動作,也沒有對話,只有一種特殊的氣氛。人們已被夏日午後的熱氣熏倒,不想動彈,可是他們嘴裡仍然吐出顫顫悠悠的聲音。這無言的呼吸聲,與大地的脈搏、花壇的色彩融合在一起。人類的生命已經和宇宙化為一體了。

《那件新衣》描寫一位婦女穿著一件不合時尚的衣服去赴宴會。在外表上,她舉止得體,完全符合社交禮儀。但是,在她的內心,她覺得這件不合時尚的衣服是一個像徵性的符號,證明了她的失敗,而這失敗感在時時刻刻折磨著她。在這篇作品中,作為軸心的客觀真實“A”是那件衣服,主觀真實“B”是那位婦女的感受。

在《一部沒寫出來的小說》中,敘述者在火車上觀察一位陌生的婦女,給她起了個名字,想像她的個性,編造出一個似乎適合於她的外表的故事。在這個例子中,客觀真實“A”是那個陌生的婦女,主觀真實“B”是敘述者構思這部未寫成的作品時的心理活動。這個短篇使我們想起《貝內特先生和布朗夫人》那篇論文。

《弦樂四重奏》描寫了一次音樂會的情景,展現了聽眾浮想聯翩的意識流動,記錄了他們的各種想像和回憶。這些內心的活動,好比是一曲四重奏中由大提琴奏出的低音部分,它隨著那一再重複的主導旋律——關於那首正在演出的樂曲及其聽眾的信口而出的評論——不斷地轉換音調,並且由於主導旋律的襯托而顯得更為突出。這個短篇寫得異常精美,得到了布盧姆斯伯里的友人斯特雷奇的好評,愛·摩·福斯特也為此讚揚伍爾夫,說她“走上了真正創造發明的道路”。

以上這些小說基本上都遵循一個相似的結構模式,在這個模式中,作為軸心的客觀真實“A”是手段而不是目的,它不過是一個偶然的外界刺激物、一個引起心理反應的觸媒,它激發了人物的意識流“B”,這個想像的世界,這個幻覺的瞬間,才是真正的目的,才是一件藝術品最富於色彩和內涵的部分。換言之,這些短篇作品已經初步具備了意識流小說的特點。

在伍爾夫的短篇小說中,還存在著一種次要的模式,即圓圈形的封閉模式。在這樣的小說中,開端所用的字眼就是結尾處的字眼,好比一個人兜了一個大圓圈,又回到了原來的出發點。我在下面也舉兩個例子,來說明這種模式。

在《萊平和萊平諾娃》中,出現了一個近乎傳統的愛情故事,它有一個經過濃縮的編年順序。這篇小說寫一對夫婦,在新婚燕爾之時,共同創造一個屬於他們倆的小天地,感到十分幸福。後來他們之間的關係逐漸疏遠。最後他們的那個小天地終於崩潰。這篇小說的魅力不在於這簡單的故事情節,而在於其像徵意義。他們倆是生活在一個夢幻世界中的亞當和夏娃。在這個夢幻世界中,他們結為一體,孤獨地與“現實世界”相對抗。他們把自己想像為兩隻兔子:兔王萊平與兔後萊平諾娃。在故事的結尾,作者通過象徵的手法點明了他們愛情之夢的破滅。妻子對丈夫說:“是萊平諾娃……我失去了她!”他皺著眉頭苦笑著說:“是的……可憐的萊平諾娃。”他把領帶拉拉直,接著說道:“她跌入了陷阱……被殺死了。”於是,小說突然結束:“那就是這個婚姻的結局。”這篇小說以“婚姻”始,以“婚姻”終,用的是同一個詞兒。

也是一篇圓圈形封閉結構的小說。一位鰥夫發現了他亡妻的十五卷日記。他想,這是她在世之時唯一不願與他共享的東西,現在卻作為一筆遺產留贈給他了。他讀了日記,出乎意外地發覺此外還有不曾與他共享的東西。原來他的妻子有一個熱戀著的情人,而情人之死令她心碎。作者在結尾處寫道:“他得到了遺產:她已經把事情的真相告訴他了。她已越過了人生的欄柵,和她的情人團圓了。她已越過了生命的欄柵,從他身邊溜走了。”這是一篇以“遺產”始,以“遺產”終的小說。

這第二種結構類型的小說,有時近乎遊戲文章,遠遠不如第一種結構類型的小說來得重要。我在此略作介紹,不過是聊備一格而已。

曼斯菲爾德的探索僅局限於短篇小說的範圍之內,伍爾夫的真正目標卻是長篇小說。她在短篇小說中所播下的實驗探索的種子,後來在她的長篇小說中抽芽吐穗了。在短篇小說中,她還不能充分發揮她那種探索人類內心隱曲的才能。因此,她的長篇小說更值得我們加以研究。

1922年發表的長篇小說《雅各之室》,在伍爾夫的小說藝術探索歷程中佔有特殊的地位。此書是弗吉尼亞為了紀念她死去的兄長索比·斯蒂芬而作。書中的主角雅各·弗蘭德斯的原型就是索比。這是伍爾夫拋棄了傳統的結構模式而用意識流方法來創作的第一部長篇小說。她在日記中寫道:

我今天要比昨天幸福得多,因為今天下午我給一部新的小說想出了一種嶄新的形式。 ……我估計這一次所使用的方法將和以前的大不相同:沒有框架,幾乎看不到一塊磚頭;一切都朦朧莫辨,但是心靈、激情、幽默,所有這一切都光亮耀眼,猶如霧靄中的篝火。

在這部小說中,伍爾夫取消了傳統小說中的情節這個標準化的框架。傳統小說的情節往往以主人公的生活經歷為線索而逐步展開。此書的主人公雅各卻居於幕後而不出場,這就徹底拆除了那個傳統的框架,幾乎不留片瓦。在這部小說的結構中,雅各就是我在前面一節中所說的主軸線“A”。這根主軸線是空虛的、抽象的。但是,伍爾夫卻使用了一種獨特的藝術手法,使讀者時時刻刻都意識到作為主軸線的雅各這個人物的存在。這種獨特的手法,就是伍爾夫借鑒音樂中的主導旋律(Leit Motif)而創造出來的主導意象(thematic image)。

德國著名音樂家瓦格納(1813—1883),對歌劇作了大膽的革新,把它稱為“樂劇”(Musikdrama)。他的重大革新之一,就是使用主導動機——或譯作主導旋律——以補歌劇語言之不足。所謂主導動機,就是使用一個固定的旋律,來表現劇中某個人物的性格,於是,這個固定的旋律就成了這個人物的主要特徵。只要聽到這個旋律,聽眾就會聯想到與它相應的那個人物。通過辨認主導動機的體系,聽眾就能理解瓦格納某一部樂劇中的每一個動態。這對於瓦格納音樂的普及起了很大的作用。瓦格納不僅用主導動機來表現人物,而且用它來表現各種物體、思想、觀念。例如,樂劇《羅安格林》中關於聖杯的主導旋律,就是代表聖杯這個物體。在羅安格林這個人物出場時,樂隊奏出了聖杯的主導旋律,聽眾就知道羅安格林必定是聖杯武士。瓦格納廢除了傳統歌劇中的“宣敘調”、“詠嘆調”等陳舊的藝術形式,把主導旋律用對位法組織起來,成為一個連續的旋律之網,他稱之為“不盡的旋律”。

伍爾夫在1919年寫的著名論文《論現代小說》中批評了貝內特等自然主義小說家只關心人的軀體而忽視了心靈。她反對“物質主義”而提倡“精神主義”。但是,究竟如何才能超越人的軀體而表現其心靈或精神?這可是一個難題。在《雅各之室》中,伍爾夫在這方面作了探索性的嘗試。除了對話、獨白、行動、白描等傳統藝術手法之外,她仿效瓦格納樂劇中的主導旋律,在小說中大膽地使用了主導意象,即有一些房間、場景、物品、服裝、思想、觀念,在這部小說中反復出現,作者用這些意象來間接地表現人物的精神世界。她把這些主導意象別具匠心地編織成一個精巧的意象網絡,用它來代替傳統的線性描述,通過象徵暗示來再現雅各從童年、少年、青年到最後陣亡這整個過程。早晨海灘上的景色,或傍晚時分對他的帆布床的一瞥,其中都傳達了有關雅各一生的某種信息。在雅各的臥室裡,桌上的信件、賬單,床下的皮靴,桌旁的椅子,都使讀者聯想起雅各在不同時期的生活。這些意象取代了傳統小說中對於人物的行動和言論的直接描述。

在閱讀這部小說之時,我們似乎和雅各的好友博納米以及雅各的母親弗蘭德斯夫人一起,在雅各陣亡之後來到了他的房間裡,面對著雅各的遺物,緬懷他的一生。但是,儘管我們已經熟悉並且理解這些遺物的象徵意義,儘管我們已經明白伍爾夫使用主導意象的訣竅,我們仍然覺得對於雅各這個人物不甚了解。換言之,伍爾夫對於雅各的描述留下了許多空白點。一方面,這些空白點給我們的想像力提供了活動的餘地。另一方面,我們又覺得自己的想像力還不足以完全填補這些空白。

我們要真正了解一個人,或許是十分困難的。伍爾夫花了將近兩百頁的篇幅,從不同人物的視角來考察一個中心人物生活的軌跡。她從雅各的母親、雅各的密友、雅各的情婦以及萍水相逢的一面之交的角度來把握雅各這個人物。然而,雅各這個人物對他自己的看法究竟如何,作者卻幾乎沒有提及。伍爾夫一再提醒讀者,在人際關係之中存在著重重障礙,使一個人物不可能完全地理解和說明另一個人物的行為,更不必說深深地潛伏在他內心深處的真實的需要和動機。總之,給人物貼上這種或那種標籤,不過是抓住了人物的某一方面,給他繪製了一幅局部的肖像,所以這種標籤是虛假的。

明白了這些情況,我們就可以來概括此書的情節了。這部小說由一系列從雅各一生之中精選出來的特寫鏡頭構成。第一個鏡頭,是雅各的幼年時期,在秋天的海灘上,他和兄弟們一起玩耍,他的母親坐在一旁寫信。在第二章結尾,雅各已經19歲,成了劍橋大學的學生。雅各和他的朋友蒂莫西·達蘭特到康沃爾海濱去旅遊時,邂逅了蒂莫西的妹妹克拉拉。儘管雅各已經有了情人,但是他經常會情不自禁地想起克拉拉。克拉拉也鍾情於雅各。但是她囿於社會禮儀,只能把愛情的種子默默地埋藏在心底里,甚至對她的母親也不敢吐露真情。雅各在劍橋大學的宿舍裡朗讀詩歌、撰寫論文,和同學們高談闊論或與異性交往。有時他和女朋友出去散步、赴宴會、聽歌劇或參觀大英博物館。這種青年藝術家放浪不羈的生活使他懷疑:這種自由的生存,是否比目前的學校生活和未來的職業生涯更有意義。儘管他很欣賞這種自由自在的生活,他還是想要開拓視野、認識世界。於是,他決定到希臘去遊歷,增長見識,然後再回倫敦求學。

在意大利和希臘旅遊之際,雅各加快了成熟的步伐,“成了一個堂堂一表的男子漢。”在希臘,他遇見了桑德拉·溫特華斯·威廉斯。她是一位已婚的少婦,十分敏感而對生活感到厭倦。雅各引起了她的注意。她細心打扮自己來討好雅各。雅各對這場艷遇頗感興趣。和桑德拉的交往,使他對自己有了一種新的認識。面對著濃妝豔抹的桑德拉,雅各的心目中忽然浮現出遠在倫敦的克拉拉的倩影:她的服飾是樸素淡雅的,她有著處女的純潔心靈。

第一次世界大戰爆發時,雅各還在希臘。書中像徵性地描述了戰斗場面。水兵們就像機械化的玩具一般,臉上毫無表情地操縱著兵艦上的各種機械,在一片火光之中沉入了茫茫的大海。陸軍就像排成方陣的錫兵,在山坡上往前挺進。他們忽然站住了,搖晃著身子倒下去。從望遠鏡裡看去,只有幾個士兵站了起來,又像折斷的火柴梗一般倒下了。

雅各回到了倫敦,整個城市充滿著戰爭氣氛。在最後第二章中,出現了一系列短暫的特寫鏡頭,分別描述一些次要人物的感受,然後又回到主要的人物。在這一章的結尾,雅各的母親突然聽到轟然一聲巨響。她分辨不出這究竟是大砲的轟鳴還是大海的怒濤。她想起了她正在當兵的兒子,同時又為她飼養的一窩小雞擔憂。

最後一章只有短短的一頁。它描繪了雅各陣亡之後他的臥室中的情景。博納米看到室中一切如常,但已人去樓空,不覺感慨萬分。他在心中思忖:“他是否想過,他將要回來?”桌上的三種信件,反映出雅各一生中的三種人際關係。其中有一束桑德拉寫來的情書,一封達蘭特夫人寄來的請柬,一封通知他參加公眾集會的公文。在這部小說的開端描述雅各臥室的那些詞彙又重新出現了,但是現在其中迴響著一種空虛寂寞的調子:

在空蕩蕩的房間裡,懶洋洋的風吹動了窗簾;花瓶中的花束已經枯萎凋零。柳條椅子吱吱嘎嘎地響著,雖然椅中空無一人。

雅各的朋友和母親走進了房間,但是他們並未減輕室中空虛寂寞的氣氛。對於讀者而言,這種氣氛是像徵性的。它暗示著這位原來曾經希望榮歸故里的青年戰士已一去不復返了。對博納米和弗蘭德斯夫人而言,這種氣氛是具體的。想起失去的親人,他們自有切膚之痛。在弗蘭德斯夫人最後一句簡單的話語中,充滿著哀傷。她拾起一雙舊鞋子問道:“我怎麼來處理這些遺物呢?”正像雅各的房間一樣,他的鞋子也帶有像徵意味,它們似乎就是他的存在的一部分。

此書的中心人物是雅各·弗蘭德斯。他初次亮相時,站在一塊岩石上,活像一個童年時代的英雄。最後,雅各消失了,這個人物已經灰飛煙滅,只留下空蕩蕩的房間。原來他不是什麼英雄,只是一個在戰爭中不幸殉難的普通青年。在他的一生中,曾經有許多人試圖要理解雅各,然而他們卻發現此人實在難以把握。他很有才氣,是個好學生,和藹可親,自由自在,不受拘束。但這些不過是外表。這部小說給我們留下了這樣的印象:他的生命之火被突然掐滅了,他的錦繡前程被斷送了,他是“夭折了的年輕力壯的小伙子”的典型。然而,他要比他的外表複雜得多。他的朋友覺得他這個人捉摸不透。小說的作者也無法用文字來界定他的本質。她斷言“沒有人能夠按照一個人物的本來面目來認識他”,並且一再重申:“要想給別人作個結論,是毫無用處的。你只能依據各種暗示來判斷……”

伍爾夫曾經在她的論文中指出,生活不是秩序井然而是流動不居的。因此,書中人物的真實性,無法用服飾、背景的精確性來加以衡量。她善於用暗示的方法來表明人物的存在,表明他們說了些什麼,做了些什麼。當然,人物的言行完全可以用傳統的直接描述法來表達。正是在這一點上,伍爾夫開始和現實主義小說分道揚鑣。她寧願用象徵暗示的間接手法。她按照在她自己的論文中闡明的觀點,刪略掉“物質主義者”所特別強調的人物外貌和言行,設法揭示人物的內在本質。因此,除了由作者直接展示人物的言行之外,她以各種象徵暗示來作為補充。她要設法展示雅各的思想意識,以及與雅各有關的人物的意識活動。這方面的象徵暗示,在書中俯拾即是。

達蘭特夫人對雅各有一句評語,說他“容貌出眾”。這個評語在書中重複了好幾次。作者認為,“第一次見到他時,你會覺得這個評語無疑是正確的。”接著她用寥寥數筆來勾勒這個人物:“他躺在椅子上,把煙斗從嘴裡拿出來,和他的朋友博納米談論他們所看的歌劇。”但是,這簡短的描述並未說明他們在歌劇院中坐在何處、有何舉動,讀者也無從猜測歌劇院中的氣氛如何。讀者也摸不透,是否雅各那一雙纖巧的手即可證明他是一位畫家,或者他缺乏“自我意識”即暗示他不是一位作家。書中的其他人物,也是這般撲朔迷離。這或許是由於伍爾夫把克萊夫·貝爾的“簡化”方法使用得太過分了。

克拉拉也不能正確地判斷雅各這個人物。因為,雖然她很愛他,但是她並不真正了解他。有人斷言雅各是一位“沉默寡言的小伙子”。接著作者筆鋒一轉,立即讓讀者看到一個與上述論斷完全相反的場面:雅各在講述一段難登大雅之堂的故事,引得他的同伴們哄堂大笑。作者斷言,我們不可能對任何一個人物作出“深刻的、不偏不倚的、絕對公正的評價”。在某一瞬間,我們“覺得坐在椅子裡的那個年輕人是最真實、最確鑿、最熟悉的”。但是,“過了片刻,我們就對他一無所知。”那坐在椅子裡的年輕人就是雅各。他的兩條腿一會兒交叉、一會兒分開。他一邊往煙斗裡裝填菸葉,一邊和他的朋友博納米聊天。他的意識在流動,他的意識和作者的敘述交織在一起。伍爾夫成功地抓住了這個機會,來展現外表的交談和內心的反應這兩個層次之間的微妙平衡:

(“我22歲。現在快到10月底了。生活確實令人愉快,儘管很不幸,在周圍有許多傻瓜。一個人必須獻身於某種事業——天曉得是什麼事業。的確,一切都叫人高興——除了一大早就得起床穿上燕尾服。”)

“我說,博納米,來點兒貝多芬的音樂,你看如何?”

(“博納米是個令人驚奇的人物。他簡直一切都懂——但在英國文學方面沒有超過我——然而他讀過那些法國作家的作品。”)

“我想你是在胡說,博納米。儘管你那麼說,可憐的丁尼生……”

(“實際上一個人應該學過法語……”)

這種外表和內心兩個層次互相交叉的寫法,詹姆斯·喬伊斯於1916年在《一位青年藝術家的畫像》中已經開始使用,而且不用括號和引號把內心意識部分隔離開來。伍爾夫在這一段落中的處理方法,顯然是受到了喬伊斯的啟發。因此,她在日記中寫道:

我在考慮,現在我所做的這一切,如果讓喬伊斯先生來做的話,一定會好得多。

伍爾夫在括號和引號裡把人物的內心意識流動不加解釋地原原本本寫了出來,不僅使我們了解到雅各已經二十二歲,他感到生活十分愉快,並且正打算要從事於某種事業,而且又使我們領悟到一些並未明確地揭示出來的趨向,感覺到雅各是個從自我為中心而勇於進取的青年,他雖然心底里很佩服博納米,但是不願在外表上流露出來。

或許有些東西只能由雅各本人直接傳達給別人。或許正如作者所斷言的,這種對於人物意識的描寫,含有某些“猜測”的成分。書中的敘述者得出結論說,想要去了解別人,這是一種普遍存在的慾望。用一個比喻來說,我們“就像那隻鷹蛾,在那岩洞的洞口飛舞”。如果我們就像想要入洞的鷹蛾那樣熱衷於探索別人內心的隱秘,結果我們就會把這個人物並不具備的魅力和價值強加於他。但是,如果人物的內心深處不是那麼豐富多彩,那麼也許就沒有人想要去寫小說或讀小說了。作者向我們表明,人們就是通過觀察、談話、領悟“暗示”來了解別人的,而他們對別人的了解又總是不完全的。

既然一個人對別人的認識是不完全的,那麼,幾個人從不同的角度來看同一個人物或同一件事物,或許可以得到一個比較完全的認識,而且可以藉此顯示出觀察者自身立場觀點和性格的差異。例如,有一次雅各不慎從馬上摔了下來。克拉拉看到馬鞍上沒有騎手的駿馬奔馳而過,立刻意識到雅各可能出了事故,嚇得渾身顫抖,眼淚幾乎奪眶而出。朱莉婭·艾略特也注意到雅各的馬甩下他跑開了。由於她出身於喜愛運動的家庭,對於這樣的事故司空見慣,因此僅僅略感驚訝而毫不激動。她有個約會,所以看了一下手錶,發現離約定的時間還有十二分半鐘。雅各過去的情人弗洛琳達一眼瞥見了雅各,她臉上的笑容立刻就消失了。因為雖然她現在和另一個男人在一起,她心裡可一直在想著雅各。伍爾夫把這幾位不同的女性在同一個時刻、對同一個事件的不同反應放在一起,以便加強對比的力度。在下面一部小說中,她進一步使用了這種轉換視角的方法。

在《雅各之室》這部小說中,視角就是如此在一系列人物之間不斷地轉換著。這些人物都圍繞著雅各這個軸心旋轉。雅各的形旁時常在他們的心頭縈迴,而雅各的心中又在思念著別人。提出觀察點和視角轉換理論的小說家是亨利·詹姆斯,在小說創作中熟練地使用這種方法並且加以發展的,卻是伍爾夫。

《雅各之室》是伍爾夫在長篇小說藝術形式探索的道路上跨出的第一步。她在日記中寫道:“為了自由地創作,這是必要的一步。”作為初步的探索,它還很不完善,這是可以理解的。雅各的逐步成長過程,可能會引起讀者的興趣;更大的魅力則在於這個人物性格之中互相矛盾的各種因素:好奇、機敏、體面、自信、和藹、冷漠。而給讀者留下最深刻印象的,或許還是作者在構思方面的成熟和奇峭。

《雅各之室》在布盧姆斯伯里的朋友中間以及要求變革的青年一代中頗受歡迎。愛·摩·福斯特認為,“此書已與《夜與日》,甚至也與《遠航》徹底決裂。一種新型的小說已經浮現在眼前。”托·斯·艾略特則認為,《雅各之室》雖然是一部需要十分細心才能讀懂的小說,但是他相信伍爾夫已經成功地跨越了她的早期小說與《星期一或星期二》這個集子中的實驗性散文之間的鴻溝。

另一方面,那些思想保守的作家對《雅各之室》提出了尖銳的批評。貝內特認為,《雅各之室》的作者“一心耽於細節的獨特和巧妙,人物沒有能夠在我們的頭腦裡存活下來”。伍爾夫寫了《貝內特先生與布朗夫人》作為回答。此文初稿在美國發表,兩週之後,英國的《民族》及《雅典娜》雜誌立即轉載,後者還在文藝專欄中對此文展開了辯論。此文的第二稿改名為《小說中的人物》,伍爾夫於1924年5月在劍橋大學作了以此為題的報告。同年6月,此文在托·斯·艾略特編的《標準》雜誌上發表。後來霍加思出版社又用第一稿的標題出了單行本。這場大辯論的結果,使貝內特的聲譽一落千丈。自然主義大勢已去,而伍爾夫的實驗探索已為文藝界和學術界所矚目,為她今後的發展奠定了基礎。

圖1

圖2