一陣顫栗從澤維爾夫人的脖頸傳到腳跟,這從她那深紅色的裙衣上可以看得一清二楚。她靠在了陽台的欄杆上,憑抓住欄杆的兩隻手撐著她的身體。黃褐色的皮膚變成了鐵灰色,就像是剛出土的屍骨。她那黑眼睛中的亮光熄滅了。但她沒有出聲,臉上的表情也沒有變,連那可怕的微笑都依然如故。

福里斯特小姐的眼珠一個勁往上翻,直到白多黑少。她發出一種病態的聲音,像是要從正坐著的椅子上站起來,但結果卻像一塊死肉一樣坐了回去。

馬克·澤維爾在自己的拇指與食指之間捻滅了香煙。跌跌撞撞地順著霍姆斯醫生有意無意地手指的方向奔去。

“謀殺嗎?”警官慢條斯理地說。

“噢,我的上帝。”福里斯特小姐細聲說著,用牙去咬自己的右手背,同時盯著澤維爾夫人看。

埃勒里緊跟在馬克·澤維爾後面,其他人又緊跟著埃勒里,通過遊戲室再進一個門,進入書櫃成排的圖書室,再進入另一扇門……

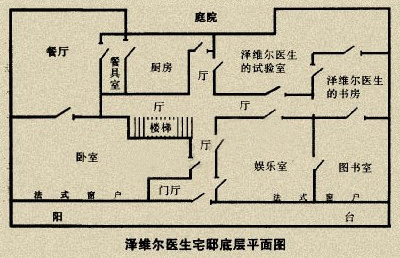

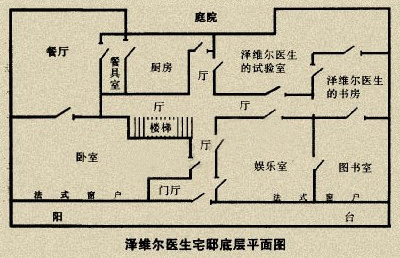

澤維爾醫生的書房是個不大的四方房間,有兩扇窗,向外可以看到建築物右邊那不寬的石基和樹木的邊沿。它等於有四扇門:一扇通向圖書室;一扇向左打開,通向交叉過道的左半部分;第三扇門也在同一面牆上,朝著醫生的實驗室;第四扇則正對著大家剛進來的這扇,也通醫生的實驗室。最後提到的這扇門正大敞著,暴露出實驗室裡的一段白牆和橫架隔板。

書房內部的裝修堪稱簡單,甚至可以說簡陋。三個帶玻璃門的紅木書櫃直頂天花板,一把舊扶手椅,一盞燈,黑皮長沙發也不新了,一個小陳列櫃,玻璃罩裡一個銀杯,牆上鏡框裡有一張合影照片,長方形,是一夥身著小禮服的男人;房中央擺著一張紅木桌子,正對著通圖書室的門。

桌子後面是一張轉椅,椅子裡面坐著澤維爾醫生。

除了他的粗花呢外套和紅色的毛織領結被隨便放在扶手椅上之外,他身上的穿著與昨晚見到他時穿的一樣。他的頭胸部抵在面前的桌面上,左前臂放在頭側,長長的手指呈極為前伸狀,手掌貼在桌面上。他的右胳膊都在桌面以下,只露出右肩。他的領口是解開的,露出淺藍色的脖子。

他的頭是左頰朝下,扭歪的嘴向上撅起,眼睛睜得很大。他撲在桌面上的上半身是半扭曲的,右胸的襯衫部位明顯地可以看到一大片深紅色的流濺物。在顏色很深的己凝結的浸漬上有兩個黑色的洞。

桌面上沒有通常可見的擺設。除了一個吸墨台,一瓶墨水,筆盒和紙張,倒是還有一副開過封的撲克牌,很仔細地擺放著。其中的大部分,分成幾摞,被醫生的身體擋住。

在綠色地毯的邊沿,靠近通向交叉過道右半邊的關閉著的那扇門,有一把長長的黑色左輪手槍。

馬克·澤維爾靠在圖書室的門框上,盯著書房裡他哥哥那一動不動的身體。

澤維爾夫人,通過埃勒里的肩頭,說:“約翰,”帶著怒氣。

然後埃勒里說話了:“我認為你們大家最好都走開。除了霍姆斯醫生。我們需要他。請吧,立刻。”

“我們需要他?”馬克·澤維爾厲聲叫道。眼皮眨著顯出他的紅眼珠。他不再倚住門框,“你什麼意思——我們?你以為你們是誰?”

“聽我說,馬克,”澤維爾夫人聲音呆板地說;她把目光從丈夫的屍體上拉開,用紅色的麻紗手絹擦了擦嘴唇。

“別馬克馬克地叫我,去你的吧!”澤維爾咆哮道,“你——你們——奎因……”

“嘖,嘖,”埃勒里溫和地說,“我看你神經受了不小的打擊,澤維爾先生。可現在沒有時間爭論。干點有用的,把女士們帶走。這裡有工作要做。”

這個高大的男人攥緊拳頭趨前幾步對埃勒里怒目而視:“我真想把你揍扁!你們兩個閒事還沒管夠嗎?你們最好給我趕緊滾蛋。出去!”這時他似乎想起什麼,血紅的眼睛裡閃過二道電光,“你們兩個有些地方很奇怪呀,”他慢慢說,“我們怎麼知道你們……”

“噢,你跟這白痴談吧,爸,”埃勒里不耐煩地說了一句,轉身進入書房。他似乎對澤維爾醫生身子壓住的撲克牌更感興趣。

高大男人的臉漲成豬肝色,他的嘴無聲地動著。澤維爾夫人突然倚在門上,用手蓋住了臉。霍姆斯醫生和福里斯特小姐像石頭人一樣紋絲未動;目光停在死人的頭上,再也移不開。

老先生的手一直放在外衣內兜里,這時他拿出一個黑色的舊匣子。他啪地一下把它打開,出示給眾人。裡面放著一枚帶凸雕圖案的盾形徽章。

馬克·澤維爾臉上的紅色漸漸褪去。就像平生第一次有了視力那樣凝視著那個徽章,它的顏色和形狀似乎也成了天外之物。

“警察。”他順口溜舌地說出這兩個字,舔了舔嘴唇。

聽到這個詞,澤維爾夫人的手放了下來。她的臉色幾乎變成綠色,黑烏的眼睛迸發出深深的痛苦,徹頭徹尾的創痛:“警察?”那聲音輕得幾乎聽不見。

“紐約警察局謀殺組奎因警官,”老先生用公事公辦的語氣說道,“我敢說這聽起來像是在小說或舊式情節劇裡。但是你們看到了,我們無法改變。很多事情我們都無法改變。”他停頓片刻,直視著澤維爾夫人說,“我還是要略表歉意,昨晚我沒有告之我是警察。”

沒人答腔。他們只是帶著既驚恐又迷惑的表情看著他和徽章。

他闔上匣子放回到衣兜里:“因為,”他說,那種老獵人的敏銳在他的眼中閃動,“我無法確知約翰·澤維爾醫生今晨是死是活。”他微微轉身向書房裡望去。埃勒里正俯身在死者上方,碰一碰他的眼睛,頸背和僵硬的左手。警官轉過頭來,用一種對話的語氣繼續說道,“今天早晨,到現在為止,仍然是個美麗的早晨,說什麼也不該死在這樣的時刻。”

他不偏不倚地探詢著每個人,那目光裡不光有疑慮還有對所經歷的事的厭倦。

“但——但是,”福里斯特小姐結巴著說,“我不——不——”

“好啦,”警官冷冰冰地說,“人們一般不在與警察共居一室的情況下殺人,福里斯特小姐。太糟了——對澤維爾醫生而言……現在,你們大家聽我說。”此時埃勒里已經悄悄在書房裡忙活著。警官的聲音沒有提高,但力度增加,每個字都像揮舞的鞭子,兩個女人本能地向後退縮著。馬克·澤維爾還是一動不動,“我要求澤維爾夫人,福里斯特小姐,還有你,澤維爾,就留在這裡,在圖書室裡。我不鎖門,但我不希望你們中的任何一個離開這個房間。我們稍後還要去關照一下惠裡太太和博恩斯伙計。不管怎樣,誰也不能走開。下山找出路也不那麼方便……跟我進來,霍姆斯醫生。你是唯一可以假定自己能有所幫助的人。”

個子矮小的老先生走進書房。霍姆斯醫生身體發抖,閉上了眼睛,然後再睜開,跟進去。

其他人眼睛不眨,身體不動,能聽到的聲音一概不出。

他們就呆在原地,就好像在地板上凍住了一樣。

“怎麼樣,艾爾?”警官問道。

埃勒里從桌子後面站起身來,習慣性地點燃一支煙。

“很有趣。大部分我都看過了。事有蹊蹺呀,爸。”

“這恐怕是一堆難以撕扯的亂麻。”他皺起了眉頭,“好吧,不管是什麼,總得花點工夫上去。有不少事情必須馬上辦。”他轉向霍姆斯醫生,後者正在桌子前面止步不前,用呆滯的目光看著他同事的屍體。警官不那麼友好地拽了拽他的胳膊,“醒一醒,醫生。我理解,他畢竟是你的朋友,但你是這裡唯一的懂醫的人,而我們正需要醫學上的幫助。”

霍姆斯的目光終於收了回來,慢慢地把頭也轉過來。

“先生,你想要我做什麼呢?”

“檢查屍體。”

年輕人的臉色登時變白:“噢,上帝,不!求求你們,我不能!”

“別這樣,小伙子,控制你自己。別忘了你是專業人員。你肯定在實驗室裡也經常接觸死屍的。這種情況我以前也碰到過。普勞蒂,我的一位在曼哈頓醫學檢驗辦公室工作的朋友,也曾不得已給一個在一起打撲克的人驗屍。當時心裡也不得勁——但他還是做了。”

“是的,”霍姆斯醫生嘶啞著嗓子說,舔了舔嘴唇,“是的,我明白。”可他還是怕得發抖。然後他下巴一沉,用平靜些的聲音說,“那好吧,警官,”拖著腳步走向桌子。

警官端詳了一下他的寬肩膀,輕輕說道:“好小伙子,”又朝門外的幾個人看了一眼。他們各就各位,沒有動彈的。

“那就開始吧,艾爾,”警官含糊地說。眼睛異常明亮的埃勒里湊到父親身邊,“咱們的處境很妙,兒子。連處理屍體這樣的事都沒有合適的人選。咱們必須與沃斯奎瓦取得聯繫——我想那裡才有司法機構。”

“當然,我也是這麼想的,”埃勒里皺著眉頭說,“但是他們無法逾越火場……”

“是呀,”警官也不無憂慮地說,“這不是咱們頭一回單獨辦案——即使是度假期間。”他朝圖書室那邊揚了揚頭,“注意那些人。我要到起居室去給沃斯奎瓦撥電話。看能不能和警長通上話。”

“好的。”

警官跨步從地毯上的左輪槍上邁過去,好像壓根兒沒看見它,消失在那扇通走廊的門後。

埃勒里馬上去看霍姆斯醫生。蒼白但已經鎮定下來的醫生正在褪下死者的襯衣,讓兩處槍眼露出來。在半乾的血跡下面,彈孔周圍已呈藍色。他沒有挪動死屍的位置,全神貫注地細細端詳,又用目光在警官剛出去的那扇門與死者之間拉了一條對角線,點了點頭,開始碰死者的胳膊。

埃勒里點點頭,一步一步地也朝那扇門走去。他俯身捏住左輪槍長長的槍管把它拿起來,讓它正對著從窗口射進來的光,他搖了搖頭。

“就算是我們有鋁粉……”他自言自語道。

“鋁粉?”霍姆斯醫生頭也不抬地說。 “我想你是想做指紋測定吧,奎因先生?”

“幾乎沒有必要了。槍把擦得非常乾淨,連扳機也都閃閃發亮。至於槍管麼……”他聳了聳肩膀,打開了彈夾,“不管使用它的是誰,這槍上的指紋已擦得乾乾淨淨。有時我想,應該針對偵探小說立個法。給潛在的犯罪出了太多的點子……兩個彈膛是空的。我想這無疑就是攻擊的武器。但是,你還是要找一找彈頭,醫生。”

霍姆斯醫生點點頭。過了一會兒他直起身來,走進實驗室,回來時手裡拿著一個閃閃發亮的工具。他再次俯身在屍體上。

埃勒里又開始注意那個小陳列櫃。它在通向圖書室的那扇門邊,擋住了那面牆的一部分,玻璃櫃是朝著走廊方向的。上面的那個抽屜微微拉出來一些,沒有推回去。他把它拉開。裡面是一個磨損得沒了顏色的皮槍套,帶扣已經不見了;裡頭還有一個子彈盒。但裡面的子彈不多。

“完美的自殺假象,”他看著槍套和子彈盒說。然後他關上了抽屜,“我想,醫生,這是澤維爾醫生自己的手槍吧?我注意到槍和槍套都是美軍的舊式武器。”

“是的。”霍姆斯醫生只抬了一下頭,“他曾在戰時服役。步兵團上尉。他有一次曾提起過,他留著槍是作為紀念。可現在……”他不說了。

“現在,”埃勒里補充道,“它要了他的命。世事難料……啊,爸。怎麼樣,有什麼消息?”

警官急忙把通走廊的門關上:“不管怎麼樣,我還是趁鎮上的警長回來小睡一會兒的工夫抓住了他。情況跟我們想像得差不多。”

“難以通過,對嗎?”

“毫無可能。火勢在擴大。他說,即使可以,他此刻也難以抽身。他們本身還在尋求盡可能多的幫助。已經燒死了三個人,電話裡聽他的聲音很平靜,”警官冷笑道,“他聽說又有一具屍體,也沒有更激動。”

埃勒里一直在仔細觀察斜倚在門框上的那個一頭金發的高個的男人:“我明白了。那麼這樣一來……?”

“當我在電話上做了自我介紹之後,他馬上賦予我全權代理偵辦的特權,可執行逮捕。還說一旦火情允許,他立刻帶縣驗屍官盡快趕來……所以說,現在就看咱們的了。”

那個站在門邊的男人發出一聲奇怪的嘆息——不知是釋然、絕望還是疲勞至極,埃勒里難以斷定。

霍姆斯醫生直起身來,他的目光已毫無光澤:“現在徹底結束了,”他用四平八穩的聲調宣佈道。

“啊,”警官說,“好樣的。結論如何?”

醫生用右手指關節抵在散放著紙牌的桌面上,問道:“這就看你們究竟想知道什麼了?”他說話吃力。

“是槍擊致死的嗎?”

“是的。屍體上沒有其他暴力痕跡,起碼表面看來是這樣。右胸兩槍,一槍射中胸骨左側,相當高的部位。打碎第三根胸部肋骨,又跳飛進入右肺尖。另一槍較低,由兩根肋骨間進入右支氣管,靠近心臟。”

從圖書室那邊傳來一聲病態的驚叫。三個男人沒太注意。

“大出血?”警官問道。

“很多。他口中有血,這你們都能看到。”

“猝死呢?”

“我得說不是。”

“這個我就能告訴你,”埃勒里小聲說。

“怎麼?”

“這一看就知道。你沒有仔細看過屍體,爸。告訴我,醫生——射擊的方向是怎麼樣的?”

霍姆斯醫生把手放到嘴前:“我不認為這還有什麼可說的,奎因先生。左輪手槍……”

“是的,是的,”埃勒里不耐煩地說,“我們是看得很清楚,醫生。但開火的角度得到證實了嗎?”

“我得說是這樣。是的,毫無疑問。兩槍的彈道都是來自同一方向。火器的發射點大約就在你從地毯上拾起左輪手槍的地方。”

“好的,”埃勒里滿意地說,“在澤維爾的偏右一方,但基本上是面對他。也就是說他幾乎難以覺察謀殺者的出現。順便問一句,我想你也不知道昨晚手槍是不是在抽屜裡?”

霍姆斯醫生聳聳肩膀:“抱歉,不知道。”

“這並不很重要,它也許在。所有跡像都表明是衝動犯罪。至少要考慮有無預謀的問題。”埃勒里向父親解釋,左輪手槍來自陳列櫃的抽屜,屬澤維爾醫生所有,犯罪後指紋被徹底清除掉了。

“這麼說,把發生的情況勾勒出來就容易了,”警官若有所思地說,“無法斷定謀殺者從四扇門中的哪一扇進來:可能是從圖書室或走廊。但這一點很清楚:當謀殺者進來時,醫生就在他現在所在的位置上擺弄紙牌。謀殺者打開抽屜,拿出槍……槍是裝著子彈的嗎?”

“我想是的,”霍姆斯醫生呆呆地說。

“拿出槍,站在陳列櫃靠走廊門這裡,開了兩槍,把槍擦乾淨,放在地毯上,逃進走廊。”

“未必,”埃勒里表態。

警官不快:“何以見得?為什麼穿過房間出較遠的門,跟前就有一個?”

埃勒里心平氣和地說:“我只是說'未必'。我想情況即便如此,那也什麼都沒有說明。不管謀殺者出入這個房間走的是哪扇門,都對了解其特別的決心毫無助益。這些門沒有一扇是通向一間沒有其他出口的房間的。這所房子裡的任何一個人都可以從,比如說,樓上不被察覺地下來進入這一層。”

警官嘀咕了一句什麼。霍姆斯醫生則疲倦地說:“如果這就是你們要我做的,先生們……彈頭在這裡。”他指了指他扔在桌上的帶血的兩粒扁彈頭。

“一樣嗎?”警官問道。

埃勒里兩粒都仔細看了看:“是的,出自同一把槍和同一個彈盒。沒有什麼……噢,在你走之前,醫生。”

“是的?”

“澤維爾醫生死了多長時間?”

年輕人看了一下手錶:“現在快10點了。據我判斷,死亡發生時間最晚不遲於九個小時前。大約今晨1點。”

門旁的馬克·澤維爾第一次開始走動。他揚起頭,呼吸聲音也重了。就好像這是一個信號,澤維爾夫人發出一聲嘆息,坐進圖書室的椅子裡。咬著嘴唇的安·福里斯特向她俯下身去,輕輕地說著什麼撫慰的話。新寡婦搖了搖頭,探身向前向書房望去,但只能看到丈夫的左手。

“凌晨1點,”埃勒里皺起眉頭,“昨晚我們睡覺時大概11點剛過。我知道了……你忽略了某些東西,爸爸。比如說,沒有一丁點搏鬥的痕跡,這意味著他可能認識殺他的人,絲毫沒有懷疑,而當他明白過來已為時太晚。”

“這對我們大有幫助了,”警官嘲諷地說道,“他當然知道誰害的他,這山上的人他都認識。”

“你意思是說,”霍姆斯醫生用一種不自然的聲音說,“肯定在這所房子裡?”

“你第一個弄懂了我的意思,醫生。”

走廊的門打開,惠裡太太衣冠整潔地走進來。 “早飯……”剛一開口,她的眼睛睜大了,下巴不由自主地耷拉下來。她尖叫一聲,身體像是要東倒又歪向西邊。跟在她後面的瘦弱的博恩斯伸出長臂抓住她粗壯的身體。可這時,他也看到了澤維爾醫生那一動不動的屍體,他那佈滿皺摺的灰色面頰剎那間變得更無血色,眼看著也要和女管家一起倒下去。

埃勒里箭步上前扶住女管家。後者已經昏了過去。安·福里斯特快步走進書房,猶豫了一下,使勁咽了口唾沫,上前幫忙。大家共同努力,把身體沉重的老婦人拖進了圖書室。只有馬克·澤維爾和寡婦一動不動。

委託年輕女士照顧女管家,埃勒里又回到書房。警官正用一種超然的態度,仔細觀察近乎發狂的老人。博恩斯目瞪口呆地凝視著雇主的屍體,他本人的樣子比死屍更像死屍,在那張開的嘴巴里,幾顆東倒西歪的黃牙被襯托出來。眼睛雖然睜得很大,但眼神卻是迷亂的。好像短時間內意識喪失、等到回過神來,立刻又轉成極度的憤怒。他好幾次徒然地動著嘴巴,但就是沒有聲音,最後才從喉嚨深處擠出一聲野獸般地哭號。然後他轉身衝入走廊裡。大家都聽到他跌跌撞撞的腳步聲和像精神病患者一樣的哭喊。

警官嘆口氣:“這對他的打擊太大了,”他說,“注意,各位!”

他進到圖書室,看著眾人。別人也都看著他。已經醒過來的惠裡太太正坐在她女主人旁邊的一把椅子上無聲地吸泣。

“在我們進一步展開調查之前,”警官用冷靜的聲音說,“有幾件事需要弄清楚。注意,我要聽實話。福里斯特小姐,昨晚你和霍姆斯醫生比我們離開得早。你是直接回你的房間了嗎?”

“是的。”那姑娘低聲回答。

“馬上就睡了嗎?”

“是的,警官。”

“你呢,霍姆斯醫生?”

“是的。”

“澤維爾夫人,昨晚在樓梯口分手後你直接回你的房間並一直留在那裡嗎?”

寡婦抬起她那與眾不同的眼睛,一片茫然:“我——是的。”

“立刻就上床了嗎?”

“是的。”

“其間你曾發現丈夫夜裡沒有上來睡覺嗎?”

“沒有,”她慢慢地說,“我沒發現。我一覺睡到天亮。”

“惠裡太太?”

女管家還在哭:“我什麼都不知道,先生,上帝可以作證。我去睡覺了。”

“你怎麼樣,澤維爾?”

澤維爾回答前舔了舔嘴唇。開口時,聲音是啞的:“整夜我在臥室裡沒有動。”

“嗯,我已料到會是這樣,”警官嘆口氣,“這就是說,奎因先生、澤維爾夫人和我,昨晚在遊戲室與醫生告別後,再沒人見過他,嗯?”

大家都近乎急切地點著頭。

“槍聲呢?有沒有人聽見?”

沒人吱聲。

“準是山風的緣故了,”警官語含譏諷地說,“反正我耳朵裡全是風聲。槍聲是一點兒沒聽到。”

“牆都是隔音的,”霍姆斯醫生有氣無力地說,“特別是書房和實驗室的結構,我們做很多動物實驗,警官。很吵,你知道的……”

“我明白。我猜這些門都是不鎖的,對嗎?”——惠裡太太和澤維爾夫人同時點頭——“那麼關於槍的事呢?有沒有人根本不知道書房的陳列櫃裡有槍和彈藥?”

“我就不知道,警官,”福里斯特小姐很快地說。

老先生不知嘟囔了一句什麼。埃勒里在書房裡抽煙,好像根本沒有聽這邊的對話。

警官用目光等了他們一會兒,然後簡短地說:“那就先到這兒吧。不,”他嚴厲地補上一句,“不要動,事還多著呢,霍姆斯醫生,你跟我們來,我們也許還需要你。”

“噢,看在上帝的份兒上,”澤維爾夫人說話時已欠起身來。她看上去憔悴得厲害,“我們能不能……?”

“請待在原地,夫人。我們必須要辦的事還有許多。其中一件,”警官說到這裡扮了個鬼臉,“就是請你們那位沒露面的客人卡羅夫人下來聊聊。”趁他們目瞪口呆之際他動手關門。

“還有,”埃勒里板著臉補上一句,“螃蟹。請別忘了螃蟹,爸。”

他們呆若木雞,已說不出話來。

“現在,醫生,”埃勒里等門關好後直截了當地說,“這死後僵直該怎麼解釋。我看他已經硬得像一塊木頭了。我們對死屍的檢驗還是有點兒經驗的,看上去死亡時間還要早些。”

“是的,”霍姆斯醫生說,“完全僵直了。事實上,九個小時就會完全僵直。”

“行啦,行啦,”警官皺起眉頭,“你確定無疑了嗎,醫生?屍體不像肉舖裡……”

“我肯定是這樣,警官。你們不知道,澤維爾醫生是……”他舔了一下嘴唇說,“嚴重的糖尿病患者。”

“啊,”埃勒里柔聲說,“我們曾碰到過一個糖尿病患者的屍體。還記得荷蘭紀念醫院的多恩太太嗎?爸?”接著說,“醫生。”

“這是很普通的常識,”年輕的英國人不耐煩地聳聳肩膀說,“糖尿病患者死後三分鐘就會進入僵直狀態。當然了,特別是血液,凝固得更早。”

“現在我想起來了。”警官捏出一攝鼻煙,深吸進去,嘆口氣,把煙盒放一邊,“嗯,這很有趣,但沒有幫助。你在沙發上先歪一會兒,霍姆斯醫生,暫時把這事拋開……現在,艾爾,讓我們聽聽你念叨的那些怪事是什麼。”

埃勒里把抽了一半的香煙扔出窗外,繞到桌子後面站在澤維爾醫生坐的轉椅旁邊。

“看看這個。”他說著朝地板指了指。

警官把它翻轉過來;背面是很華麗的紅色,圖案是鶯尾花。他瞥了一眼桌面上的撲克牌,背面的圖案是一樣的。

他探詢地看了看埃勒里,後者點點頭。他們走上前抓住死者的身體,盡量把他往上抬起一些離開桌面,又把轉椅向後挪了幾英寸,再把屍體放下,這樣就只有頭部抵在桌沿上。所有的撲克牌全都露出來了。

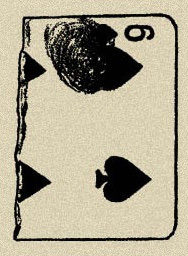

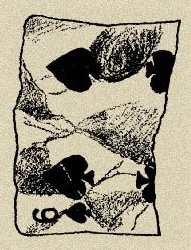

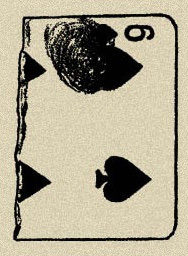

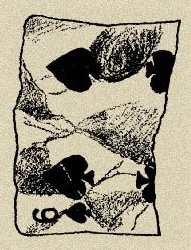

“黑桃六是這裡面的,”埃勒里小聲說,“這一目了然。”他指了指排成一行的紙牌。澤維爾醫生在被害前顯然是在玩單人紙牌戲,很普通的玩法,十三張牌為一疊,玩牌的人從這裡面取牌,四張面朝上的牌排成一行,每第五張單排一行。這一局已打到最後。四組的最後一張是梅花十。蓋住下面十張的是紅桃九,再下面是黑桃八;然後是一張方塊七燃後是一個空位;最後是一張方塊五。

馬克·澤維爾在自己的拇指與食指之間捻滅了香煙。跌跌撞撞地順著霍姆斯醫生有意無意地手指的方向奔去。

“謀殺嗎?”警官慢條斯理地說。

“噢,我的上帝。”福里斯特小姐細聲說著,用牙去咬自己的右手背,同時盯著澤維爾夫人看。

埃勒里緊跟在馬克·澤維爾後面,其他人又緊跟著埃勒里,通過遊戲室再進一個門,進入書櫃成排的圖書室,再進入另一扇門……

澤維爾醫生的書房是個不大的四方房間,有兩扇窗,向外可以看到建築物右邊那不寬的石基和樹木的邊沿。它等於有四扇門:一扇通向圖書室;一扇向左打開,通向交叉過道的左半部分;第三扇門也在同一面牆上,朝著醫生的實驗室;第四扇則正對著大家剛進來的這扇,也通醫生的實驗室。最後提到的這扇門正大敞著,暴露出實驗室裡的一段白牆和橫架隔板。

書房內部的裝修堪稱簡單,甚至可以說簡陋。三個帶玻璃門的紅木書櫃直頂天花板,一把舊扶手椅,一盞燈,黑皮長沙發也不新了,一個小陳列櫃,玻璃罩裡一個銀杯,牆上鏡框裡有一張合影照片,長方形,是一夥身著小禮服的男人;房中央擺著一張紅木桌子,正對著通圖書室的門。

桌子後面是一張轉椅,椅子裡面坐著澤維爾醫生。

除了他的粗花呢外套和紅色的毛織領結被隨便放在扶手椅上之外,他身上的穿著與昨晚見到他時穿的一樣。他的頭胸部抵在面前的桌面上,左前臂放在頭側,長長的手指呈極為前伸狀,手掌貼在桌面上。他的右胳膊都在桌面以下,只露出右肩。他的領口是解開的,露出淺藍色的脖子。

他的頭是左頰朝下,扭歪的嘴向上撅起,眼睛睜得很大。他撲在桌面上的上半身是半扭曲的,右胸的襯衫部位明顯地可以看到一大片深紅色的流濺物。在顏色很深的己凝結的浸漬上有兩個黑色的洞。

桌面上沒有通常可見的擺設。除了一個吸墨台,一瓶墨水,筆盒和紙張,倒是還有一副開過封的撲克牌,很仔細地擺放著。其中的大部分,分成幾摞,被醫生的身體擋住。

在綠色地毯的邊沿,靠近通向交叉過道右半邊的關閉著的那扇門,有一把長長的黑色左輪手槍。

馬克·澤維爾靠在圖書室的門框上,盯著書房裡他哥哥那一動不動的身體。

澤維爾夫人,通過埃勒里的肩頭,說:“約翰,”帶著怒氣。

然後埃勒里說話了:“我認為你們大家最好都走開。除了霍姆斯醫生。我們需要他。請吧,立刻。”

“我們需要他?”馬克·澤維爾厲聲叫道。眼皮眨著顯出他的紅眼珠。他不再倚住門框,“你什麼意思——我們?你以為你們是誰?”

“聽我說,馬克,”澤維爾夫人聲音呆板地說;她把目光從丈夫的屍體上拉開,用紅色的麻紗手絹擦了擦嘴唇。

“別馬克馬克地叫我,去你的吧!”澤維爾咆哮道,“你——你們——奎因……”

“嘖,嘖,”埃勒里溫和地說,“我看你神經受了不小的打擊,澤維爾先生。可現在沒有時間爭論。干點有用的,把女士們帶走。這裡有工作要做。”

這個高大的男人攥緊拳頭趨前幾步對埃勒里怒目而視:“我真想把你揍扁!你們兩個閒事還沒管夠嗎?你們最好給我趕緊滾蛋。出去!”這時他似乎想起什麼,血紅的眼睛裡閃過二道電光,“你們兩個有些地方很奇怪呀,”他慢慢說,“我們怎麼知道你們……”

“噢,你跟這白痴談吧,爸,”埃勒里不耐煩地說了一句,轉身進入書房。他似乎對澤維爾醫生身子壓住的撲克牌更感興趣。

高大男人的臉漲成豬肝色,他的嘴無聲地動著。澤維爾夫人突然倚在門上,用手蓋住了臉。霍姆斯醫生和福里斯特小姐像石頭人一樣紋絲未動;目光停在死人的頭上,再也移不開。

老先生的手一直放在外衣內兜里,這時他拿出一個黑色的舊匣子。他啪地一下把它打開,出示給眾人。裡面放著一枚帶凸雕圖案的盾形徽章。

馬克·澤維爾臉上的紅色漸漸褪去。就像平生第一次有了視力那樣凝視著那個徽章,它的顏色和形狀似乎也成了天外之物。

“警察。”他順口溜舌地說出這兩個字,舔了舔嘴唇。

聽到這個詞,澤維爾夫人的手放了下來。她的臉色幾乎變成綠色,黑烏的眼睛迸發出深深的痛苦,徹頭徹尾的創痛:“警察?”那聲音輕得幾乎聽不見。

“紐約警察局謀殺組奎因警官,”老先生用公事公辦的語氣說道,“我敢說這聽起來像是在小說或舊式情節劇裡。但是你們看到了,我們無法改變。很多事情我們都無法改變。”他停頓片刻,直視著澤維爾夫人說,“我還是要略表歉意,昨晚我沒有告之我是警察。”

沒人答腔。他們只是帶著既驚恐又迷惑的表情看著他和徽章。

他闔上匣子放回到衣兜里:“因為,”他說,那種老獵人的敏銳在他的眼中閃動,“我無法確知約翰·澤維爾醫生今晨是死是活。”他微微轉身向書房裡望去。埃勒里正俯身在死者上方,碰一碰他的眼睛,頸背和僵硬的左手。警官轉過頭來,用一種對話的語氣繼續說道,“今天早晨,到現在為止,仍然是個美麗的早晨,說什麼也不該死在這樣的時刻。”

他不偏不倚地探詢著每個人,那目光裡不光有疑慮還有對所經歷的事的厭倦。

“但——但是,”福里斯特小姐結巴著說,“我不——不——”

“好啦,”警官冷冰冰地說,“人們一般不在與警察共居一室的情況下殺人,福里斯特小姐。太糟了——對澤維爾醫生而言……現在,你們大家聽我說。”此時埃勒里已經悄悄在書房裡忙活著。警官的聲音沒有提高,但力度增加,每個字都像揮舞的鞭子,兩個女人本能地向後退縮著。馬克·澤維爾還是一動不動,“我要求澤維爾夫人,福里斯特小姐,還有你,澤維爾,就留在這裡,在圖書室裡。我不鎖門,但我不希望你們中的任何一個離開這個房間。我們稍後還要去關照一下惠裡太太和博恩斯伙計。不管怎樣,誰也不能走開。下山找出路也不那麼方便……跟我進來,霍姆斯醫生。你是唯一可以假定自己能有所幫助的人。”

個子矮小的老先生走進書房。霍姆斯醫生身體發抖,閉上了眼睛,然後再睜開,跟進去。

其他人眼睛不眨,身體不動,能聽到的聲音一概不出。

他們就呆在原地,就好像在地板上凍住了一樣。

“怎麼樣,艾爾?”警官問道。

埃勒里從桌子後面站起身來,習慣性地點燃一支煙。

“很有趣。大部分我都看過了。事有蹊蹺呀,爸。”

“這恐怕是一堆難以撕扯的亂麻。”他皺起了眉頭,“好吧,不管是什麼,總得花點工夫上去。有不少事情必須馬上辦。”他轉向霍姆斯醫生,後者正在桌子前面止步不前,用呆滯的目光看著他同事的屍體。警官不那麼友好地拽了拽他的胳膊,“醒一醒,醫生。我理解,他畢竟是你的朋友,但你是這裡唯一的懂醫的人,而我們正需要醫學上的幫助。”

霍姆斯的目光終於收了回來,慢慢地把頭也轉過來。

“先生,你想要我做什麼呢?”

“檢查屍體。”

年輕人的臉色登時變白:“噢,上帝,不!求求你們,我不能!”

“別這樣,小伙子,控制你自己。別忘了你是專業人員。你肯定在實驗室裡也經常接觸死屍的。這種情況我以前也碰到過。普勞蒂,我的一位在曼哈頓醫學檢驗辦公室工作的朋友,也曾不得已給一個在一起打撲克的人驗屍。當時心裡也不得勁——但他還是做了。”

“是的,”霍姆斯醫生嘶啞著嗓子說,舔了舔嘴唇,“是的,我明白。”可他還是怕得發抖。然後他下巴一沉,用平靜些的聲音說,“那好吧,警官,”拖著腳步走向桌子。

警官端詳了一下他的寬肩膀,輕輕說道:“好小伙子,”又朝門外的幾個人看了一眼。他們各就各位,沒有動彈的。

“那就開始吧,艾爾,”警官含糊地說。眼睛異常明亮的埃勒里湊到父親身邊,“咱們的處境很妙,兒子。連處理屍體這樣的事都沒有合適的人選。咱們必須與沃斯奎瓦取得聯繫——我想那裡才有司法機構。”

“當然,我也是這麼想的,”埃勒里皺著眉頭說,“但是他們無法逾越火場……”

“是呀,”警官也不無憂慮地說,“這不是咱們頭一回單獨辦案——即使是度假期間。”他朝圖書室那邊揚了揚頭,“注意那些人。我要到起居室去給沃斯奎瓦撥電話。看能不能和警長通上話。”

“好的。”

警官跨步從地毯上的左輪槍上邁過去,好像壓根兒沒看見它,消失在那扇通走廊的門後。

埃勒里馬上去看霍姆斯醫生。蒼白但已經鎮定下來的醫生正在褪下死者的襯衣,讓兩處槍眼露出來。在半乾的血跡下面,彈孔周圍已呈藍色。他沒有挪動死屍的位置,全神貫注地細細端詳,又用目光在警官剛出去的那扇門與死者之間拉了一條對角線,點了點頭,開始碰死者的胳膊。

埃勒里點點頭,一步一步地也朝那扇門走去。他俯身捏住左輪槍長長的槍管把它拿起來,讓它正對著從窗口射進來的光,他搖了搖頭。

“就算是我們有鋁粉……”他自言自語道。

“鋁粉?”霍姆斯醫生頭也不抬地說。 “我想你是想做指紋測定吧,奎因先生?”

“幾乎沒有必要了。槍把擦得非常乾淨,連扳機也都閃閃發亮。至於槍管麼……”他聳了聳肩膀,打開了彈夾,“不管使用它的是誰,這槍上的指紋已擦得乾乾淨淨。有時我想,應該針對偵探小說立個法。給潛在的犯罪出了太多的點子……兩個彈膛是空的。我想這無疑就是攻擊的武器。但是,你還是要找一找彈頭,醫生。”

霍姆斯醫生點點頭。過了一會兒他直起身來,走進實驗室,回來時手裡拿著一個閃閃發亮的工具。他再次俯身在屍體上。

埃勒里又開始注意那個小陳列櫃。它在通向圖書室的那扇門邊,擋住了那面牆的一部分,玻璃櫃是朝著走廊方向的。上面的那個抽屜微微拉出來一些,沒有推回去。他把它拉開。裡面是一個磨損得沒了顏色的皮槍套,帶扣已經不見了;裡頭還有一個子彈盒。但裡面的子彈不多。

“完美的自殺假象,”他看著槍套和子彈盒說。然後他關上了抽屜,“我想,醫生,這是澤維爾醫生自己的手槍吧?我注意到槍和槍套都是美軍的舊式武器。”

“是的。”霍姆斯醫生只抬了一下頭,“他曾在戰時服役。步兵團上尉。他有一次曾提起過,他留著槍是作為紀念。可現在……”他不說了。

“現在,”埃勒里補充道,“它要了他的命。世事難料……啊,爸。怎麼樣,有什麼消息?”

警官急忙把通走廊的門關上:“不管怎麼樣,我還是趁鎮上的警長回來小睡一會兒的工夫抓住了他。情況跟我們想像得差不多。”

“難以通過,對嗎?”

“毫無可能。火勢在擴大。他說,即使可以,他此刻也難以抽身。他們本身還在尋求盡可能多的幫助。已經燒死了三個人,電話裡聽他的聲音很平靜,”警官冷笑道,“他聽說又有一具屍體,也沒有更激動。”

埃勒里一直在仔細觀察斜倚在門框上的那個一頭金發的高個的男人:“我明白了。那麼這樣一來……?”

“當我在電話上做了自我介紹之後,他馬上賦予我全權代理偵辦的特權,可執行逮捕。還說一旦火情允許,他立刻帶縣驗屍官盡快趕來……所以說,現在就看咱們的了。”

那個站在門邊的男人發出一聲奇怪的嘆息——不知是釋然、絕望還是疲勞至極,埃勒里難以斷定。

霍姆斯醫生直起身來,他的目光已毫無光澤:“現在徹底結束了,”他用四平八穩的聲調宣佈道。

“啊,”警官說,“好樣的。結論如何?”

醫生用右手指關節抵在散放著紙牌的桌面上,問道:“這就看你們究竟想知道什麼了?”他說話吃力。

“是槍擊致死的嗎?”

“是的。屍體上沒有其他暴力痕跡,起碼表面看來是這樣。右胸兩槍,一槍射中胸骨左側,相當高的部位。打碎第三根胸部肋骨,又跳飛進入右肺尖。另一槍較低,由兩根肋骨間進入右支氣管,靠近心臟。”

從圖書室那邊傳來一聲病態的驚叫。三個男人沒太注意。

“大出血?”警官問道。

“很多。他口中有血,這你們都能看到。”

“猝死呢?”

“我得說不是。”

“這個我就能告訴你,”埃勒里小聲說。

“怎麼?”

“這一看就知道。你沒有仔細看過屍體,爸。告訴我,醫生——射擊的方向是怎麼樣的?”

霍姆斯醫生把手放到嘴前:“我不認為這還有什麼可說的,奎因先生。左輪手槍……”

“是的,是的,”埃勒里不耐煩地說,“我們是看得很清楚,醫生。但開火的角度得到證實了嗎?”

“我得說是這樣。是的,毫無疑問。兩槍的彈道都是來自同一方向。火器的發射點大約就在你從地毯上拾起左輪手槍的地方。”

“好的,”埃勒里滿意地說,“在澤維爾的偏右一方,但基本上是面對他。也就是說他幾乎難以覺察謀殺者的出現。順便問一句,我想你也不知道昨晚手槍是不是在抽屜裡?”

霍姆斯醫生聳聳肩膀:“抱歉,不知道。”

“這並不很重要,它也許在。所有跡像都表明是衝動犯罪。至少要考慮有無預謀的問題。”埃勒里向父親解釋,左輪手槍來自陳列櫃的抽屜,屬澤維爾醫生所有,犯罪後指紋被徹底清除掉了。

“這麼說,把發生的情況勾勒出來就容易了,”警官若有所思地說,“無法斷定謀殺者從四扇門中的哪一扇進來:可能是從圖書室或走廊。但這一點很清楚:當謀殺者進來時,醫生就在他現在所在的位置上擺弄紙牌。謀殺者打開抽屜,拿出槍……槍是裝著子彈的嗎?”

“我想是的,”霍姆斯醫生呆呆地說。

“拿出槍,站在陳列櫃靠走廊門這裡,開了兩槍,把槍擦乾淨,放在地毯上,逃進走廊。”

“未必,”埃勒里表態。

警官不快:“何以見得?為什麼穿過房間出較遠的門,跟前就有一個?”

埃勒里心平氣和地說:“我只是說'未必'。我想情況即便如此,那也什麼都沒有說明。不管謀殺者出入這個房間走的是哪扇門,都對了解其特別的決心毫無助益。這些門沒有一扇是通向一間沒有其他出口的房間的。這所房子裡的任何一個人都可以從,比如說,樓上不被察覺地下來進入這一層。”

警官嘀咕了一句什麼。霍姆斯醫生則疲倦地說:“如果這就是你們要我做的,先生們……彈頭在這裡。”他指了指他扔在桌上的帶血的兩粒扁彈頭。

“一樣嗎?”警官問道。

埃勒里兩粒都仔細看了看:“是的,出自同一把槍和同一個彈盒。沒有什麼……噢,在你走之前,醫生。”

“是的?”

“澤維爾醫生死了多長時間?”

年輕人看了一下手錶:“現在快10點了。據我判斷,死亡發生時間最晚不遲於九個小時前。大約今晨1點。”

門旁的馬克·澤維爾第一次開始走動。他揚起頭,呼吸聲音也重了。就好像這是一個信號,澤維爾夫人發出一聲嘆息,坐進圖書室的椅子裡。咬著嘴唇的安·福里斯特向她俯下身去,輕輕地說著什麼撫慰的話。新寡婦搖了搖頭,探身向前向書房望去,但只能看到丈夫的左手。

“凌晨1點,”埃勒里皺起眉頭,“昨晚我們睡覺時大概11點剛過。我知道了……你忽略了某些東西,爸爸。比如說,沒有一丁點搏鬥的痕跡,這意味著他可能認識殺他的人,絲毫沒有懷疑,而當他明白過來已為時太晚。”

“這對我們大有幫助了,”警官嘲諷地說道,“他當然知道誰害的他,這山上的人他都認識。”

“你意思是說,”霍姆斯醫生用一種不自然的聲音說,“肯定在這所房子裡?”

“你第一個弄懂了我的意思,醫生。”

走廊的門打開,惠裡太太衣冠整潔地走進來。 “早飯……”剛一開口,她的眼睛睜大了,下巴不由自主地耷拉下來。她尖叫一聲,身體像是要東倒又歪向西邊。跟在她後面的瘦弱的博恩斯伸出長臂抓住她粗壯的身體。可這時,他也看到了澤維爾醫生那一動不動的屍體,他那佈滿皺摺的灰色面頰剎那間變得更無血色,眼看著也要和女管家一起倒下去。

埃勒里箭步上前扶住女管家。後者已經昏了過去。安·福里斯特快步走進書房,猶豫了一下,使勁咽了口唾沫,上前幫忙。大家共同努力,把身體沉重的老婦人拖進了圖書室。只有馬克·澤維爾和寡婦一動不動。

委託年輕女士照顧女管家,埃勒里又回到書房。警官正用一種超然的態度,仔細觀察近乎發狂的老人。博恩斯目瞪口呆地凝視著雇主的屍體,他本人的樣子比死屍更像死屍,在那張開的嘴巴里,幾顆東倒西歪的黃牙被襯托出來。眼睛雖然睜得很大,但眼神卻是迷亂的。好像短時間內意識喪失、等到回過神來,立刻又轉成極度的憤怒。他好幾次徒然地動著嘴巴,但就是沒有聲音,最後才從喉嚨深處擠出一聲野獸般地哭號。然後他轉身衝入走廊裡。大家都聽到他跌跌撞撞的腳步聲和像精神病患者一樣的哭喊。

警官嘆口氣:“這對他的打擊太大了,”他說,“注意,各位!”

他進到圖書室,看著眾人。別人也都看著他。已經醒過來的惠裡太太正坐在她女主人旁邊的一把椅子上無聲地吸泣。

“在我們進一步展開調查之前,”警官用冷靜的聲音說,“有幾件事需要弄清楚。注意,我要聽實話。福里斯特小姐,昨晚你和霍姆斯醫生比我們離開得早。你是直接回你的房間了嗎?”

“是的。”那姑娘低聲回答。

“馬上就睡了嗎?”

“是的,警官。”

“你呢,霍姆斯醫生?”

“是的。”

“澤維爾夫人,昨晚在樓梯口分手後你直接回你的房間並一直留在那裡嗎?”

寡婦抬起她那與眾不同的眼睛,一片茫然:“我——是的。”

“立刻就上床了嗎?”

“是的。”

“其間你曾發現丈夫夜裡沒有上來睡覺嗎?”

“沒有,”她慢慢地說,“我沒發現。我一覺睡到天亮。”

“惠裡太太?”

女管家還在哭:“我什麼都不知道,先生,上帝可以作證。我去睡覺了。”

“你怎麼樣,澤維爾?”

澤維爾回答前舔了舔嘴唇。開口時,聲音是啞的:“整夜我在臥室裡沒有動。”

“嗯,我已料到會是這樣,”警官嘆口氣,“這就是說,奎因先生、澤維爾夫人和我,昨晚在遊戲室與醫生告別後,再沒人見過他,嗯?”

大家都近乎急切地點著頭。

“槍聲呢?有沒有人聽見?”

沒人吱聲。

“準是山風的緣故了,”警官語含譏諷地說,“反正我耳朵裡全是風聲。槍聲是一點兒沒聽到。”

“牆都是隔音的,”霍姆斯醫生有氣無力地說,“特別是書房和實驗室的結構,我們做很多動物實驗,警官。很吵,你知道的……”

“我明白。我猜這些門都是不鎖的,對嗎?”——惠裡太太和澤維爾夫人同時點頭——“那麼關於槍的事呢?有沒有人根本不知道書房的陳列櫃裡有槍和彈藥?”

“我就不知道,警官,”福里斯特小姐很快地說。

老先生不知嘟囔了一句什麼。埃勒里在書房裡抽煙,好像根本沒有聽這邊的對話。

警官用目光等了他們一會兒,然後簡短地說:“那就先到這兒吧。不,”他嚴厲地補上一句,“不要動,事還多著呢,霍姆斯醫生,你跟我們來,我們也許還需要你。”

“噢,看在上帝的份兒上,”澤維爾夫人說話時已欠起身來。她看上去憔悴得厲害,“我們能不能……?”

“請待在原地,夫人。我們必須要辦的事還有許多。其中一件,”警官說到這裡扮了個鬼臉,“就是請你們那位沒露面的客人卡羅夫人下來聊聊。”趁他們目瞪口呆之際他動手關門。

“還有,”埃勒里板著臉補上一句,“螃蟹。請別忘了螃蟹,爸。”

他們呆若木雞,已說不出話來。

“現在,醫生,”埃勒里等門關好後直截了當地說,“這死後僵直該怎麼解釋。我看他已經硬得像一塊木頭了。我們對死屍的檢驗還是有點兒經驗的,看上去死亡時間還要早些。”

“是的,”霍姆斯醫生說,“完全僵直了。事實上,九個小時就會完全僵直。”

“行啦,行啦,”警官皺起眉頭,“你確定無疑了嗎,醫生?屍體不像肉舖裡……”

“我肯定是這樣,警官。你們不知道,澤維爾醫生是……”他舔了一下嘴唇說,“嚴重的糖尿病患者。”

“啊,”埃勒里柔聲說,“我們曾碰到過一個糖尿病患者的屍體。還記得荷蘭紀念醫院的多恩太太嗎?爸?”接著說,“醫生。”

“這是很普通的常識,”年輕的英國人不耐煩地聳聳肩膀說,“糖尿病患者死後三分鐘就會進入僵直狀態。當然了,特別是血液,凝固得更早。”

“現在我想起來了。”警官捏出一攝鼻煙,深吸進去,嘆口氣,把煙盒放一邊,“嗯,這很有趣,但沒有幫助。你在沙發上先歪一會兒,霍姆斯醫生,暫時把這事拋開……現在,艾爾,讓我們聽聽你念叨的那些怪事是什麼。”

埃勒里把抽了一半的香煙扔出窗外,繞到桌子後面站在澤維爾醫生坐的轉椅旁邊。

“看看這個。”他說著朝地板指了指。

警官把它翻轉過來;背面是很華麗的紅色,圖案是鶯尾花。他瞥了一眼桌面上的撲克牌,背面的圖案是一樣的。

他探詢地看了看埃勒里,後者點點頭。他們走上前抓住死者的身體,盡量把他往上抬起一些離開桌面,又把轉椅向後挪了幾英寸,再把屍體放下,這樣就只有頭部抵在桌沿上。所有的撲克牌全都露出來了。

“黑桃六是這裡面的,”埃勒里小聲說,“這一目了然。”他指了指排成一行的紙牌。澤維爾醫生在被害前顯然是在玩單人紙牌戲,很普通的玩法,十三張牌為一疊,玩牌的人從這裡面取牌,四張面朝上的牌排成一行,每第五張單排一行。這一局已打到最後。四組的最後一張是梅花十。蓋住下面十張的是紅桃九,再下面是黑桃八;然後是一張方塊七燃後是一個空位;最後是一張方塊五。

“這張六是在方塊七和方塊五之間的,”警官說。 “好吧。這就是說他從這一行里把它拿起來,我不明白……這張黑桃六的那半截在哪兒?”他突然問道。

“在桌子後面的地板上,”埃勒里說。他走幾步,彎下腰。再站起來時手裡有個紙團。他把它展平,與死者右手上的那一半對上。完全吻合,連最細微的撕扯邊沿也能絲毫不差地對上。像死者手上的那一半一樣,揉皺的這半邊也有橢圓形的手指印,而且都是姆指的。兩半對在一起時,連指印都對得上,撕扯的斜茬儿也是上下貼合的。

“這張六是在方塊七和方塊五之間的,”警官說。 “好吧。這就是說他從這一行里把它拿起來,我不明白……這張黑桃六的那半截在哪兒?”他突然問道。

“在桌子後面的地板上,”埃勒里說。他走幾步,彎下腰。再站起來時手裡有個紙團。他把它展平,與死者右手上的那一半對上。完全吻合,連最細微的撕扯邊沿也能絲毫不差地對上。像死者手上的那一半一樣,揉皺的這半邊也有橢圓形的手指印,而且都是姆指的。兩半對在一起時,連指印都對得上,撕扯的斜茬儿也是上下貼合的。

“在他撕牌時指印就來自他的手上,這是當然的了,”警官若有所思地繼續說。他又仔細看了看死者的拇指,“是的,手指很髒。我看像煙灰,也許是鼓搗火爐來著;現在什麼東西上都有這玩藝。嗯,我開始明白你的意思了,艾爾。”

埃勒里聳聳肩膀,轉身向窗外望去。霍姆斯醫生雙手托著自己的頭,像一把沒打開的水果刀那樣捲縮在沙發里。

“他被擊中兩槍,兇手逃跑,他留在這裡喘那最後一口氣,”警官慢條斯理地說下去,“但他喘了不止一口氣。在他的意識沒有喪失之前從紙牌中撿出黑桃六,故意把它撕成兩半,拿起來撕開一半扔掉,然後才上路。可問題是這傢伙為什麼這樣做?”

“你問的是個高難問題,”埃勒里談話時沒有轉身,“你我知道的一樣多。當然你也注意到了,桌上沒有紙筆一類的書寫工具。”

“上面的抽屜呢?”

“我看過了。紙牌就是從那裡拿出來的——裡面還有其他一些玩的東西。有紙,但沒有鋼筆或鉛筆。”

“他的上衣裡也沒有嗎?”

“沒有。那是件休閒裝。”

“其他抽屜呢?”

“是鎖著的。他身上沒有鑰匙。我猜是在另一件上衣裡,或者在一個他也夠不著找不到的地方。”

“嗯,這麼說,”警官總結道,“事情就簡單了。他沒辦法寫下開槍人的姓名。所以他留下了這張牌——還把一半揉成團。”

“一點不錯。”埃勒里低聲說。

霍姆斯醫生抬起頭來;他的眼瞼發紅:“哦?他留下……”

“正是,醫生。順便問一句,我想澤維爾醫生是習慣用右手的吧?”

霍姆斯醫生茫然無語。

埃勒里嘆口氣:“噢,是的。這是我核對的第一件事。”

“你核對……?”老先生驚訝地說,“怎麼核對……?”

“有很多方法,”埃勒里倦怠地說,“像俗話說的:條條道路通羅馬。我檢查了他放在扶手椅上的衣服。他的煙頭和盛菸絲的袋子都在右手的口袋裡。我也摸了他的褲兜,右邊有些零七八碎的東西,而左邊是空的。”

“噢,他是習慣用右手的,右手用得多些,”霍姆斯醫生說。

“嗯,很好,很好。右手拿牌,牌角上的污漬,這都一致。”

“真了不起!可繞了一大圈又回到剛才的起點上——絲毫沒有進展。他用這張牌到底要指認誰呢?醫生,你有什麼想法,對這張黑桃六?”

仍在出神的霍姆斯醫生一驚:“我?不,不。我說不上來,真的,說不上來。”

警官向圖書室走去,打開了門。惠裡太太,澤維爾夫人,死者的弟弟——他們都留在原處。唯獨不見了福里斯特小姐。

“那位年輕女士在哪兒?”警官厲聲問。

惠裡太太嚇得打顫,澤維爾夫人像是什麼都沒聽見;她坐在一張搖椅上,前後不規則地擺動著。

馬克·澤維爾說:“她出去了。”

“去提醒卡羅夫人吧,我想,”警官怒聲說,“也好,讓她去。你們可不能走開,真要命!澤維爾,到這裡來,好嗎?”

男人慢慢離座,挺直身體,舒展一下雙肩,隨著警官進了書房。進來後,他盡量不往他死去的哥哥那邊看,用力嚥口水,目光也是左移右動。

“我們在這里幹的也算是格盡職守,”老先生把語氣放輕,“你一定要合作。霍姆斯醫生!”

英國人眨眨眼睛。

“你應該能夠證明我說的話。你知道的,在沃斯奎瓦的警長趕到之前,我們必須在此堅守,至於警長何時能到這可說不定。這期間警長已授權於我對重大犯罪展開調查,但卻無權埋葬死者屍體。那必須是在合法授權的驗證之後。你能理解吧?”

“你是說,”馬克·澤維爾粗嘎著嗓子說,“他——他就得這麼放著?上帝呀,人……”

霍姆斯醫生站起身來:“還好,”他聲調平穩地說,“我們——實驗室裡有一個冰箱。用於實驗的培養基有嚴格的溫度限制。我認為,”他不知怎麼說了,“我們——可以利用它。”

“好,”警官在年輕人的背上拍了一下,“你做得對,醫生。看不到屍體我想你們會感覺好些……來吧,搭把手,澤維爾;還有你,埃勒里。這得賣把子力氣。”

當大家從擠滿各種電器和玻璃試管的面積很大但形狀不規則的實驗室回到書房時,個個都面色蒼白氣喘吁籲。

這會兒太陽已升起老高,房間裡又熱又悶。埃勒里把每扇窗戶都打開。

警官再次打開通圖書室的門:“現在,”他嚴肅地說,“我們該干些真正的偵探工作了。我想,這項工作會順利進行的。我要求你們每個人都跟我上樓……”

他停住不說了。從房屋後面傳來金屬碰撞和人尖叫的聲音。其中就有僕人博恩斯那異常憤怒的叫聲,另外一個聲音顯得極度絕望,而且有些耳熟。

“見什麼鬼,”警官說話時感到一陣暈眩,“我以為沒人能……”

他手放在自己的左輪手槍槍柄上,箭步衝出書房,跑過走廊向發出怪聲的方向奔去。埃勒里緊隨其後,其餘的人也是一陣手忙腳亂,腳底下磕磕絆絆地跟上。

到了主走廊的交叉點,警官向右拐,直奔最後面那扇門,昨晚他和埃勒里進來時只朝這邊瞥了一眼。他推開門,手槍已經舉起來。

他們是在四壁貼著白瓷磚的一塵不染的廚房裡。在廚房的中央,在一片摔碎的盤子和變形的鍋盆中間,兩個男人扭做一團正打得不可開交。

一位是穿著工裝的瘦高老頭,雙目圓睜,嘴裡咒罵著,正用盡吃奶的力氣與對手撕打。

從博恩斯肩頭望過去,是那張長著一雙蛙眼的寬臉盤,既粗野又醜陋,奎因父子昨夜在山路上已經見過。

“在他撕牌時指印就來自他的手上,這是當然的了,”警官若有所思地繼續說。他又仔細看了看死者的拇指,“是的,手指很髒。我看像煙灰,也許是鼓搗火爐來著;現在什麼東西上都有這玩藝。嗯,我開始明白你的意思了,艾爾。”

埃勒里聳聳肩膀,轉身向窗外望去。霍姆斯醫生雙手托著自己的頭,像一把沒打開的水果刀那樣捲縮在沙發里。

“他被擊中兩槍,兇手逃跑,他留在這裡喘那最後一口氣,”警官慢條斯理地說下去,“但他喘了不止一口氣。在他的意識沒有喪失之前從紙牌中撿出黑桃六,故意把它撕成兩半,拿起來撕開一半扔掉,然後才上路。可問題是這傢伙為什麼這樣做?”

“你問的是個高難問題,”埃勒里談話時沒有轉身,“你我知道的一樣多。當然你也注意到了,桌上沒有紙筆一類的書寫工具。”

“上面的抽屜呢?”

“我看過了。紙牌就是從那裡拿出來的——裡面還有其他一些玩的東西。有紙,但沒有鋼筆或鉛筆。”

“他的上衣裡也沒有嗎?”

“沒有。那是件休閒裝。”

“其他抽屜呢?”

“是鎖著的。他身上沒有鑰匙。我猜是在另一件上衣裡,或者在一個他也夠不著找不到的地方。”

“嗯,這麼說,”警官總結道,“事情就簡單了。他沒辦法寫下開槍人的姓名。所以他留下了這張牌——還把一半揉成團。”

“一點不錯。”埃勒里低聲說。

霍姆斯醫生抬起頭來;他的眼瞼發紅:“哦?他留下……”

“正是,醫生。順便問一句,我想澤維爾醫生是習慣用右手的吧?”

霍姆斯醫生茫然無語。

埃勒里嘆口氣:“噢,是的。這是我核對的第一件事。”

“你核對……?”老先生驚訝地說,“怎麼核對……?”

“有很多方法,”埃勒里倦怠地說,“像俗話說的:條條道路通羅馬。我檢查了他放在扶手椅上的衣服。他的煙頭和盛菸絲的袋子都在右手的口袋裡。我也摸了他的褲兜,右邊有些零七八碎的東西,而左邊是空的。”

“噢,他是習慣用右手的,右手用得多些,”霍姆斯醫生說。

“嗯,很好,很好。右手拿牌,牌角上的污漬,這都一致。”

“真了不起!可繞了一大圈又回到剛才的起點上——絲毫沒有進展。他用這張牌到底要指認誰呢?醫生,你有什麼想法,對這張黑桃六?”

仍在出神的霍姆斯醫生一驚:“我?不,不。我說不上來,真的,說不上來。”

警官向圖書室走去,打開了門。惠裡太太,澤維爾夫人,死者的弟弟——他們都留在原處。唯獨不見了福里斯特小姐。

“那位年輕女士在哪兒?”警官厲聲問。

惠裡太太嚇得打顫,澤維爾夫人像是什麼都沒聽見;她坐在一張搖椅上,前後不規則地擺動著。

馬克·澤維爾說:“她出去了。”

“去提醒卡羅夫人吧,我想,”警官怒聲說,“也好,讓她去。你們可不能走開,真要命!澤維爾,到這裡來,好嗎?”

男人慢慢離座,挺直身體,舒展一下雙肩,隨著警官進了書房。進來後,他盡量不往他死去的哥哥那邊看,用力嚥口水,目光也是左移右動。

“我們在這里幹的也算是格盡職守,”老先生把語氣放輕,“你一定要合作。霍姆斯醫生!”

英國人眨眨眼睛。

“你應該能夠證明我說的話。你知道的,在沃斯奎瓦的警長趕到之前,我們必須在此堅守,至於警長何時能到這可說不定。這期間警長已授權於我對重大犯罪展開調查,但卻無權埋葬死者屍體。那必須是在合法授權的驗證之後。你能理解吧?”

“你是說,”馬克·澤維爾粗嘎著嗓子說,“他——他就得這麼放著?上帝呀,人……”

霍姆斯醫生站起身來:“還好,”他聲調平穩地說,“我們——實驗室裡有一個冰箱。用於實驗的培養基有嚴格的溫度限制。我認為,”他不知怎麼說了,“我們——可以利用它。”

“好,”警官在年輕人的背上拍了一下,“你做得對,醫生。看不到屍體我想你們會感覺好些……來吧,搭把手,澤維爾;還有你,埃勒里。這得賣把子力氣。”

當大家從擠滿各種電器和玻璃試管的面積很大但形狀不規則的實驗室回到書房時,個個都面色蒼白氣喘吁籲。

這會兒太陽已升起老高,房間裡又熱又悶。埃勒里把每扇窗戶都打開。

警官再次打開通圖書室的門:“現在,”他嚴肅地說,“我們該干些真正的偵探工作了。我想,這項工作會順利進行的。我要求你們每個人都跟我上樓……”

他停住不說了。從房屋後面傳來金屬碰撞和人尖叫的聲音。其中就有僕人博恩斯那異常憤怒的叫聲,另外一個聲音顯得極度絕望,而且有些耳熟。

“見什麼鬼,”警官說話時感到一陣暈眩,“我以為沒人能……”

他手放在自己的左輪手槍槍柄上,箭步衝出書房,跑過走廊向發出怪聲的方向奔去。埃勒里緊隨其後,其餘的人也是一陣手忙腳亂,腳底下磕磕絆絆地跟上。

到了主走廊的交叉點,警官向右拐,直奔最後面那扇門,昨晚他和埃勒里進來時只朝這邊瞥了一眼。他推開門,手槍已經舉起來。

他們是在四壁貼著白瓷磚的一塵不染的廚房裡。在廚房的中央,在一片摔碎的盤子和變形的鍋盆中間,兩個男人扭做一團正打得不可開交。

一位是穿著工裝的瘦高老頭,雙目圓睜,嘴裡咒罵著,正用盡吃奶的力氣與對手撕打。

從博恩斯肩頭望過去,是那張長著一雙蛙眼的寬臉盤,既粗野又醜陋,奎因父子昨夜在山路上已經見過。

註釋:

註釋: