小鎮本身是很沉悶的;鎮子裡沒有多少東西,只有一家棉紡廠、一些工人住的兩間一幢的房子、幾株桃樹、一座有兩扇彩色玻璃窗的教堂,還有一條幾百碼長不成模樣的大街。每逢星期六,周圍農村的佃農進城來,閒聊天,做買賣,度過這一天。除開這時候,小鎮是寂寞的,憂鬱的,像是一處非常偏僻、與世隔絕的地方。最近的火車站在社會城,“靈”和“白車”公司的長途汽車都走叉瀑公路,公路離這裡有三英里。這兒的冬天短促而陰冷,夏日則是亮得耀眼,熱得發燙。

倘若你在八月的一個下午在大街上溜達,你會覺得非常無聊。鎮中心全鎮最大的一座建築物上,所有的門窗都釘上了木板,房屋向右傾斜得那麼厲害,彷彿每一分鐘都會坍塌。房子非常古老,它身上有一種古怪的、瘋瘋癲癲的氣氛,很叫人捉摸不透是怎麼回事,到後來你才恍然大悟,原來很久以前,前面門廊的右半邊和牆的一部分是漆過的——可是並沒有漆完,所以房子的一部分比另一部分顯得更暗、更臟一些。房子看上去完全荒廢了。然而,在二樓上有一扇窗子並沒有釘木板;有時候,在下午熱得最讓人受不了的時分,會有一隻手伸出來慢騰騰地打開百葉窗,會有一張臉探出來俯視小鎮。那是一張在噩夢中才會見到的可怖的、 模糊不清的臉——蒼白、辨別不清是男還是女,臉上那兩隻灰色的鬥雞眼挨得那麼近,好像是在長時間地交換秘密和憂傷的眼光。那張臉在窗口停留一個鐘點左右,百葉窗又重新關上,整條大街又再也見不到一個人影。在那樣的八月下午,你下了班真是沒什麼可干的;你還不如走到叉瀑公路去聽苦役隊唱歌呢。

可是,這個鎮上是有過一家咖啡館的。這座釘上木板的舊房子,在方圓若干英里之內也曾是頗不平常的。這裡擺過桌子,桌子上鋪了桌布,放著紙餐巾,電風扇前飄舞著彩色的紙帶。一到星期六晚上,更是熱鬧非凡。咖啡館的主人是愛密利亞依文斯小姐。可是使這家店興旺發達的卻是一個名叫李蒙表哥的駝子。另外, 還有一個人在這段咖啡館的故事裡扮演了一個角色——他是愛密利亞小姐的前夫,這個可怕的人物在監獄裡蹲了很久以後回到鎮上,把事情搞得一團糟,又一走了之。咖啡館早就關閉了,可是它還留存在人們的記憶裡。

這地方原先也不一向就是咖啡館。愛密利亞小姐從她父親手裡繼承了這所房子,那時候,這裡是一家主要經銷飼料、鳥類以及穀物、鼻煙這樣的土產的商店。愛密利亞小姐很有錢。除了這店鋪,她在三英里外的沼澤地裡還有一家釀酒廠,釀出來的酒在本縣要算首屈一指了。她是個黑黑的高大女人,骨骼和肌肉長得都像個男人。她頭髮剪得很短,平平地往後梳,那張太陽曬黑的臉上有一種嚴峻、粗獷的神情。即使如此,她還能算一個好看的女子,倘若不是她稍稍有點斜眼的話。追她的人本來也不見得會少,可是愛密利亞小姐根本不把異性的愛放在心上,她是個生性孤僻的人。她的婚姻在縣里是件奇聞——這次結婚既古怪,又讓人提心吊膽,僅僅維持了十天,使全鎮的人都莫名其妙,大吃一驚。除開這次結婚,愛密利亞一直是一個人過日子。她經常在沼澤地她的工棚里呆上一整夜,穿著工褲和長統雨靴,默默地看管蒸餾器底下的文火。

愛密利亞小姐靠了自己的一雙手,日子過得挺興旺。她做了大小香腸,拿到附近鎮子上去賣。在晴朗的秋日,她碾壓蘆粟做糖漿,她糖缸裡做出來的糖漿發暗金色,噴鼻香。她只花了兩個星期就在店後用磚蓋起了一間廁所。她木匠活也很拿得起來。惟獨與人,愛密利亞小姐不知怎樣相處。人,除非是喪失了意誌或是重病在身,否則你是不能把他們拿來在一夜之間變成有價值、可以賺錢的東西的。在愛密利亞小姐看來,人的唯一用途就是從他們身上榨取出錢來。在這方面她是成功的。她用莊稼和自己的不動產作抵押,借款買下一家鋸木廠,銀行里存款日漸增多——她成了方圓幾英里內最有錢的女人。她本來會像議員一樣富的,可是她有一個致命的弱點,那就是特別熱中於打官司和訴訟。為了一點點屁大的事,她會捲入到漫長而激烈的爭訟裡去。有人說,要是愛密利亞小姐在路上給石頭絆一下,她也會本能地四下看看,彷彿在找可以對簿公庭的人。除了打官司之外,她的日子過得很平靜,每一天都跟上一天差不多。只有那次為期十天的結婚算是一個例外。除開這件事,她的生活沒有什麼變化,一直到愛密利亞小姐三十歲的那個春天。

那是四月裡一個溫暖、安靜的夜晚,時間將近午夜。天上是沼澤地鳶尾花的那種藍色,月光清澈又明亮。那年春天莊稼長勢很好。過去幾個星期裡棉紡廠一直在加夜班。小河下游那座方方的磚砌的工廠裡亮著黃黃的燈光,傳來織布機輕輕的無休止的營營聲。在這樣的一個夜晚,你聽到遠處越過黑黝黝的田野,傳來一個去求愛的黑人的慢悠悠的歌聲,你會覺得蠻有意思。即使是安安靜靜地坐著,隨便撥弄一?吉他,或是獨自歇上一會兒,腦子裡啥也不想,你也會覺得蠻有滋味。

那天晚上,街上闃寂無人,不過愛密利亞小姐鋪子的燈光卻亮著,外面前廊上有五個人。其中之一是胖墩麥克非爾,這人是個工頭,有一張紫臉和一雙細氣的、紫紅色的手。坐在最高一級台階上的是兩個穿工褲的小伙子,那是芮內家那對雙胞胎——哥兒倆都又高又瘦,動作遲緩,頭髮泛白,綠眼睛老是似醒非醒。另一個人是亨利馬西,一個羞怯、膽小的人,舉止溫和,有點神經質,他坐在最低一級台階的邊緣上。愛密利亞小姐自己站著,靠著洞開的門的框上, 她那雙穿著大雨靴的腳交叉著,在耐心地解她撿來的一根繩子上的結子。他們好久都沒有開口說話了。

雙胞胎裡的一個一直在望著那條空蕩蕩的大路,他首先開口了。 “我看見有一個東西在走過來,”他說。

“是一隻走散的牛犢,”他兄弟說。

走過來的身影仍然太遠,看不清楚。月亮給路邊那溜開花的桃樹投下了朦朧、扭曲的影子。在空中,花香、春草甜美的氣息和近處礁湖散發出的暖洋洋、酸溜溜的氣味,混雜在一起。

“不,那是誰家的小孩,”胖墩麥克非爾說。

愛密利亞默不作聲地瞅著路上。她撂下繩子,用她那棕色的大骨節的手撫弄工褲的背帶。她皺著眉頭,一綹黑頭髮披落在腦門上。他們等待的時候,路上誰家的狗發狂般嘶啞地吠叫起來,直到有人從屋子裡喊了幾聲,止住了它。五個人直到那身影靠近,走進門廊附近的黃光圈,才看清那是什麼。

那是個陌生人,陌生人在這樣的時辰徒步走進鎮子,這可不是件尋常的事。再說,那人是個駝子,頂多不過四英尺高,穿著一件只蓋到膝頭的破舊襤褸的外衣。

他那雙細細的羅圈腿似乎都難以支撐住他的大雞胸和肩膀後面那隻大駝峰。他腦袋也特別大,上面是一雙深陷的藍眼睛和一張薄薄的小嘴。他的臉既鬆軟又顯得很粗魯——此刻,他那張蒼白的臉由於撲滿了塵土變得黃蠟蠟的,眼底下有淺紫色的陰影。他拎著一隻用繩子捆起來的歪歪扭扭的舊提箱。

“晚上好,”那羅鍋說,他上氣不接下氣。

愛密利亞小姐和前廊上那幾個男人既不打招呼,也不開口。他們僅僅是瞅著他。

“我在找一位愛密利亞依文斯小姐。”

愛密利亞小姐把頭髮從前額上抹回去,抬起下巴。 “怎麼回事?”

“因為她是我的親戚,”羅鍋回答。

雙胞胎和胖墩麥克非爾抬起頭來瞧著愛密利亞小姐。

“我就是,”她說。 “你說'親戚',指的是什麼?”

“那是因為……”那羅鍋開始說了。他顯得忸怩不安,彷彿都快哭出來了。他把提箱擱在最低一級台階上,手卻沒有從把手上鬆開。 “我媽叫芬尼傑蘇潑,她老家就在奇霍。大約三十年前她第一回出嫁的時候離開了奇霍。我記得她說起過,她有個叫瑪莎的同父異母姐妹。今兒個在奇霍,人家告訴我那就是您的母親。”

愛密利亞小姐聽著,腦袋稍稍歪向一邊。她一向是一個人吃星期天的晚餐,從來沒有一大幫親戚在她家裡進進出出,她可算是六親不認。她倒是有過一個姑奶奶,在奇霍開了家馬車行,可是這老太太已經死了。除此以外,只有一個姨表姐妹住在二十英里外的一個鎮上,可是此人與愛密利亞小姐關係不好,偶爾面對面碰上,彼此都要往路邊啐一口痰。不止一次,有人想方設法要和愛密利亞小姐攀上些曲裡拐彎的親戚關係,然而都是枉費心機。

那羅鍋背起一部又臭又長的家譜來,提到一些彷彿離題十萬八千里的人名地名,都是前廊那些聽眾聞所未聞的。 “這樣一來,芬尼和瑪莎傑蘇潑就成了同父異母姐妹。而我又是芬尼第三個丈夫的兒子。因此上你和我就算是……”他彎下身去解提箱上的繩子。那兩隻手像鳥爪,在不住地顫抖。箱子裡裝滿了各種各樣的破爛——破舊不堪的衣服和古里古怪的廢物,有點像縫紉機的零件,或是什麼同樣毫無用處的東西。羅鍋在裡面掏了半天,找出來一張舊相片。 “這是一張我媽媽和她的同父異母姐妹的合影。”

愛密利亞小姐沒有開腔。她把下顎從這一側移到那一側。你從她臉上可以看出她在想什麼。胖墩麥克非爾接過相片,湊到燈光底下去瞧。相片上是兩個兩三歲的蒼白、乾癟的小孩。兩張臉僅僅是兩個模糊不清的白團團,你說它是從哪一家的照相本上撕下來的都成。

胖墩麥克非爾把相片遞了回去,沒有表態。 “你從哪兒來?”他問。

那羅鍋的聲音遲遲疑疑的。 “我是在到處轉悠呢。”

愛密利亞小姐仍然沒有開口。她僅僅是靠在門邊上,低下頭去看看羅鍋。亨利馬西神經質地眨巴著眼,兩隻手搓來搓去。接著他一聲不吭地離開最低一級台階,走了。他是個軟心腸的人,小羅鍋的處境很使他同情,因此他不想等在這兒親眼目睹愛密利亞小姐把新來的人從她產業上趕出去,從鎮上趕出去。小羅鍋站著,提箱在最低一級台階上敞著口;他吸了吸鼻子,他的嘴囁動著。也許他開始感到自己的處境不妙了吧。也許他明白作為一個陌生人,提了一箱子破爛到鎮上來和愛密利亞小姐攀親戚是件多麼不妙的事了吧。總之,他一屁股坐在台階上,突然間號啕大哭起來。

一個素不相識的小羅鍋半夜時分走到店前來,然後又坐下來哭,這可不是一件尋常的事。愛密利亞小姐把前額上那綹頭髮往後一抹,那幾個男人不安地對看一眼。整個鎮子一點聲音也沒有。

最後,雙胞胎裡的一個說道:“他要不是真正的莫里斯範因斯坦,那才怪哩。”

每個人都點點頭,表示同意,因為這是一個含有特殊意義的說法。可是羅鍋哭得更響了,因為他不知道他們說的是什麼。莫里斯範因斯坦是多年前住在鎮上的一個人。其實他只不過是個動作迅速、蹦蹦跳跳的小猶太人,他每天都吃發得很鬆的麵包和罐頭鮭魚,你只要一說是他殺了基督,他就要哭。後來他碰到了一件倒霉的事,搬到社會城去了。可是自此以後,只要有人缺少男子氣概,哭哭啼啼,人們就說他是莫里斯範因斯坦。

“唔,他很苦惱,”矮胖子麥克非爾說。 “這總有個什麼原因。”

愛密利亞小姐邁了兩下她那遲緩、笨拙的步子,跨過前廊,下了台階,站在那裡若有所思地端詳那陌生人。她小心翼翼地伸出一根長長的、棕黃色的食指,去戳戳他背上的駝峰。羅鍋仍然在哭,可是已經安靜些了。夜晚很寂靜,月亮的光輝依舊很柔和,很明澈——天氣有點轉涼。這時候愛密利亞小姐做了一件希罕的事;她從後褲兜掏出一隻瓶子,用掌心把瓶蓋擰開,遞給羅鍋讓他喝。愛密利亞小姐是不輕易賒酒給人的,在她來說,即使請人白喝一滴酒也幾乎是件史無前例的事。

“喝吧,”她說,“能讓你開胃的。”

羅鍋停止了啜泣,把嘴巴周圍的淚水舔乾淨,照別人的吩咐做了。他喝完後,愛密利亞小姐慢慢地啜飲了一口,用這口酒暖暖她的嘴,漱漱口,然後吐掉。接著她也喝起酒來。雙胞胎和工頭有自己花錢買來的酒。

“這酒真醇,”胖墩麥克非爾說。 “愛密利亞小姐,你釀酒還從來沒釀壞過。”

那天晚上他們喝酒(兩大瓶威士忌)這件事很重要。否則,很難想像以後會發生什麼事。也許沒有這點酒就壓根兒不會有咖啡館。愛密利亞小姐的酒確有特色。它很清冽,嘗在舌頭上味兒很衝,下了肚後勁又很大。但事情還不僅是這樣。大家知道,用檸檬汁在白紙上寫字是看不出來的。可是如果把紙拿到火上去烤一烤,棕色的字就會顯出來,意思也就一清二楚了。請你設想威士忌是火,而寫的字就是人們隱藏在自己靈魂深處的思想——這樣,你就會明白愛密利亞小姐的酒意味著什麼了。過去忽略了的事情,蟄伏在頭腦一個陰暗的角落裡的想法,都突然被認識,被理解了。一個從來只想到紡紗機、飯盒、床,然後又是紡紗機的紡織工人,——這樣的一個人說不定某個星期天喝了幾杯酒,見到了沼澤地裡的一朵百合花。也許他會把花捏在手裡,細細觀察這纖細的金黃色的酒杯形狀的花朵,他心中沒準突然會升起一種像痛楚一樣刺人的甜美的感覺。一個織布工人也許會突然抬起頭來,生平第一次看到一月午夜天空中那種寒冽、神奇的光輝,於是一種察覺自己何等渺小的深深的恐懼會突然使他的心臟暫時停止跳動。一個人喝了愛密利亞小姐的酒以後就會出現這樣的情況。他也許會感到痛苦,也許是快樂得癱瘓了一般——可是這樣的經驗能顯示出真理;他使自己的靈魂溫暖起來,見到了隱藏在那裡的信息。

他們一直喝到半夜過後,這時,月亮躲進了雲堆,夜晚因此變得又冷又黑。那羅鍋仍然坐在最低一級台階上,身子可憐巴巴地朝前傴著,額頭靠在膝蓋上。愛密利亞小姐站著,兩手插在褲兜里,一隻腳支在第二級台階上。她好久沒有出聲了。她那副表情在稍稍有點斜眼的人的臉上常常可以見到,他們在沉思的時候,臉上總是既顯得非常聰明又顯得非常瘋狂。最後,她說話了:“我不知道你名字叫什麼。”

“我叫李蒙威里斯,”那羅鍋說。

“好,你進屋去吧,”她說。 “爐子上還有些剩飯,你可以吃。”

愛密利亞一生中,撇開打算作弄人家、想敲人竹槓的那些回不算,請人吃飯的次數真是屈指可數。因此,前廊上那幾個人都覺得不大對頭。事後,他們互相嘀咕說,她那天下午準是在沼澤那邊喝酒來著。總之,她離開了前廊,胖墩麥克非爾和雙胞胎也動身回家了。她插上前門,向四周掃了一眼,看看她的貨物是否都完好無缺。接著她走進廚房,那是在店舖的盡裡頭。羅鍋尾隨著她,拽著他那隻手提箱,一面吸鼻子在嗅氣味,一面用他臟外套的袖口擦鼻子。

“坐下,”愛密利亞小姐說,“我把飯菜熱一熱。”

他們那天晚上一起吃的那頓飯頗為豐富。愛密利亞小姐有錢,在吃喝上頭從不虧待自己。吃的東西里有炸子雞(胸脯肉讓羅鍋挑到自己盆子裡去了),有山藥泥、肉捲拌青菜,還有淡金色的熱甜薯。愛密利亞小姐吃得很慢,胃口好得像個莊稼人。她吃的時候雙肘支撐在桌子上,頭低俯在盆子上,雙膝分得很開,腳抵在椅子的橫檔上。那羅鍋呢,他狼吞虎咽,好像幾個月都沒聞到食物的香味了。吃飯時,一滴淚從他骯髒的臉頰上慢慢地滑下來——那隻不過是剛才殘餘的一小滴眼淚,並沒有什麼特別的意義。桌子上的燈擦得很乾淨,燈芯邊上發出一圈藍光,在廚房裡投射出一片歡樂的光亮。愛密利亞小姐吃完晚餐,用一片鬆軟的麵包把盆子擦得乾乾淨淨,然後把自製的澄澈、噴香的糖漿澆在上面。羅鍋也照辦,不過他更講究,居然還要換一隻乾淨的盆子。愛密利亞小姐吃完後,把椅子往後一翹,把右拳握緊,用左手去摸摸她右臂乾淨的藍布襯衫下堅硬的肌肉——這已經成為她每頓飯後不自覺的習慣動作了。接著她從桌子上拿起燈,腦袋朝樓梯那邊點點,示意羅鍋跟她上樓。

店鋪樓上有三間房間,愛密利亞小姐從生下來就住在這裡——兩間臥室,當中是一間大客廳。很少有人參觀過這些房間,但是大家知道這裡陳設很講究,打掃得非常乾淨。可是如今愛密利亞小姐卻把不知哪裡鑽出來的一個骯髒的小羅鍋帶上了樓。愛密利亞小姐每回跨兩級,走得很慢,燈舉得高高的。那羅鍋在她身後挨得那麼緊,搖曳的燈光在樓梯牆上投出來的他們倆影子都並成扭曲的一大團了。不久,店面二樓上的窗子也跟全城一樣,是一片漆黑了。

翌晨,天氣晴朗,溫暖的紫紅朝霞裡摻雜著幾抹玫瑰色的光輝。小鎮四郊的田野裡,土畦是新翻耕過的。一大早,佃農們就在栽種墨綠色的煙草的嫩苗。鄉野的烏鴉貼緊地面飛翔,在田疇上投下了飛掠的藍色陰影。在鎮上,人們很早就提著飯盒去上班,紡織廠的窗戶在太陽下閃爍出耀眼的金光。空氣清新,桃樹上花枝招展,像三月的雲彩一樣輕盈。

愛密利亞小姐像往常一樣,天一亮就下樓來了。她在水泵那裡衝了沖頭,很快就開始乾活了。小晌午時分,她給騾子備上鞍,騎了它去看看自己的地,地裡種的是棉花,就在叉瀑公路附近。到中午時刻,不消說,每一個人都聽說了小羅鍋半夜到店裡來的事了。可是人們都還沒有見到他。很快,天氣變得十分悶熱,天空裡是一片濃豔的、晌午時分的蔚藍色。仍然誰也沒看見這個陌生的客人露面。有幾個人記得愛密利亞小姐的媽媽是有一個同父異母姐妹的——可是她到底是死了還是和一個煙草工人私奔了呢,這上頭意見便有些分歧,至於那羅鍋聲稱自己是愛密利亞小姐的親戚,每一個人都認為那是胡說八道。鎮上的人都知道愛密利亞小姐的為人,認為她餵飽羅鍋以後準已把他攆出家門。可是快到黃昏,天空重新泛白,工廠也下了班時,一個婦女聲稱她看到有一張奇形怪狀的臉從店鋪樓上房間的窗戶裡探出來。愛密利亞小姐自己一句話也沒說。她在店裡照顧了一陣,和一個農民為一張犁鏵討價還價了一個鐘點,補了幾隻雞籠,太陽快下山時鎖上門上樓到自己房間裡去了。這就使全鎮的人摸不著頭腦,議論紛紛。

下一天,愛密利亞小姐沒有開店營業,而是鎖上了門呆在屋子裡,誰也不見。謠言就是從這一天起開始流傳的——這謠言真可怕,全鎮和四鄉的人都給嚇呆了。謠言最先是從一個叫梅里芮恩的織布工人那里傳出來的。這是個說話沒分量的人——臉色灰黃,行動蹣跚,嘴裡連一顆牙都不剩了。他身上有三天發一次的瘧疾,這就是說他三天就要發一次燒。所以,有兩天他呆頭呆腦、脾氣乖戾,可是到了第三天他活躍起來了。有時候他會想出一些怪念頭來,絕大部分都是莫名其妙的。就是在梅里芮恩發燒的一天裡,他突然轉過身來說:

“我知道愛密利亞小姐幹出啥事來了。她為了箱子裡的東西謀殺了那個人。”

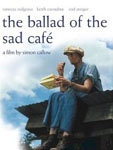

傷心咖啡館之歌

卡森·麦卡勒斯

外國小說

類別- 1970-01-01發表

-

49424

完全的

© www.hixbook.com

按“左鍵←”返回上一章節; 按“右鍵→”進入下一章節; 按“空格鍵”向下滾動。