1945年8月10日,重慶的天氣酷熱而鬱悶,無線電波傳來驚人的消息,日本昭和天皇宣布:願意接受盟國《波茨坦公告》,無條件投降。

無論霧都山城,還是上海十里洋場,都陷入不夜的狂歡之中。那一刻,查良鏞正在湘西的農場,未能加入狂歡的人流。在他的家鄉海寧,8月11日清晨,重慶中央電台一遍又一遍地廣播日本政府的請降書已送達盟國的消息。當天,海寧縣政府把這一消息佈告全縣民眾,還印發了各種小型宣傳品。下午,國民黨縣政府進駐縣城,袁花區署同時進駐袁花鎮上辦公。 8月15日,日本正式宣布無條件投降,飽受八年戰爭蹂躪,犧牲了無以數計的生命、財產的海寧,全縣城鄉和整個中國一起陷入歡騰之中。

姍姍來遲的勝利消息也抵達了偏僻的湘西。由於農場主一再挽留,直到1946年初夏查良鏞才返回久別的家園。八年抗戰,他從初中到大學一直漂泊異鄉,無家可歸,飽受離亂之苦,併兩次嚐到失學的滋味。戰爭使他永遠失去了母親,中陳家洛回到海寧時的感受,寄託了他對母親深入骨髓的思念——

他離家十年,此番重來,見景色依舊,自己幼時在上嬉遊的城牆也毫無變動,青草沙石,似乎都是昔日所曾撫弄。

……坐在海塘上望海。回憶兒時母親多次攜了他的手在此觀潮,眼眶又不禁濕潤起來。在回疆十年,每日所見盡是無垠黃沙,此刻重見海波,心胸爽朗,披襟當風,望著大海,兒時舊事,一一湧上心來。眼見天色漸黑,海中白色泡沫都變成模糊一片,將馬匹系上海塘柳樹,向城西北自己家裡奔去。

日本人終於投降了,歷經戰火蹂躪的大地又恢復了往日的寧靜。他的家發生了很大的變化,昔年的丫鬟顧秀英(月雲)成了他的繼母。

顧秀英11歲那年押給查家,剛來時服侍查良鏞的祖母,長得又黃又瘦,幾年後出落得水靈靈的。她生性溫和誠實,又機靈,與幼年的查良鏞很親近,常帶他到湖邊看白鵝,捉蝴蝶,一起在小路上快樂地奔跑,有時也背著他去上學。他小學畢業前,顧秀英已二十多歲,被母親領回,去上海做了女傭,所以查家最初逃難時她沒有跟著過錢塘江。 “徐祿病亡滿三年,查樞卿續弦,小他十七歲的顧秀英便做了他的新妻子,擔當起撫育幼子的責任。後來,她先後生了良鉞、良楠、良斌、良根四子和良琪、良珉二女。”

中陳家洛從小由母親的贈嫁丫鬟瑞芳撫育帶大,“直到十五歲,是下人中最親近之人”。 “……陳家洛十五歲離家,十年之後,相貌神情均已大變……瑞芳神誌漸定,依稀在他臉上看到了三官那淘氣孩子的容貌,突伸雙臂抱住了他,放聲哭了出來。”這依稀就是查良鏞和顧秀英重逢時的情景。

在家鄉小住了不到半個月,與父親、兄弟姐妹一起享受了短暫的團聚時光,正趕上弟弟們放暑假,查良鏞常常帶著兩個弟弟去游泳。小弟弟良鈺不會水,他就讓良鈺趴在他背上,背著良鈺遊。在弟弟眼中,他游泳的動作非常好看,他們都很佩服他。他還帶他們去看海寧潮。他弟弟說,他們家那時有三間書房,裡面大都是線裝書。書房裡的書他大都“翻”過,每天晚上等兩個纏著他講故事的弟弟睡著後,他就鑽進書房去看書。

回鄉途中,查良鏞在上海的西書店裡驚喜地買到英國歷史學家湯因比的英文巨著《歷史研究》,當時《歷史研究》還沒有出齊,他買的是前幾卷的節本。他廢寢忘食地讀了四分之一,“頓時猶如進入了一個從來沒有聽見過、見到過的瑰麗世界,料想劉姥姥初進大觀園所見所聞亦不過如是”。 “想不到世界上竟有這樣的學問,這樣的見解。湯恩比根據豐富的史實得出結論:世界上各個文明之所以能存在,進而興旺發達,都是由於遇到了重大的挑戰而能成功應付。”他非常信服,越是讀下去,他心中的一個念頭越是強烈:“我如能受湯恩比(即湯因比)博士之教,做他的學生,此後一生即使貧困潦倒、顛沛困苦,甚至最後在街頭倒斃,無人收屍,那也是幸福的一生。”

當時,比他小十三歲的查良鈺正在袁花鎮龍頭閣小學讀四年級——

小阿哥給家裡來信,說要回鄉探親,要回來住一段日子,然後再離家出外謀職,接到小阿哥的信後,全家人都非常高興,每天都念叨著他的歸期。

幾年沒見,小阿哥歸家後給我的第一印像是衣著簡樸,穿的是一件普普通通的長衫;一直面帶笑容,對來家探望的人很客氣,但話不多。 ……家有空房子他不住,非要同我和三哥住在一起。那時,他見了外人講話很慢,還有些口吃。但同我們在一起卻全然變了樣兒。每天晚上,小阿哥都給我們講故事。他的故事都是現編現講,可編得天衣無縫,講得引人入勝,常常是講到興頭上,一下子跳起來站在床上,連比畫帶模仿,手舞足蹈,有意思極了。

小阿哥在家裡住了近半個月的時間,我和三哥纏著他講了近半個月的故事。那段日子,是我記事以來最開心、最難忘的,至今回憶起來,我覺得像是在眼前一樣。小阿哥要走了。上次走後,四年多才見面,這次一走,不知何時才能再見到小阿哥。我心裡非常難過,站在他面前一個勁兒抹眼淚。小阿哥把我摟進懷裡:“小毛弟,好好讀書,小阿哥會常回來看你的!”

《東南日報》前身為《杭州民國日報》,初創於1927年3月12日,本是國民黨浙江省黨部的機關報,後經過體制革新,成立董事會、監事會,成為公私合營的報紙。 1934年4月16日改名《東南日報》,雖不能完全擺脫黨報的色彩,卻以“民間報”自許,在善於經營的社長胡健中手裡成為一張有影響的報紙。 1937年2月1日,《東南日報》新大樓在杭州眾安橋落成,巍巍五層樓,是當年杭州著名的建築。當年11月中旬,杭州淪陷前夕,《東南日報》被迫西遷金華繼續出版。 1942年5月金華淪陷前,分兩路後撤,一路撤到浙南,先後在麗水、雲和出版;另一路輾轉到了福建南平,創辦“南平版”。

日本投降,《東南日報》分兩路復員,“雲和版”回杭州繼續出版,“南平版”遷到上海,作為總社,胡健中親自主持,陳向平主編“長春”副刊。杭州本是《東南日報》的發源地,這時卻成了分社。查良鏞在金華版和南平版發表過三篇文章,得到陳向平的賞識。

正是陳向平向杭州《東南日報》總編輯汪遠涵推薦了查良鏞。汪是浙江溫州人,禿頂、圓臉,戴一副深度近視眼鏡,畢業於復旦大學,1939年在金華和陳向平一同進《東南日報》,從編輯到編輯主任,一路做到總編輯。

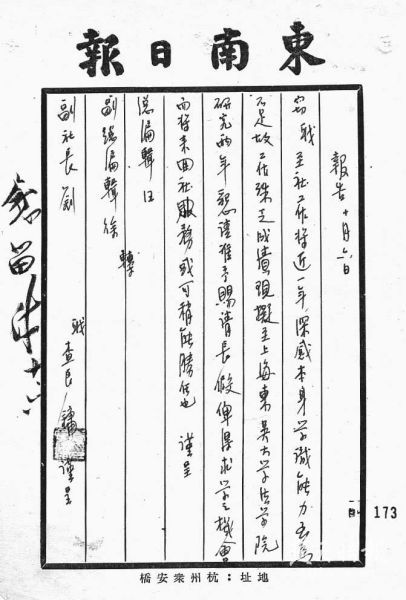

1946年11月20日,查良鏞正式進入杭州眾安橋的東南日報社,說是外勤記者,實際上是負責收聽英語的國際新聞廣播,翻譯、編寫國際新聞稿。為了直接收聽和翻譯“美國之音”和英國廣播公司的消息,報館本來安排一位陳先生擔任這個工作,但他不能勝任。正好上海總社介紹查良鏞來杭,同時報館另外請了黃懷仁,故由他二人專事翻譯工作。汪遠涵記得,查良鏞初來編輯部,報館聽說他的英語水平相當高,就請他負責收聽外國電台如“美國之音”、英國廣播公司的英語廣播,擇其可用的譯出來,偶爾也會選一些英文報上的短文請他移譯備用。他一接手馬上動筆譯好交卷,給汪良好的印象。

初入《東南日報》的查良鏞

那時報館沒有必要的錄音設備,國際新聞稿完全依靠直接收聽並翻譯。在查良鏞之後(1948年)也在《東南日報》做過同一工作的鍾沛璋記得,“報社有間收音室,裡面有一架質量很好的收音機,報社設有專人每天晚上收聽國外電台的外語廣播,作為報紙的新聞來源之一”。一般查良鏞都是晚上八點開始一天的工作,一邊收聽英語廣播,一邊將重要的關鍵詞記下來,然後,憑著記憶將收聽到的新聞翻譯成漢語。同學余兆文來杭州,聽說他的工作是收聽英語廣播並將之譯成中文,感到很吃驚:“外國電台廣播,說話那麼快,又只是說一遍,無法核對,能聽懂,就已經不錯了,你怎麼還能逐字逐句把它們直譯下來?”他解釋說:“一般說來,每段時間,國際上也只有那麼幾件大事,又多是有來龍去脈的,有連續性。必要時,寫下有關的時間、地點、人名、數字,再注意聽聽有什麼新的發展,總是八九不離十,不會有太大差錯。”國際新聞版幾乎天天有“本報×日收紐約(或倫敦、華盛頓等地)廣播”的消息。他的英語基礎比較紮實,中文底子也過硬,記憶力又好,不僅很快適應了這份工作,而且得到同事和上司的好評。

查良鏞在《卅三劍客圖》中回憶,初人新聞界時曾寫過一篇六七千字的長文《願》,以真名發表在副刊“筆壘”上,就是將中外文學作品中的願做意中人親近物品的情詩收集在一起,其中提到英國詩人雪萊、濟慈、羅塞蒂等人的詩句。 “少年時的文字早已散失,但此時憶及,心中仍有西子湖畔春風駘蕩、醉人如酒之樂。”

汪遠涵記得他還編過一個副刊“咪咪博士答客問”,在多年的音信隔絕之後,1988年,他給汪寫信,重提舊事:“承不以淺薄見棄,遽授以編輯一版幽默副刊,我以咪咪博士之筆名與讀者嘻嘻哈哈。相隔四十年,往事仍如在目前。”

其實,“咪咪博士答客問”只是“東南周末”副刊的一個專欄,從1947年4月12日起,每逢星期六刊出,第一次刊出署名“宜”,就是查良鏞的小名“宜官”,以後一直署名“鏞”。這是個遊戲性質的幽默專欄,比如問:世界最大的水力是什麼?答案是:女人的眼淚。問:中國的民族性和西洋的民族性有何不同?答:中國人吃豬肉,故性懶,似豬;西洋人吃牛肉,故性蠻,似牛。有人問春日和夏日形狀有何分別?他答:春日是“高”的,夏日是“長”的,有詩為證,白居易的詩“春宵苦短日高起”,唐文宗李昂的詩“人皆苦炎熱,我愛夏日長”。

“東南風”副刊到1947年3月29日出到232期後,推出“東南周末”,“咪咪博士答客問”專欄在7月19日之後沒有持續下去,查良鏞繼續在“東南風”副刊上寫《咪咪錄》,篇幅很小,每期幾則,署名“鏞”,9月28日刊出的《閒話蟋蟀》署名“庸”,很可能也是他的文字。 10月2日他的《咪咪錄》第十九則刊出,有人講故事,他認識一個人知道自己的死期,還知道如何死法,死在哪裡,及準確時刻,結果完全相同。大家都不相信,其中一人間:“他怎麼會知道的呢?”“法官告訴他的。”

汪遠涵一開始就非常喜歡這個年輕人,認為他行文流利,下筆似不假思索,雖然他在《東南日報》工作時間不長,“大約僅一年多光景,可是和我卻有緣分”。他們曾同在杭州天香樓喝陳年花雕,以鰣魚佐酒,所以四十年後查良鏞給汪的信中說:“記得吾公喜食鰣魚,鰣魚初上市時,輒先嚐鮮。現在香港食此魚時,每每憶及。”在他眼中,汪是個好好先生,謙和平易。 1993年他說到自己懷念的新聞人,其中就有汪遠涵。

《東南日報》曾是戰時東南的新聞堡壘,戰後在全國地方報紙中還是首屈一指,雖然白報紙的供應極為緊張,但報紙的經營狀況尚佳,每月的稿費支出就達兩千五百萬左右,報社同人的待遇也比他報優厚,一個普通編輯的月薪有二三百萬。

眾安橋的報社大廈五樓除了作為大禮堂、員工俱樂部外,還對外放映電影。查良鏞工作之餘可以看電影,或出去聽聽評書、彈詞。女高音歌唱家蔣英1946年從上海到杭州,杭州筧橋空軍軍官學校有一班畢業生舉行畢業禮,胡姓的教育長邀她在晚會上表演獨唱,查良鏞也去觀看。蔣英在歐洲的比利時、法國、瑞士、德國等國學習過音樂,在瑞士的“魯辰”萬國音樂年會上得過女高音比賽第一名。那晚她唱了很多歌,有《曼儂·列斯科》等歌劇中的曲子。 “她的歌唱音量很大,一發音聲震屋瓦,完全是在歌劇院中唱大歌劇的派頭,這在我國女高音中確是極為少有的。”蔣英是蔣百里的三女兒,算起來是查良鏞的表姐。當時國民黨的許多軍官都是蔣百里的學生,他在空軍軍官學校就听到許多高級軍官叫她為“師妹”,後來她嫁給了物理學家錢學森。他說,“不是捧自己親戚的場,我覺得她的歌聲實在精彩之極”。

查良鏞在《東南日報》工作不到一年,時局發生重大變化,內戰全面爆發,前方戰場上炮火連天,只是戰火還沒有燒到國民黨統治的心臟地區寧、滬、杭。被譽為人間天堂的杭州依然夜夜笙歌,西湖上畫船如梭、遊人如織,達官貴人醉生夢死,美麗的西湖邊到處是他們休閒的別墅,“山外青山樓外樓,西湖歌舞幾時休”的詩句一次次穿越王朝更迭、世變循環。

“東南形勝,三吳都會,錢塘自古繁華”,柳永的《望海潮》詞是查良鏞從小就熟悉的。西子湖畔的湖光山色、文化古蹟處處吸引著他,許多廟宇、亭子、茶樓都留下了他的足跡。岳飛是他敬慕的人,嶽廟是他少時常遊之地,看到同學們在秦檜的鐵像上撒尿,他也想跟著這樣做解恨,只是大人聲稱行為太不文雅而加以阻止。

——

杭州貢院有一副清代學者阮元撰的對聯:“下筆千言,正槐子黃時,桂花香里,出門一笑,看西湖月滿,東海潮來。”查良鏞小時候就會背,“每次學校大考或升學考試,緊張一番而交卷出場時,心頭輕鬆之餘總會想到它”。

多年後查良鏞還記得月下老人祠那副令人難忘的對聯:“願天下有情人,都成為眷屬;是前生注定事,莫錯過姻緣。”上聯原出《續西廂》,金聖嘆批《續西廂》從頭罵到底,只對最後這兩句讚賞備至。月下老人祠號稱“司天下男女姻緣的廟宇”,在西子湖邊,雷峰塔下,白雲庵旁。祠堂極小,卻是風雅之士與情侶們必到之處,戰時被炮火夷為平地,戰後雖然重建,“情調已與以前大不相同”。他說:

月下老人的故事流傳全國,然而除了杭州之外,其他地方很少聽見有這位“天下婚姻總管理處處長”的廟堂,那倒是很奇怪的。

以前,常常可以見到一對對臉紅紅的情侶們,儘管穿了西裝旗袍,都會在祠堂中虔誠地拜倒,求一張簽,瞧瞧兩人的愛情能不能永遠美滿。

他最感興趣的是月下老人祠的簽詞,為全國任何廟宇所不及,不但風雅,而且幽默,全部集自經書和著名的詩文。據說99條簽詞中有55條是清代大學者俞曲園所集,其他44條也是其門人所增。他小時即在家中見過有一個抄本,不知是哪一位伯伯抄來的。時隔多年,他還能背出其中許多簽詞。

從到,再到,金庸一再夢迴杭州,以親切的筆觸,勾勒出西湖的美麗神韻——

陳家洛滿飲一杯,長嘯數聲,見皓月斜照,在湖中殘荷菱葉間映成片片碎影,驀地一驚……陳家洛遠望眾人去遠,跳上一艘小船,木槳撥動,小船在明澄如鏡的湖面上輕輕滑了過去。船到湖心,收起木槳,呆望月亮,不禁流下淚來。原來次日八月十八是他生母徐氏的生辰。他離家十年,重回江南,母親卻已亡故,想起慈容笑貌,從此人鬼殊途,不由得悲從中來。適才聽徐天宏一說日子,已自忍耐不住,此刻眾人已去,忍不住放聲慟哭。

這正是金庸的身世,他筆下陳家洛的母親和他母親一樣姓徐,不是簡單的巧合,而是他刻骨銘心的人生體驗,西湖也是小時候母親帶他來過的地方。

陳家洛也帶了心硯到湖上散心,在蘇堤白堤漫步一會,獨坐第一橋上,望湖山深處,但見竹木陰森,蒼翠重疊,不雨而潤,不煙而暈,山峰秀麗,挺拔雲表,心想:“袁中郎初見西湖,比作是曹植初會洛神,說道:'山色如娥,花光如頰,溫風如酒,波紋如綾,才一舉頭,已不覺目酣神醉。'不錯,果然是令人目酣神醉!”他幼時曾來西湖數次,其時未解景色之美,今日重至,才領略到這山容水意,花態柳情。 ……

三潭印月是西湖中的三座小石墩,浮在湖水之上,中秋之夜,杭人習俗以五色彩紙將潭上小孔蒙住。此時中秋剛過,彩紙尚在,月光從墩孔中穿出,倒映湖中,繽紛奇麗。月光映潭,分塔為三,空明朗碧,宛似湖下別有一湖。只見一個灰色人影如飛鳥般在湖面上掠過,劍光閃動,與湖中彩影交相輝映。

他以瑰麗的筆觸鋪陳了乾隆與紅花會在西湖的相會:

五艘船向湖心劃去,只見湖中燈火輝煌,滿湖遊船上都點了燈,有如滿天繁星。再劃近時,絲竹簫管之聲,不住在水面上飄來。

……

數百艘小船前後左右擁衛,船上燈籠點點火光,天上一輪皓月,都倒映在湖水之中,湖水深綠,有若碧玉。

的斷橋、荷花,的六和塔下、垂柳扁舟,的孤山“梅莊”,“遍地都是梅樹,老幹橫斜,枝葉茂密,想像初春梅花盛開之日,香雪如海,定然觀賞不盡”。淡淡幾筆,卻勝於無數筆墨。這是金庸熟悉的景緻,是他夢中的西湖,是他記憶中戶戶垂楊、處處笙歌的杭州。西湖邊的楊柳桃花,一株間著一株,一到春天,紅的桃花,綠的楊柳,黑色的燕子在柳枝底下穿來穿去。中的這番想像來自他對西湖的記憶。

多年後,金庸在香港看了電影,如此評論“十八相送”那一段:“那是春天,漫山遍野的青草,一路上桃花夾著楊柳,暖暖的風中全是花的氣息,即使是慢慢地走,也終於走到了錢塘江邊。”

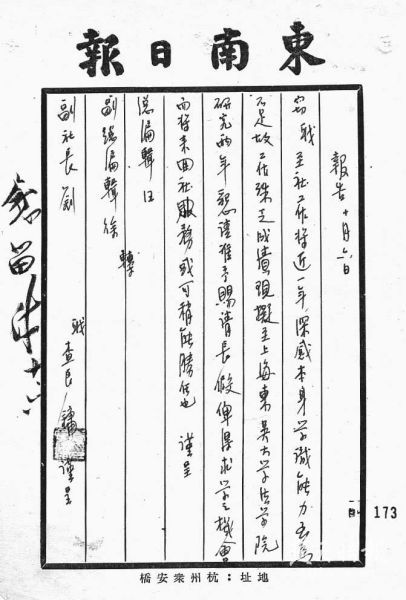

1947年10月6日,查良鏞遞交了一份要求請長假的報告:

報告寫給汪遠涵和副總編輯徐世衡,並轉劉湘女。當天,汪批示慰留。其實,這是查良鏞的一份辭職報告。汪記得,他是1947年下半年辭職離開《東南日報》的,離開杭州前夕,還以一本英文娛樂書相贈。

在任上海市法院院長、東吳大學法學院兼職教授的堂兄查良鑑幫助下,查良鏞以中央政治學校外交系的學歷,插班進入東吳大學法學院攻讀國際法專業。

金庸《東南日報》辭職報告

此時,上海《大公報》招聘電訊翻譯,查良鏞已應考並被錄取了。同時,他因投稿關係被《時與潮》半月刊總編輯鄧蓮溪看中,鄧請他做編輯,屬於兼職性質。當年他在重慶就熟悉這本關心國際時政的期刊,還模仿它的路數自辦過《太平洋雜誌》。隨著抗戰勝利的接收大潮,《時與潮》也告別霧都,來到上海。

這位嚮往周遊列國,多年來做著外交官之夢的青年對國際局勢有著更多的關注,加上在杭州《東南日報》的工作關係,他對國際時事的感覺非常敏銳。他經常會翻譯一些文章,1947年2月1日出版的《時與潮》半月刊,刊有他的譯作《蘇聯也能製造原子彈》,署名“查良鏞譯”。 3月16日那期有他翻譯的《美國的通貨膨脹與物價管制》。 5月1日有他譯的《馬來亞的民族主義》。 10月1日出版的《時與潮》半月刊是聯合國問題專號,刊有他翻譯的《維持和平的神秘武器》一文,前面還有一段署名“查良鏞”的按語:

這是一種科學上的報告而非幻想,在我們這一代中,將有一種高空艇出現,以月球為根據地,由聯合國使用以巡邏全世界,使未來的戰爭無法發生!本文作者為美軍海軍上尉拉寧及已退休之美軍海軍中尉海恩林。

鄧蓮溪請年輕、懂英文、筆頭快的查良鏞當編輯,其實是讓他一個人擔負半月刊的編輯、發稿工作。從當年10月16日出版的《時與潮》半月刊第28卷第5期起,版權頁上就印著“編輯查良鏞”。這一期刊登有他翻譯的《右派的自由主義》一文,其中說,“自由主義是一切政治哲學和生活方式中最高貴的一種。自由精神與自然規律及人類的創造本能最為適合。這是西方文明的最深最堅的基礎。它底祖先是那些最高貴的靈魂,它有西方歷史中最足以自傲的傳統”。

他在《時與潮》半月刊做編輯,自己翻譯的文章很多,幾乎每期都有,經常同一期刊出他兩篇譯文,分別署名“查理”“查良鏞”。 11月16日出的那期有他譯的《強權政治即是戰爭》《美國物價高漲與對策》,12月1日有《英國能挺過冬天嗎? 》《英國議會做些什麼? 》,12月16日有《資本主義與世界和平》《法國饑饉的原因》。 《時與潮》副刊也刊登了他的大量譯文,有《人間的天堂——瑞典》《心理學家論政治》《英國報業現狀》《預言家》,也有《胖子與瘦子》《我怎樣寫暢銷書? 》《了解你的頭髮》等。

在陳布雷的幫助下,《時與潮》佔據了梵王渡路618號一幢氣派的花園洋房,作為編輯部。上海市長錢大鈞初到上海時就住在這裡。房子共有三層,外面高牆鐵門,裡面芳草如茵,鮮花盛開,各種設施完備,編輯部設在樓下一間豪華的小客廳裡。從12月1日出版的這一期起,《時與潮》的地址即改為梵王渡路,封底還專門刊登了啟事。

老同學余兆文一次路過上海,順便去看望查良鏞,見他一個人在橢圓形的小編輯室裡忙得不亦樂乎。他的工作就是在大量外國報刊中挑選文章,然後剪下來,分別寄給特約作者,等他們把翻譯好的文章寄回來,他再將譯文和原文核對一遍,就可以發排了。

余兆文去看他時,別墅中那些客房都空著,也不給他住,只讓他住在閣樓上。兩位無話不談的老同學聊起與他並不相識的鄧蓮溪為什麼會把他挖過來,他說:“不瞞你說,我曾經為《時與潮》雜誌翻譯過一些文章,他們大概是看中了我動作快這個特點吧。在杭州《東南日報》工作時,我一收到這裡寄去的原文稿件,看一遍後就著手翻譯。一篇一兩千字的文章,我兩個小時就脫稿了,既不需要謄寫,也不需要修改,所以當天就將譯文寄給他們。這樣翻譯了一段時間後,不知是什麼原因,《時與潮》雜誌就來信說要聘請我做雜誌的主編。我覺得上海的新聞界、文藝界比杭州活躍,也想到上海謀求發展,結果,我就到這裡來了。”

在《時與潮》發表譯文的有他《大公報》的新同事張契尼、蔣定本等,也有他的老同學王浩然、余兆文等。到1948年,他發表的譯文還是不少。 1月1日出版的這期有《日本對和會要求的秘密文件》,1月16日這期有《蘇聯的新經濟措施》《法國總理許曼》,2月1日有《本年的世界動態》《美國要從援歐中索取的戰略原料》,2月16日有《美國的防禦戰略》《蘇聯的攻擊戰略》,3月1日有《“天下一家”的困難》《史大林與希特勒的外交秘密》,3月16日有《世界政府在七年後成立? 》,直到6月1日還有《蘇聯會發生革命嗎? 》,此時他已在香港。

當時有400多萬人口的上海是中國的經濟、貿易、金融中心,也是報業和出版業的中心,《大公報》的發祥地在天津,此時上海版卻已成為《大公報》的重鎮,也是國內輿論的重鎮。 1947年六七月,恰逢上海《大公報》面向全國招聘三名電訊翻譯,查良鏞的生命由此揭開新的一頁。

《大公報》在新聞界的影響正如日中天,待遇高、收入穩定也是眾所周知的。報紙一刊出招聘廣告,應徵函雪片一般飛來,共有109人。上海本市的佔百分之九十五,其他多來自南京、徐州、蘇州、嘉興、杭州,年齡最大的已過60歲,最小的只有23歲,有中央研究院的研究員、大學教授、銀行職員等,其中還有知名作家,附有出版的作品。他們在應徵函中所述的理由有對新聞工作有興趣,傾慕《大公報》的盛名,公務機關待遇微薄不足糊口,在銀行工作清閒想兼夜差,等等。 《大公報》有獨特的用人標準,不唯名氣,不唯資歷,唯才是舉,否則查良鏞是沒有任何機會的。報館最後選擇十位優秀的應聘者參加筆試。資深的《大公報》翻譯主任楊歷樵擬定試題並親自閱卷,評定分數。試題有英文電報一,社論一,要求將之譯為中文。查良鏞第一個交卷,只用了65分鐘。隨後,他又順利通過楊歷樵、許君遠、李俠文負責的口試。

正是憑著查良鏞的中英文基礎,特別是在杭州《東南日報》工作時所受的正好是這方面的專業訓練,他在109名應聘者中脫穎而出,順利通過嚴格的筆試和口試,第一個被錄用。另外被錄取的是蔣定本和李君維,張契尼、李象偉、程法伋三人名列備取。

這是查良鏞生命中一個重要的轉折點。他從學生時代起就很喜歡《大公報》,1947年10月底,他邁進了《大公報》的大門。當年11月20日出版的《大公報》內刊《大公園地》上有10月份的人事記載簡報,其中“入館職員”一欄有“翻譯查良鏞”。

《大公報》是滿族的天主教徒英華1902年6月17日在天津創辦的老報紙,以“開風氣,牖民智”為宗旨,在晚清曾贏得敢言的名聲,歷經世變滄桑、幾度易主,一度停刊,自1926年張季鸞、胡政之、吳鼎昌三人以新記公司名義接辦以來,提出不黨、不賣、不私、不盲的“四不”方針,為百年報業開闢了一條新路徑。在動蕩的亂世,《大公報》始終保持文人論政的本來面目,力圖“用輿論的力量糾正這個時代的錯誤、黑暗與罪惡”,不斷發表負責任的評論。 《大公報》的作為,實際上就是中國報紙要成為“第四種權力”的一次卓有成效的嘗試。 1941年5月,《大公報》獲得美國密蘇里大學新聞學院頒發的獎章,這是世界性的榮譽,中國報紙獲得國際榮譽獎章的只此一家,只此一次。

吳鼎昌1935年入閣做官,公開辭去《大公報》社長一職,張季鸞於1941年9月6日在重慶辭世,開創《大公報》新局面的三巨頭只有胡政之還在主事,在上海《大公報》執筆政的是總編輯王芸生。當青年查良鏞踏進《大公報》的門檻時,“文人論政”的傳統猶在,他還有幸近距離領略它的風采,接受那些報業前輩的熏陶。

他在上海《大公報》是上夜班,不影響東吳大學法學院的學業,而且可以在《時與潮》兼職。他對余兆文說起在《大公報》工作的情形:

《大公報》的要求高得多,有些稿子付印以前,常要幾個編輯過目,經過仔細推敲,方才定稿。報館明確規定:稿子有誤,編輯負責;排印印錯,唯校對是問。職責分明,賞罰有則。寫錯印錯都要按字數扣薪的。如果超過一定字數,那就要除名解職了。

儘管工作壓力大,要求嚴格,但《大公報》有富有人情味的一面。 “晚上的夜餐倒是報館免費供應的,說起來,多是吃稀飯,可配稀飯的,不是香腸、叉燒,就是醬雞、烤鴨,或者火腿炒雞蛋、油炸花生米,自然也有醬菜。晚班工作完畢,街上沒車了,報館會派車子把所有的編輯一個個送回家去。”更吸引他的還是《大公報》的那種精神氣質,“《大公報》還有一點蠻有意思的,它上自總編,下至工人,全報館的工作人員對外一律自稱為'記者',就是報館的負責人王芸生也不例外”。

1947年12月5日出版的《大公園地》刊載了查良鏞的一篇短文《自扁其說錄》,他說“自扁其說”是許君遠先生新發明的說法,引經據典以證明自己的錯誤或自我嘲笑。在報言報,做“翻譯”即翻譯,他譯了九則,距“十全”之圓相差一條,以示其“扁”。這些有意思的譯文正是他初入《大公報》時心情愉快的小小見證:

有一張地方報紙對於當地的市議會深覺不滿,於是發表了一篇社論,標題是:“議會中的議員有一半是流氓!”社會人士大嘩,議會要求報紙更正。報紙答允更正,第二天社論的標題是:“議會中的議員有一半不是流氓!”

……

一位記者問總編輯:“什麼是新聞?”

他說:“狗咬人不是新聞,人咬狗才是新聞。”

一位記者訪問了一位要人之後,總編輯問他:“他說了些什麼?”“一句話也沒有說。”“嗯!你把他的話寫一個專欄。明天見報。”……

註釋: ,19頁。 ,116、124—125頁。

初入《東南日報》的查良鏞

金庸《東南日報》辭職報告

註釋: ,19頁。 ,116、124—125頁。