英國媒體誇張地報導基因改造食物(GM FOOD)的議題。最上方的標題寫道:“你買的是科學怪人的食物嗎?”並把“GM FOOD”放在三角形的危險警告標誌中。

1962年6月,卡森女士(Rachel Carson)的著作(Silent Spring)(在《紐約客》(The New Yorker)雜誌連載後造成轟動。她語出驚人,宣稱農藥正在毒害環境,甚至污染我們的食物。當時我在肯尼迪總統的科學諮詢委員會擔任顧問,主要任務是審查軍方的生物戰計劃,我很高興能暫時放下這個任務,受邀參加一個小組委員會,這個小組將規劃政府該如何響應卡森的疑慮。卡森提出了許多證據,她詳細的說明與處理議題的周密方式,令我印象深刻。農藥業的既得利益團體把她描繪成歇斯底里的環保狂人,極力打壓,其實她本人完全不像他們說的。例如美國氰胺公司(American Cyanamid Co.)的一位主管就堅稱,“如果完全依從卡森女士的說法,人類將會回到黑暗時代,而昆蟲、疾病和害蟲會再度主宰地球。”另一家農藥大廠孟山都則出版了一本反駁的書《荒蕪年代》(The Desolate Year),並且免費提供媒體5000本。

然而,一年後我才有機會親身接觸卡森女士描述的世界。當時我率領總統科學諮詢委員會的一個研究小組,調查草食性昆蟲對國內棉花作物的威脅,特別是棉鈴象鼻蟲(boll weevil)。你只要在密西西比河三角洲、得州西部和加州中央山谷的棉花田繞上一圈,很容易就發現棉農幾乎完全仰賴農藥。在前往得州布朗斯維爾(Brownsville)附近一家昆蟲實驗室時,一架小飛機還無意間把農藥噴灑到我們的車子上。這裡的廣告牌上賣的不是熟悉的Burma-Shave牌刮鬍膏廣告,而是在推銷最新、最厲害的殺蟲劑。有毒化學物質看來在棉農的生活中佔有重要地位。

無論卡森對這個威脅的評估是否正確,要對付棉花田裡的六腳敵人,一定有比把化學物質灑遍田野更好的方法。美國農業部的科學家在布朗斯維爾推廣的一種方法,就是利用這些昆蟲的天敵,例如會攻擊棉鈴蟲(bollworm,它們很快就取代棉鈴象鼻蟲,成為對棉花作物更大的威脅)的多面形病毒(polyhedral virus),但是這類策略證明無法實施。當時我完全沒有想到可以創造出本身就對蟲害具有抵抗力的植物,這種解決方法似乎太過完美,不可能成真。但是,如今這正是農民對付害蟲,同時減少使用有毒化學物質的方法。

基因工程創造出本身就可防禦害蟲的作物。環境成了大贏家,因為殺蟲劑使用量開始減少,但矛盾的是,致力於保護環境的組織,卻一直是反對“基因改造”(genetically modified,簡稱GM“基改”)植物最有力的團體。

如同動物的基因改造,在植物生技上最棘手的第一步是取得想要的DNA片段(有益的基因),插入植物細胞後,再植入植物的基因組。分子生物學家經常發現,早在生物學家想到要去改造植物的亙古之前,大自然就已經發明了這種機制。

冠癭病(crown gall disease)會使植物莖部長出醜陋的“腫瘤”,稱為蟲癭(gall)。那是由一種常見的土壤細菌“根瘤農桿菌”(Agrobacterium tumefaciens)所引起的,這種細菌會感染植物被草食性昆蟲咬傷的部位。這些寄生細菌發動攻擊的方式令人驚異。它先建立一個管道,從這個管道把產自己的遺傳物質包裹送入植物細胞內。這個包裹裡含有取自一種特殊質體的DNA片段,這段DNA在用蛋白質保護膜包裝後,才經由管道送出去。包裹在送出後,會像病毒DNA一樣,和宿主細胞的DNA結合。然而,DNA片段在寄宿後,不是像病毒一樣大量製造自己的複本,而是製造植物生長激素和當做細菌養分的特化蛋白質。這樣可以形成一個正反饋迴路,同時刺激植物細胞分裂和細菌生長:生長激素促使植物細胞更快速地增殖,而入侵的細菌DNA會在每一次細胞分裂時,和宿主細胞的DNA一起復制,因此可以製造愈來愈多的細菌養分,以及植物生長激素。

1962年,卡森女士在國會的小組委員會前作證,這個小組委員會負責調查她所謂農藥會造成危險的說法。在她提出警訊前,DDT被視為人類的好幫手,右圖為一則銷售DDT的廣吿,上書“戰時殺蟲劑的偉大發明,現在老百姓也可以買得到”。

對植物而言,這種瘋狂失控的生長結果是一個瘤狀腫塊,亦即蟲癭;對細菌來說,蟲癭就像被迫替細菌製造所需物質的植物工廠,而且產量還不斷增加。根瘤農桿菌的寄生策略可以說非常聰明,它把剝削植物變成了一門藝術。

根瘤農桿菌寄生方式的細節,是20世紀70年代時由西雅圖華盛頓大學的奇爾頓(Maiy-Dell Chilton),以及比利時根特自由大學(Free University of Ghent)的範孟塔古(Marc van Montagu)和謝爾(Jeff Schell)解開的。當時有關重組DNA的辯論正在愛希勒瑪和其他地方如火如荼地展開。後來奇爾頓和她西雅圖的同事挖苦道,其實根瘤農桿菌早就“公然違反了美國國家衛生研究院的方針”,因為它在沒有P4防護設施的保護下,把DNA從一個物種轉移到另一個物種身上。

不久後,就有人跟奇爾頓、範孟塔古和謝爾一樣,對根瘤農桿菌產生濃厚的興趣。 80年代初,孟山都公司——也就是那個極力反擊卡森女士對農藥的指責的公司——發現,根瘤農桿菌不僅是一種奇異的生物而已,它奇特的寄生生活方式可能握有將基因植入植物的關鍵。後來奇爾頓從西雅圖轉到聖路易的華盛頓大學,那裡正是孟山都總公司的所在地,她發現這個新鄰居對她的研究深感興趣。孟山都公司接觸根瘤農桿菌的時間或許比較晚,但它擁有經費和其他資源,很快就迎頭趕上。沒多久,這家化學大廠就開始資助奇爾頓的實驗室和範孟塔古及謝爾的實驗室,條件是他們必須承諾和讚助人分享研究發現。

孟山都公司的成功要歸功於三個人的科學眼光:豪許(Rob Horsch)、羅傑斯(Steve Rogers)和費拉利(Robb Fraley),他們全是在80年代初期加入公司的。在接下來的20年之中,他們發動了一場農業革命。豪許向來“熱愛泥土的味道,以及它的熱力”,而且從小就想“種出比雜貨店的商品更好的東西”。他立即把孟山都公司的工作視為大規模實現夢想的機會。印第安納大學的羅傑斯恰恰相反,起初他把孟山都的邀請函丟掉了,認為這種工作像是把自己“賣給”產業界。然而在參觀孟山都公司後,他發現那裡的研究環境不僅充滿活力,還有學術研究向來缺乏的要素:金錢。於是他改變初衷。費拉利很早就認為農業生物技術很有潛力,在和賈渥斯基(Ernie Jaworski)接觸後,就加入了這家公司。孟山都的生物技術計劃就是在賈渥斯基大膽的遠見下展開的,後來證明賈氏不僅有遠見,也是寬容的雇主。他和費拉利在波士頓機場第一次碰面時,費拉利就宣稱他的目標之一是接管賈渥斯基的工作,但老賈一點也不介意。

奇爾頓、範孟塔古和謝爾,以及孟山都公司這三組研究根瘤農桿菌的人馬,都將這種細菌的寄生策略視為操控植物基因的途徑。到了那時已經不難想像,可以利用分子生物學標準的剪貼工具,執行相對比較簡單的動作,亦即將要轉移至植物細胞的基因插入根瘤農桿菌的質體;然後,當這個基因經過改造的細菌感染宿主時,便會將那個要轉移的基因插入植物細胞的染色體內。根瘤農桿菌是將外來DNA送入植物體內的現成輸送系統,它就像一個天然的基因工程師。 1983年1月,在邁阿密舉行的一場劃時代會議上,奇爾頓、孟山都公司的豪許,以及謝爾各自發表了獨立的研究結果,證實根瘤農桿菌足以擔當大任。同時,這三個研究小組都為各自的根瘤農桿菌基因改造方法申請了專利。謝爾的專利在歐洲獲得核准,但在美國,奇爾頓和孟山都公司之間的官司一直訴訟到2000年才獲得解決,最後是由奇爾頓和她的新雇主先正達公司(Syngenta)取得專利。但是在看過像牛仔馬戲表演般的智慧財產權訟爭後,聽到這個故事並沒有就此結束,應該也沒什麼好驚訝的。在我撰寫本書的期間,先正達公司正在控告孟山都公司侵犯專利。

罹患由根瘤農桿菌造成的冠癭病的植物。根瘤農桿菌就是利用這個塊狀腫瘤,確保植物會替它製造充足的養分。

起初大家以為根瘤農桿菌只會對某些植物施展這種迂迴巧妙的魔法,而且其中並不包括重要的作物,例如玉米、小麥和稻米等穀類。然而,自從根瘤農桿菌催生了植物基因工程以來,它就一直是基因工程師的寵兒,而科技進步也使它的帝國得以擴展至最難纏的作物。在這些創新技術出現之前,我們只能依賴比較像碰運氣,但成效也不差的方法,把我們選擇的DNA送入玉米、小麥或稻米的細胞內。我們把想要的基因附在小金彈或小鎢彈上,然後就像射擊一樣,把這些小彈丸射入細胞裡。這麼做的訣竅在於力道要夠強,才能把彈丸射入細胞,但又不能太大力,以免它從另一邊飛出去。這種方法不像根瘤農桿菌那麼高超,但還是能達到目的。

到了1990年,科學家已經成功地用這種槍把新基因植入玉米里。玉米是美國最重要的糧食作物,光是2001年的產值就高達190億美元。

用於將DNA射入植物細胞的“基因槍”

“基因槍”(Gene Gun)是80年代初期康乃爾大學農業研究站的聖福特(John Sanford)所發明的。聖福特選擇以洋蔥做實驗,因為它們的細胞大,比較好用。他記得被射壞的洋蔥和火藥的味道混在一起,讓他的實驗室聞起來像設在靶場上的麥當勞。起初大家對他的構想抱持懷疑態度,但是1987年聖福特真的在《自然》雜誌上發表了他的植物槍。

玉米不僅是有價值的糧食作物,它在美國的主要作物中,向來也是有價值的種子作物。傳統的種子生意總會陷入死胡同:農民在買了種子後,可以從種出的作物中直接取得以後要用的種子,此後便不必再向種子公司購買種子。美國的玉米種子公司在20世紀時,靠推銷雜種玉米解決了這種無法重複銷售的問題。每種雜種都是由兩種特殊品系的玉米交配而成,這類雜種具有高收成的特色,對農民很有吸引力,而根據孟德爾的育種原理,農民無法使用這些雜種作物的種子(亦即雜種和雜種交配的結果),因為這些種子缺乏親代的高收成特色。因此農民必須每年都向種子公司購買新的高收成雜種種子。

美國最大的雜種玉米種子公司先鋒國際育種公司(Pioneer Hi-Bred International,現為杜邦擁有)一直設在美國中西部。現今它在美國玉米種子市場的佔有率約為40%,年銷售額10億美元。這家公司是1926年由華萊士(Henry Wallace)所創立(後來他成為小羅斯福總統的副總統),每年夏天都會僱用多達4萬名高中生,以確保培育出雜種玉米種子。他們把兩個親代品種種在相鄰的位置,再請“拔穗人”趁其中一個品種的雄花成熟前,用手把製造花粉的雄花(即穗)摘掉。如此一來,只有剩下的那個品種可以提供花粉,穗被摘掉的品種所製造的種子一定是雜種。即使今日,每到夏天拔穗仍提供了大量工作機會,例如2002年7月,先鋒公司就僱用了3.5萬名臨時工來做這個工作。

多年來,雜種玉米公司都會僱用“撥穗”大軍,摘掉玉米作物的雄花,也說是穗。這樣可以防止自花授粉,確保後來產生的種子都是雜種,也說是兩個不同品種交配後的產物。

葛斯特(Roswell Garst)是先鋒公司最早的顧客之一,他是艾奧瓦州(Iowa)的農民,由於對華萊士的雜種種子大為驚艷,因此買下了銷售先鋒牌玉米種子的經銷權。

在基因改造食物的爭議甚囂塵上時,我們要記得,人類食用基因經過改變的食物,其實已有數千年的歷史。事實上,提供我們肉品來源的家畜,以及作為穀類與蔬果來源的食用作物,在基因上都已經跟它們最早的野生祖先相去甚遠。

農業不是在一萬年前興起時就發展成熟的。許多作物的野生祖先能提供早期農民的產物很少,它們的收成低又很難種植。如果要有成功的農業,就必須進行改造。早期的農民知道,如果要讓合意的特色代代相傳,就必須通過育種(也就是我們所謂的“基因改造”)。

冷戰年代的玉米高峰會:蘇聯領導人赫魯曉夫(左)和美國愛奧瓦州的農民葛斯特,攝於1959年。葛斯特帶領赫魯曉夫參觀他的農場,他手中拿著一個連接擴音器的無線電對講機,好讓記者聽到他們的對話。

1959年9月23日,在冷戰局勢沒那麼僵的時候,蘇聯領導人赫魯曉夫造訪葛斯特的農場,了解美國的農業奇蹟和造成這奇蹟的雜種玉米。赫魯曉夫從斯大林手中接下的國家,在不斷工業化的情況下,長久以來忽視了農業,而這位新領袖急著要修正這種做法。 1961年,美國新上任的肯尼迪政府同意把玉米種子、農業設備和肥料賣給蘇聯,在短短兩年內,蘇聯的玉米產量就已倍增。

雜草很難消滅。它們會阻礙作物生長,但它們跟作物一樣也是植物,要怎麼殺死雜草,卻不殺死作物呢?最理想的是設立某種“特赦”系統,任何沒有“保護標誌”的植物(雜草)都會被消滅,只有擁有“保護標誌”的植物(作物)可以倖免。基因工程便提供了農民和園藝家這種系統,亦即孟山都公司的“抗草甘磷除草劑基因改造”(Roundup Ready)技術。草甘磷除草劑(商品名稱為Roundup,意為“圍捕”,中文名為“農達”)是一種用途廣泛的除草劑,幾乎可以殺死任何植物。但是通過基因改造,孟山都公司的科學家創造出所謂的抗草甘磷除草劑基因改造作物。它們本身就具有對這種除草劑的抵抗力,當周圍的雜草紛紛倒地時,它們仍不受影響。如果向孟山都購買基因改造種子的農民,也購買它的除草劑,當然很符合這家公司的商業利益,但這麼做其實對環境也有利。農民通常必須使用不同的除草劑來毒死特定種類的雜草,這些除草劑都不會傷害作物;可是由於要防範的雜草種類實在很多,如果使用單一除草劑就可以殺死所有的雜草,自然可以降低環境中這類化學物質的含量,而草甘磷除草劑本身在土壤中的降解速度很快。

不幸的是,農業的興起不僅對我們的祖先有利,對草食昆蟲也有利。如果你是一隻以小麥和其他野生禾草為食的昆蟲,在數千年前,你為了晚餐,必須長途跋涉,到處覓食。後來農業興起,人類開始大量種植,這等於提供你許多免費的晚餐。這時人類當然要防止昆蟲攻擊作物。從殲敵的觀點來看,消滅昆蟲至少要比消滅雜草來得容易,因為我們可以發明會毒死動物但不會毒死植物的物質。問題是,我們人類本身,以及我們重視的一些生物也是動物。

我們農民祖先龐大的基因改造計劃就此展開。在缺乏基因槍之類的設備下,他們完全依賴“人工選擇”(artificial selection),也就是農民只培育表現出合意性狀的個體,例如牛乳產量最高的乳牛。事實上,他們的所做所為跟大自然的自然選擇一樣:農民是從現有的遺傳變種中進行挑選,確保下一代具有最適合消費的特色:大自然則是以挑出最適合生存者為原則。生物技術賦予我們生產合意變種的方法,讓我們不必等它們自然生成;因此,食物的基因改造法沿革已久,我們現在所運用的,只不過是最新的一種罷了。

使用殺蟲劑所涉及的所有危險,在卡森女士首度提出證明後才大白於世。持久性的含氯殺蟲劑,例如自1972年起在歐洲與北美禁用的DDT,對環境的危害極大。此外,這些殺蟲劑的殘留物有可能進入我們的食物。這些化學物質劑量低時可能不會致命(畢竟它們是為殺死在進化上與我們關係甚遠的動物所設計的),但它是否存有會導致人類癌症和先天性缺陷的潛在致突變效應(mutagenic effect),則仍令人擔憂。後來有一類有機磷(organophosphate)殺蟲劑取代了DDT,巴拉松(parathion)就是其中之一。它們的優點在於使用後分解很快,不會殘留在環境中。但另一方面,它們的毒性甚至比DDT還劇烈;1995年東京地下鐵恐怖攻擊事件中使用的沙林(sarin)神經毒氣,就是有機磷的一種。

就連使用天然化學物質的方法,也會招致強烈反應。在60年代中期,化學公司開始發展人工合成的天然殺蟲劑,從類似雛菊的小型菊花中萃取出除蟲菊素(pyrethrin)。農民用它們來防治虫害,用了10多年,直到有抵抗力的昆蟲出現為止。然而,更令人憂心的是,除蟲菊素雖然是天然物質,對人體卻不一定好;事實上,如同許多取自植物的物質,其毒性有時很強。在對老鼠做除蟲菊素實驗後,這些老鼠產生類似帕金森氏症的症狀,流行病學家注意到,這種病症在鄉村環境的發生率比都市高。整體而言(目前可靠數據尚且不足),美國環保局估計,每年美國農業工作者罹患與殺蟲劑有關的病例可能多達三十萬宗。

“有機”農民向來有避免使用殺蟲劑的妙方。其中一個巧妙的有機方法是使用取自細菌的毒素(經常也使用細菌本身),來保護植物不受蟲害。 “蘇力菌”(Bacillus thuringiensis, Bt)原本就會攻擊昆蟲的腸道細胞,以受損細胞釋出的養分為食。被它們入侵的昆蟲腸道會癱瘓,造成昆蟲在飢餓及組織受創的雙重影響下死亡。蘇力菌最早是在1901年被辨識出來的,當時它們造成日本蠶群大量死亡,但一直到1911年德國圖林根省(Thuringia)暴發地中海粉螟(flour moth)災害後,這種細菌才被正式命名。 1938年,法國人首先把蘇力菌當做殺蟲劑使用,起初大家以為它只對鱗翅目昆蟲(lepidopterans,包括蛾、蝴蝶)的毛毛蟲有效,但後來證明不同的菌種也對甲蟲和蒼蠅的幼蟲有效。最棒的是,這種細菌只對昆蟲有效。大多數的動物腸道是pH值低的酸性環境,但昆蟲幼蟲的腸道是pH值高的強鹼性,這正是可以使致命的蘇力菌毒素活化的環境。

以蘇力菌為農藥的成功做法,在重組DNA的年代啟發了基因工程師。何不直接把蘇力菌毒素插入作物的基因組,不要再漫無目標地把這種細菌用於作物?如此一來,農民再也不需要在作物上噴灑農藥,因為吃一小口作物就足以殺死啃咬它的昆蟲,對人類卻完全無害。相較於噴灑農藥的傳統做法,這個方法至少有兩個明確的優勢。第一,只有吃作物的昆蟲才會接觸到農藥;不是害蟲的昆蟲不會受到傷害,不像外用農藥殺無赦。第二,將蘇力菌毒素的基因植入植物的基因組,可以使植物的每個細胞都製造毒素;傳統農藥一般僅用於莖葉。原先外用農藥無法除去那些以根部為食或鑽入植物組織的昆蟲,如今也逃不過蘇力菌的魔掌。

現在,我們有各種各樣含有蘇力菌毒素的特別育種出來的作物,包括蘇力菌玉米、蘇力菌馬鈴薯、蘇力菌棉花和蘇力菌大豆,這樣的淨效益是使農藥的用量大幅減少。 1995年,密西西比河三角洲的棉農平均每季要在田裡噴灑農藥4.5次。但是短短一年後,隨著蘇力菌棉花的流行,所有的農場,包括那些種植非蘇力菌棉花品種的農場,噴灑農藥的平均次數都減少至2.5次。根據估計,自1996年以來,種植蘇力菌作物已經使美國每年減少200萬加侖的農藥用量。我最近沒有到過棉花田地帶,但我敢打賭那裡的廣告牌現在推銷的應該不是化學農藥;事實上,我倒覺得Burma-Shave牌刮鬍膏的廣告很可能擠下農藥廣告東山再起。其他國家也開始受益:1999年,中國因種植蘇力菌作物而減少的農藥用量,根據估計約達1300噸。

生物技術也具有驚人且類似疫苗的疾病防治效果,可以強化植物抵御其他天敵的能力。我們會替小孩注射多種溫和的病原菌,誘發他們體內的免疫反應,稍後若他們接觸到這種疾病時,就會有抵抗感染的能力。神奇的是,嚴格說來沒有免疫系統的植物,在接觸特定的病毒後,經常會對相同病毒的其他品種有抵抗力。聖路易市華盛頓大學的畢奇(Roger Beachy)發現的這種“交叉保護”(cross-protection)現象,可能可以讓基因工程師使植物“免疫”,不受疾病的威脅。他嘗試把病毒蛋白質外衣的基因插入植物體,看是否能在不接觸病毒本身的情況下誘發交叉保護。結果真的誘發了交叉保護。細胞裡有病毒外衣蛋白質存在時,可以防止細胞被入侵的病毒接管。

畢奇的方法挽救了夏威夷的木瓜業。在1993-1997年之間,由於木瓜輪點病毒(papaya ringspot virus)的入侵,木瓜產量減少40%,造成這個夏威夷主要產業之一面臨消失的威脅。科學家藉由將病毒外衣蛋白質的部分基因植入木瓜的基因組,讓植物具有抵禦病毒攻擊的能力,夏威夷的木瓜終於又可以存活下去了。

後來,孟山都公司的科學家用同樣無害的方法去對付一種由馬鈴薯病毒X引起的常見疾病。 (馬鈴薯病毒的名稱都很沒有想像力,除了馬鈴薯病毒X,也有馬鈴薯病毒Y。)只可惜麥當勞和其他主要的漢堡業者,擔心使用這類改造馬鈴薯會導致反基因改造食物人士的反對,要不然他們現在的薯條成本應該會較低。

其實,早在基因工程師開始把蘇力菌基因插入作物體內的數億年前,大自然就已經設計出了生物的內建防禦系統。生化學家在植物體內找到一大類沒有參與植物普遍代謝作用的物質,稱為“副產物”(secondary product),它們的用途是幫助植物抵禦草食動物和其他攻擊者。事實上,一般的植物體內都有許多進化而成的化學毒素。長久以來,自然選擇自然是青睞那些擁有最可怕的副產物的植物,因為它們比較不易被草食動物破壞。人類也學會從植物提煉可當做藥物(例如由毛地黃製成的強心劑在按精確份量使用時,可以治療心髒病患)、興奮劑(從古柯葉提煉的古柯鹼)或農藥(從菊花提煉的除蟲菊素)的物質,其中有許多都是副產物。這些對植物的天敵來說具有毒性的物質,正是植物精心進化出來的防禦對策。

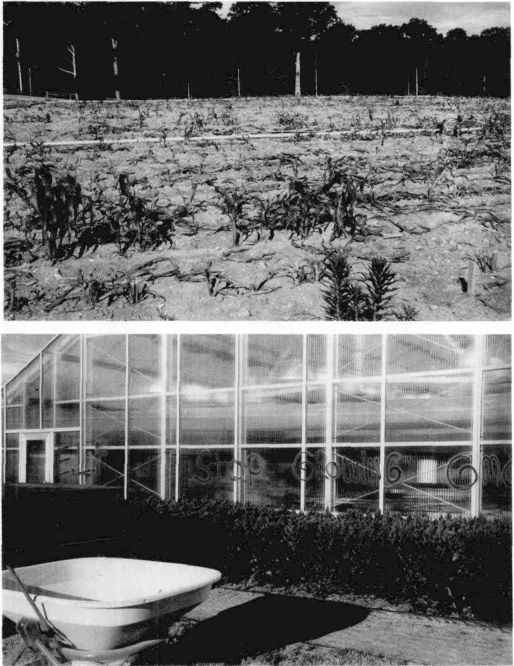

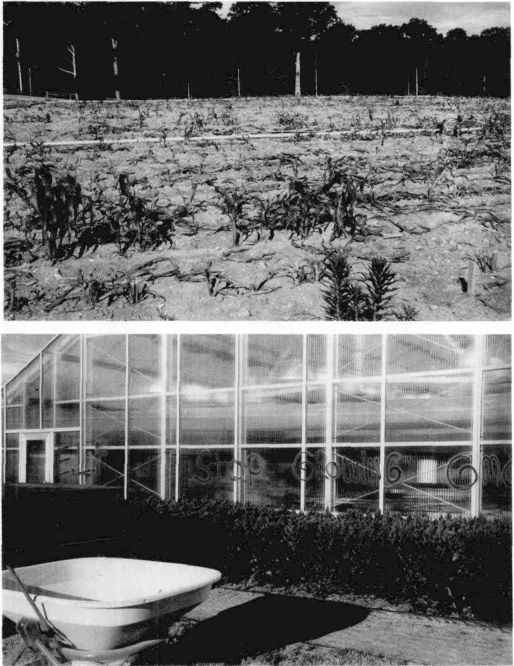

蘇力菌棉花:經過基因工程的改造後,具殺蟲效果的蘇力菌棉花(右半部)繁茂生長,而非蘇力菌作物則飽受害蟲摧殘。

發明埃姆斯試驗(Ames test)的埃姆斯(Bruce Ames)曾指出:我們食物中的天然化學物質跟我們所擔心的有害化學物質一樣致命。埃姆斯試驗是廣泛用於檢定某一特定物質是否具有致癌性的試驗程序。在談到對實驗鼠所做的試驗時,他以咖啡為例:

植物體內有一套奇妙的化學防禦系統與呋喃香豆素(furanocoumarin)有關,呋喃香豆素是一群只有在直接接觸紫外線時才具有毒性的化學物質。在這種天然進化的適應下,這些毒素只有在草食動物開始咀嚼植物時才會活化,因為動物會咬開細胞,讓內含物質照到陽光。加勒比海的地中海度假村(Club Med)曾遭受一種怪病侵襲,罪魁禍首就是萊姆(lime,即青檸)果皮里的呋喃香豆素。當時發現,大腿上長出醜陋疹子的遊客全都參加過一種傳遞萊姆的遊戲,也就是在不用手腳或頭的情況下,把萊姆傳給下一個人。結果遭到眾人玩弄的萊姆裡所含的呋喃香豆素,被明亮的加勒比海陽光活化,隨即對一雙雙大腿展開其受辱後可怕的報復。

植物和草食動物一直在進行進化上的軍備競賽:自然選擇選出愈來愈毒的植物,而草食動物則是在解除植物的防禦毒素以及使營養物質代謝上,效率愈來愈高。在面對呋喃香豆素時,有些草食動物進化出聰明的反制方法,例如有些毛毛蟲在啃食葉子前,會先把它們捲起來。陽光照不進被捲起的葉子的內部組織,呋喃香豆素就不會被活化。

把特殊的蘇力菌基因插入作物體內,只不過是身為利害關係者的人類在這場進化軍備競賽中助植物一臂之力而已。然而,如果最後看到害蟲進化出對這種毒素的抵抗力,其實也不足為奇。畢竟,這種反應就是這場古老的生存鬥爭必經的下一個階段。當這種情形發生時,農民可能會發現,可用的蘇力菌毒素的多樣化,可以提供他們脫離惡性進化循環的另一個新出口:當害蟲對某種毒素普遍發展出抵抗力時,他們只要種植內建有另一種蘇力菌毒素的作物就可以了。

除了協助植物防禦敵人以外,生物技術也可以協助將更合意的產品上市。然而,不幸的是,有時最聰明的生技專家也只見樹而不見林(或只見果實不見作物)。創新的加州公司加基(Calgene)就是一個例子。 1994年,加基公司製造出第一個送進超市的基因改造產品。加基公司解決了西紅柿生長上的主要問題之一:如何把成熟的西紅柿送到市場,而不是像以往一樣,在它們還是綠色的時候就摘下。但是他們在技術上成功時,卻忘了一些基本要素:他們名不副實、號稱保留原味的“佳味”(Flavr-Savr)西紅柿,美味和便宜的程度都還不足以在市場上獲得成功。因此,這種西紅柿也成為第一個自超市展售架上消失的基因改造產品。然而,這仍是一項巧妙的技術。西紅柿在成熟時自然會變軟,這是拜多聚半乳醣醛酸酶(polygalacturonase, PG)所賜,這種酶會分解細胞壁,讓果實變軟。由於軟西紅柿在運送時容易受損,因此西紅柿通常在還是綠色堅硬的果實時就摘下,再用催熟劑(ripening agent)乙烯氣體使它們變紅。加基公司的研究人員發現,拿掉PG的基因可以使西紅柿的堅實狀態保持更久,甚至在樹上成熟後仍是如此。他們插入PG基因的反向複本,由於互補鹼基對之間的親和力,由PG基因製造的RNA和由反向基因製造的RNA互相結合,因而使前者無法製造軟化酶(softening enzyme)。缺乏PG功能的西紅柿會更堅實,因此原則上,他們可以把更新鮮和成熟的西紅柿運到超市去。但是加基公司在神奇的分子技術上獲得成功,卻低估了種植西紅柿基本技術的棘手程度。 (如這家公司僱用的果農所說:“把一位分子生物學家放在農場上,他會餓死。”)加基公司選擇去改造的西紅柿品種味道特別平淡,它們原本就沒有多少味道,更別說“佳味”了。這種西紅柿在技術上成功了,但在商業上卻大大失敗。

整體而言,植物技術對人類福祉最大的貢獻可能在於改進作物的營養成分,彌補它們的先天不足,成為更好的營養來源。由於植物所含的氨基酸通常很少,而氨基酸對人類的生命非常重要,那些完全依賴素食的人可能會罹患氨基酸缺乏症。基因工程可以確保作物比未改造作物含有更充足的養分,包括氨基酸在內。

例如在1992年,聯合國兒童基金會(UNICEF)估計,全球大約有1.24億名兒童嚴重缺乏維生素A。這導致每年大約有50萬名兒童眼盲,其中有許多甚至因為缺乏維生素而死。由於稻米不含維生素A,所以這些缺乏症患者集中在世界上以稻米為主食的地區。

改造農業的結果:勃魯蓋爾的畫作《收割者》(The Harvesters,上圖)細膩地顯示,16世紀的小麥大約5英尺高。後來人工選擇使它們的高度減半,變得比較容易收成:由於植物花在生長莖的能量較少,種子就長得比較大,也含有更多的營養。

於是,主要由洛克菲勒基金會資助的一項國際計劃大力發展出“黃金稻米”(golden rice)。 (洛克菲勒基金會是非營利性組織,因此免於像基因改造食物製造商一樣,被指為商業主義或剝削者。)黃金稻米不含維生素A,但可生產重要的前體β-胡蘿蔔素(它讓胡蘿蔔呈現亮橘色,而讓黃金稻米呈現淡橘色,黃金稻米的名稱就是由此而來)。然而,從事人道救援的人都知道,有時營養不良的問題不僅在於缺乏症而已。腸道內有脂肪存在時,吸收維生素A前體的能力最好,但是黃金稻米所要協助的營養不良者,他們的飲食中經常只有極少量的脂肪,甚至完全沒有脂肪。不過黃金稻米至少讓我們朝正確的方向踏出一步,也讓我們更加肯定基因改造農業可以在未來減少人類的苦難。

我們現在僅處於基改植物大革命的開端,它未來的用途可能包羅萬象,範圍之廣泛相當驚人,我們才剛開始看到一角而已。除了提供缺乏的營養物質以外,有一天植物或許是供應口服疫苗蛋白質的關鍵。例如只要改造出可以製造小兒麻痺疫苗蛋白質的香蕉(這些疫苗蛋白質在香蕉裡可保持不變質,而香蕉是利於運送、經常生吃的水果),未來有一天我們或許能將這種疫苗分送至缺乏公共衛生基礎建設的地方。植物也可能具有其他沒那麼偉大,但仍然很有用的功能。例如有一家公司成功誘導棉作物生產出一種聚酯,從而創造出一種天然的棉和聚酯混合物。由於植物可以減少我們對化學製造過程(聚酯的製造就是其一)及其污染性副產品的依賴,因此植物基因工程將可以提供以前夢想不到的環保方法。

孟山都無疑是基改食物的領導者,但是自然也會有人向它的地位挑戰。德國製藥公司赫司特(Hoechst)研發出相當於草甘磷除草劑的產品Basta除草劑(在美國的商品名稱為Liberty),並同時推出經過基因改造、對這種除草劑具有抵抗力的LibertyLink作物。另一家歐洲製藥大廠安萬特(Aventis)則推出類似蘇力菌玉米的產品,稱為“星聯”(Starlink)。但是孟山都打算充分運用身為市場上規模最大、最先推出產品的業界優勢,積極遊說大型種子公司購買孟山都產品的使用權,特別是先鋒公司。但先鋒公司仍執著於長期使用的雜種玉米法,對孟山都的積極行動反應冷淡,在1992年與1993年簽訂的交易中,孟山都公司看起來相當無能,因為它把“抗草甘磷除草劑基因改造”大豆的使用權,以微薄的50萬美元賣給了這家種子巨擘,而基因改造玉米的使用權也只賣了3800萬美元。當夏普洛(Robert Shapiro)在1995年成為孟山都公司執行長時,他決定一雪前恥,爭奪在種子市場的全面優勢。他先從用去年收成的種子來播種,而非再次向種子公司購買新種子的農民著手,解決傳統種子業的問題。由於雜種解決方案只對解決玉米銷售問題有效,對於其他作物種子的銷售沒有用。因此,夏普洛提議使用基因改造種子的農民和孟山都簽一份“技術協議”,要求他們支付基因使用費,並且不得用收成所得的種子來播種。夏普洛的做法很快就使孟山都公司成為農民們詛咒的對象。

夏普洛實在不太像會成為中西部農業化學公司執行長的人。他原本是西爾(Searle)製藥公司的律師,在營銷方面頗有類似科學上可以發出“我找到了!”的歡呼的得意之作。他迫使百事可樂和可口可樂在低卡可樂的容器封面上,標示西爾公司的化學代糖品牌“紐特健康糖”(NutraSweet),使這個品牌成為低卡生活方式的同義詞。 1985年,孟山都公司併購西爾公司,而夏普洛也開始在母公司一路升遷。一旦被任命為孟山都公司的執行長後,這位“紐特健康糖先生”自然必須證明他真的有兩把刷子。

1997-1998年間,孟山都公司以80億美元的大手筆,買下了一些主要的種子公司,包括先鋒公司最大的勁敵迪卡柏(Dekalb),夏普洛一心想讓孟山都成為種子界的微軟。他打算買下的目標之一DPL公司(Delta and Pine Land Company)控制美國70%的棉花種子市場。 DPL也擁有一項有趣的生技發明,這項由美國農業部在得州盧博克(Lubbock)的研究實驗室所研發的技術,可以防止作物製造有繁殖能力的種子。這個奇妙的分子技術是在把種子賣給農民前,操控種子裡的一組基因開關,結果作物可以正常發育,但製造出來的種子不會發芽。這是讓種子業賺錢的真正關鍵!農民每年都必須向種子公司購買種子。

雖然這種做法看起來像會招致反效果,也很矛盾,但是就長期而言,不會發芽的種子的確對整體農業有利。如果農民每年都購買種子(如同雜種玉米的情形),生產種子的經濟效益提高後,可以促使農業公司發展新的(而且是更好的)品種。普通的種子(可以再產生會發芽的種子)永遠存在,想買的人隨時買得到。農民惟有在改造型種子可以提高作物收成或具有他們想要的其他特徵時,才會購買它們。簡言之,使種子不會發芽的技術雖然關閉了一個選擇,但也提供農民更多且愈來愈好的種子選擇。

然而,對孟山都公司來說,這項技術卻引發了一場公關大災難。反基改運動者謔稱這種技術為“終結者基因”(terminator gene),並且刻意營造第三世界農民飽受虐待的情景:農民按照傳統習慣,用上一次收成的種子來播種,卻突然發現自己的種子不能用;在別無選擇的情況下,他們被迫去找貪婪的跨國企業,然後像裡吃不飽的孤兒乞食一樣,可憐地懇求他們提供更多的種子。結果孟山都公司放棄了這種做法,屈辱的夏普洛也公開否定這項技術,“終結者基因”至今仍無法應用。由於這場公關上的紛爭,這項技術惟一造成的影響,就是終結了孟山都公司在90年代晚期的鴻圖壯志。

如同上一章提及牛生長激素時所述,對於基因改造食物的敵意,大多是由里夫金這類以危言聳聽為業的人所造成的。跟里夫金同類的英國人梅爾契特爵士(Lord Peter Melchett)跟他一樣有影響力,但後來梅爾契特退出“綠色和平”組織(Greenpeace),加入了曾替孟山都公司工作的公關公司,因而在環保運動中喪失了公信力。里夫金是芝加哥白手起家的塑料袋製造商之子,梅爾契特則來自顯赫家族,曾在伊頓公學就學,他們倆的作風或許不同,但都把美國大公司視為共謀對付無助平民的惡神。

政府管制機構(在美國是食品藥物管理局與環保局)在遇到這些新技術時,經常未加思索就採取怯懦的政治態度,甚至有科學能力不足的情形,這對基因改造食物的接受度毫無幫助。率先確認“交叉保護”現象、挽救夏威夷木瓜危機的畢奇,還記得當時環保局對他那項突破的反應:

政府管制機關的愚行在所謂的“星聯”事件中,更是凸顯。前面曾提過,星聯是歐洲跨國企業安萬特製造的一種蘇力菌玉米,它不幸和美國環保局的規定發生衝突,因為有人發現它在酸性環境,例如人類的胃部環境中,不像其他的蘇力菌蛋白質那麼容易降解。因此,原則上,吃星聯玉米“可能”會引起過敏反應,雖然從未有任何證據可以證明它真的會引起過敏。當時環保局不知所措,最後決定核准星聯可以用於牛飼料,但不能供人類食用。因此,在環保局“零容忍”的規則下,只要食品中有一個星聯分子存在,都算非法污染。當時農民把星聯作物和非星聯作物並排種植,非星聯作物不可避免地會被污染。只要有一棵星聯植物無意間混入廣大的非星聯農田的收成之中就夠了。在此情況下,星聯會開始出現在食品中也不足為奇。它們的絕對數量很少,但檢測是否有星聯存在的基因試驗超級靈敏。 2000年9月底,卡夫食品公司被迫回收被認為受到星聯污染的玉米餅皮;一星期後,安萬特開始向曾經購買星聯種子的農民買回所有的種子。這個“清除”計劃耗費的成本估計為1億美元!

這場慘敗只能歸咎於熱心過頭、判斷力又差的環保局。他們准許將玉米用於動物飼料,卻又不准把它用於人類消費,然後又規定食品必須保持百分之百純正,現在看來,這顯然以很荒謬的事。更明確地說,如果“污染”的定義是,只要含有外來物質的一個分子,就算是污染,那麼我們的每一口食物都已經被污染,被鉛、DDT、細菌毒素和許多其他可怕的物質所污染。從公共衛生的觀點來看,真正重要的是這些物質的濃度,有些濃度微不足道,有些則足以致命。此外,也應該考慮至少要在有一定程度的證據,證明某物的確會危害健康時,才可以將這個物質貼上“污染物”的標籤。從來沒有證據顯示星聯曾對任何人,甚至實驗鼠造成傷害。這次令人遺憾的事件所帶來惟一正面的結果,是美國環保局終於改變政策,廢除了先前那種“分裂”的核准制度。此後,一項農產品若獲得核准,將可用於所有與食品有關的用途,反之則是全面禁絕。

反基改食物的遊說活動會在歐洲最為壯大,並非偶然。歐洲人有充分的理由對食物的成分抱持懷疑態度,也有很好的理由不相信自己聽到的相關信息,其中尤以英國人為甚。 1984年,英格蘭南方的一位農夫注意到他的一頭乳牛行為怪異;到了1993年,英國有10萬頭乳牛死於一種新的腦部疾病——牛海綿狀腦病變(bovine spongiform encephalopathy, BSE),俗稱“瘋牛病”(mad cow disease)。政府部門首長急忙向民眾保證,這種病不會傳染給人類(其傳染途徑可能是用被屠宰動物的殘餘物所製成的牛飼料)。但是到了2002年2月,有106位英國人因人類形式的瘋牛病而死,他們都是因為食用遭到瘋牛病污染的肉品而被感染的。

瘋牛病造成的不安全感和不信任感,蔓延至有關基因改造食物的討論,英國媒體還把基因改造食物稱為“科學怪食”(Frankenfoods)。如同“地球之友”(Friends of the Earth)在1997年4月的新聞稿中所宣稱的:“在瘋牛病之後,你會以為食品業者不會再笨到想把'隱藏的'成分送進民眾嘴裡。”但這在某種程度上正是孟山都公司打算在歐洲進行的計劃。它的經營階層認為反基改食物的運動只是一時的問題而已,於是繼續推動把基改產品送進歐洲各個超市的計劃。結果證明這是一大失策。 1998年,消費者的反彈力量開始增強,英國小報的頭條新聞獲得盡情發揮的機會,例如“基改食物和大自然玩遊戲:如果癌症是惟一的副作用,我們就算幸運了”,“基改食物大廠令人震驚的欺騙行為”,“變種作物”。英國首相布萊爾草率的辯解只是引起小報的嘲諷:“怪物首相布萊爾說:我吃科學怪食,它很安全。這話聽起來令人憤怒。”1999年3月,英國連鎖超市Marks&Spencer表示不會出售基因改造產品,孟山都公司的歐洲生技夢很快瀕臨破碎的危險。毫不意外地,其他的食物零售商也採取類似的行動;對消費者的疑慮極度敏感是商家合理的反應,而且沒有必要為了支持一家不受歡迎的美國跨國公司而惹來一身腥。

“科學怪食”在歐洲引起騷動時,有關“終結者基因”和孟山都公司計劃主導全球種子市場的消息,開始在美國國內流傳開來。在大多由環保團體串聯發起的反對行動下,孟山都企圖為自己辯解,卻因為它以往的歷史而左支右絀。孟山都公司是以殺蟲劑製造商起家,所以不願聲明化學製品會危害環境,必須棄用。但“抗草甘磷除草劑基因改造”技術和蘇力菌最大的優點之一,就在於它們可以使除草劑和殺蟲劑的需求量減少。自20世紀50年代起,孟山都公司所採取的路線一直是:適當地使用正確的殺蟲劑,不會對環境和使用它們的農民造成傷害。孟山都至今仍無法承認卡森女士是對的。在不能同時譴責和銷售殺蟲劑的情況下,這家公司無法利用最有力的論點來替在農場上使用生物技術辯護。

孟山都公司一直無法扭轉這個不幸的趨勢。到了2000年4月,這家公司簽訂一項併購案,但跟它合併的製藥巨人Pharmacia&Upjohn主要是對它的藥品部門“西爾製藥公司”感興趣。後來它的農業部門脫離母公司獨立,至今仍以“孟山都”這個名字繼續存在,但孟山都起家時的冒險精神和強勢作風已經蕩然無存。

基因改造食物的爭議融合了兩大類議題。其一是純粹的科學問題,亦即基因改造食物是否會對我們的健康或環境造成威脅;其二是以跨國公司的侵略性作風和全球化效應為主的政治經濟問題。大多數的討論都是針對農業綜合企業,特別是孟山都公司。這家公司在90年代時可能確實把基因改造技術當做控制世界糧食供應的方法,而且可能真的有成為食品業微軟的不當想法,但是自從孟山都令人震驚的命運逆轉後,這方面的爭議大多已無事實根據。其他規模同樣龐大的公司不可能踏入相同的地雷區。若要對基因改造食物進行有意義的評估,應該要以科學考慮為基礎,而不是政治或經濟考慮。接著我們就來審視一些常見的說法。

基因改造不自然:事實上,除了極少數仍過著原始採集與狩獵生活的人以外,幾乎所有人類吃的食物都不能算是完全“自然”的。容我冒昧,查爾斯王子,殿下在1998年曾說過一句名言:“這種基因改造使人類進入屬於上帝專轄的領域”,其實我們的祖先老早就已經踏入這個領域。

早期栽培植物的人經常讓不同品種的植物雜交,創造出在自然界找不到的全新品種。比方說,現在的小麥就是經過一連串雜交後所獲得的產品。自然產生的小麥祖先“單粒小麥”(einkorn wheat)與一種山羊草(goat grass)雜交後,產生雙粒小麥(emmer wheat)。我們今日所知的麵包小麥(bread wheat)是後來用雙粒小麥和另一種山羊草雜交的結果。因此,今日的小麥具備所有這些小麥祖先的特徵,而這樣的混合體可能是大自然永遠設計不出來的。

此外,以這樣的方式雜交植物,會造成植物的遺傳基因整批翻新:每個基因都受到影響,而且經常造成無法預知的結果。相反地,生物技術讓我們能以精確得多的方式,把新的遺傳物質引進一種植物,而且是一次一個基因。傳統農業像是揮舞著一把大錘,生物科技則像是小心地捏著一隻鑷子,兩者在基因改造手法上,大有不同。

基因改造會導致食物中形成過敏原和毒素:今天的克隆技術最大的優點是讓我們能精確地決定要如何改變植物。若是知道某些物質較易引起過敏反應,我們可以避免它們。但人們仍感到憂慮,部分原因在於一則流傳甚廣的巴西堅果和大豆的故事。其實這件事立意良善:西非人的飲食經常缺乏甲硫氨酸(methionine),但巴西堅果製造的一種蛋白質剛好富含這種氨基酸,把製造這種蛋白質的基因插入西非的大豆裡似乎是很合理的解決方法。但後來有人想起,有一種對巴西堅果常見的過敏反應有可能導致嚴重後果,這個計劃就此遭到擱置。參與此計劃的科學家顯然無意製造會讓數千人發生過敏性休克的新食物,一旦察知這個大缺點後,他們立即罷手。但是對大多數的評論家來說,這是分子工程師不顧後果的玩火實例。其實,原則上,基因工程師有辦法減少食物中的過敏原,也許有一天巴西堅果本身也將不再含有這種被視為不適合植入大豆的蛋白質。

基因改造不分青紅皂白,會對非目標的物種造成傷害:1999年,有一個後來很有名的研究顯示,帝王蝶的毛蟲所吃的葉子如果沾到許多蘇力菌玉米的花粉,毛蟲很容易死亡。這其實沒什麼好驚訝的,蘇力菌作物的花粉含有蘇力菌基因,因此也就含有蘇力菌毒素,這些毒素原本就是要用來毒死昆蟲的。但是由於大家都喜愛蝴蝶,因此讓環保主義者的反基改運動找到一個明星。他們質疑,帝王蝶會不會只是第一個無意間遭基因改造技術傷害的受害者,其後還會不會有更多受害者?然而,經檢視後發現,對這些毛蟲進行實驗的條件非常極端(蘇力菌花粉的含量非常高),因此根本無法就大自然中毛虫族群的可能死亡率,提供任何有實用價值的數據。事實上,進一步的研究反而顯示,蘇力菌植物對帝王蝶的影響微乎其微。但是即便影響並非微不足道,我們也應該把它跟傳統的非基因改造方法,也就是殺蟲劑的影響互相比較。我們先前已經看到,在基因改造方法問世前,如果我們的農業要達到現代社會所需要的生產力,就得大量使用殺蟲劑。殺蟲劑顯然會對所有接觸到它的昆蟲造成影響,無論他們是不是害蟲,然而植入蘇力菌植物的毒素只會影響到那些真正以這些植物為食的昆蟲(以及那些接觸到蘇力菌植物花粉的昆蟲,不過影響程度比較輕微)。如果帝王蝶能在這場爭論中自己發言,它們無疑會投蘇力菌作物一票。

基因改造將促成“超級雜草”的興起,導致環境毀滅:這種說法擔憂對殺蟲劑有抵抗力的基因(例如植入“抗草甘磷除草劑基因改造”植物的基因)會通過物種間的雜交,從作物的基因組轉移至雜草族群的基因組。這並非不可想像的事,卻不可能大規模發生,原因在於跨物種的雜種一般很脆弱,不適於生存。當其中一個物種是已經馴化的、在人類特別照顧下才得以繁衍時,這種情形更加明顯。現在為了討論之用,我們先假設具有抵抗力的基因的確進入了雜種族群,也生存下來。這不會是世界末日,甚至不會是農業末日,其實這是農業史上經常發生的事例:害蟲在面對想根除它們的企圖時,抵抗力也跟著增加。最著名的例子是害蟲對DDT進化出抵抗力。在使用殺蟲劑時,農夫反而等於在運用強大的自然選擇,篩選出抵抗力強的物種,我們已知進化是一個聰明能幹的對手,它會立即讓物種增加抵抗力。結果是科學家必須從頭來過,製造出目標物種無法抵抗的新殺蟲劑或除草劑,然後整個進化過程又重新循環一次,再次達到顛峰,讓目標物種進化出抵抗力。因此,抵抗力增加其實是在抵消所有防治害蟲的努力,這絕不是針對基因改造策略而來。大自然只不過是發出下一回合戰鬥的訊號,促使人類發揮智能,重新發明新策略。

儘管擔心跨國企業對印度這類國家的農夫所造成的衝擊,但是總部設於新德里的“基因運動”組織(Gene Campaign)的薩海(Suman Sahai)指出,基改食物的爭議是食物不虞匱乏的社會所特有的。如同她所言,在至今仍有人餓死的印度,丘陵地區種植的水果,有高達60%在送達市場前就已經腐爛。我們可以想見讓水果延後成熟的技術所具有的潛在優點,例如用於生產“佳味”西紅柿的技術。基改食物最重要的角色可能在於解決發展中地區的問題。在這些地區,出生率急速攀升,再加上可耕地有限形成的糧食生產壓力,導致當地居民過度使用會危害環境及農民本身的農藥和除草劑。在這些地區,營養不良是生活常態,而且經常是死亡原因;一種作物一旦遭害蟲摧毀,可能就此宣判農夫及其家人的死刑。

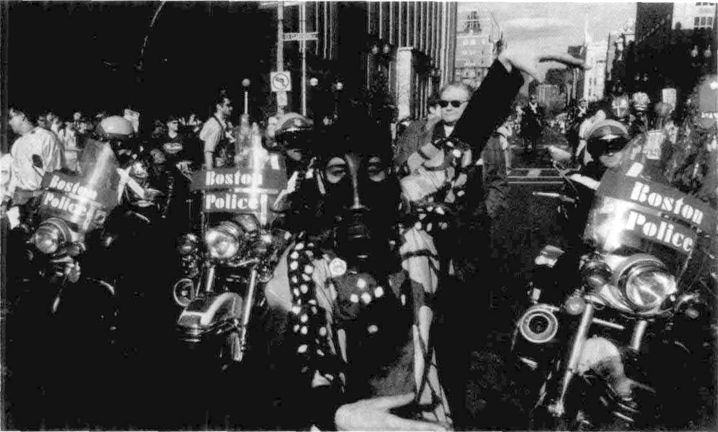

蘇力菌玉米的花粉對帝王蝶幼蟲造成影響的報告,刺激了農業生技的反對者。 2000年美國波士頓街頭示威中,一位抗議者打扮成帝王蝶模樣。

如同先前的討論,重組DNA方法在70年代初問世後,造成以愛希勒瑪會議為核心的一連串爭議與省思。現在,同樣的情形再度發生。在愛希勒瑪時代,我們至少面臨一些重大的未知問題,例如,當時我們無法確定,操控人類腸道內大腸桿菌的基因組會不會造成新品種的致病病菌。然而,無論有多遲疑,我們仍繼續尋求了解,繼續探索。但是在現在的爭議中,儘管我們對我們的所作所為已經有更加深入的了解,但焦慮依舊存在。在愛希勒瑪會議上,有不少與會者呼籲要謹慎,但今日很難找到一位科學家反對的是基因改造食品的根本概念。在發現基因改造技術能使我們人類和自然世界都受惠之後,即使美國知名的環保人士威爾遜(EOWilson)都替它們開脫:“如果那些基改作物在審慎的研究與規範下,證明富有營養,對環境上也無害……它們就應該被運用。”

對基因改造食品的反對大多是一種社會政治運動,而且儘管反對者的論點是以科學語言來表述,卻通常是不科學的。媒體傳播的一些反基改偽科學言論(無論這些媒體是為了譁眾取寵,還是遭到誤導但本意良善),在宣傳戰中顯然是很有效的武器,這些胡言亂語實在會讓我們感到好笑。孟山都公司的豪許在與抗議者爭執時就遇到過這種事:

我個人的看法是,把基因改造食物妖魔化,剝奪自己享受它們的好處的權利,是十分荒謬的事;此外,在發展中世界這麼需要它們的情況下,被查爾斯王子和其他人那些不理性的假定所左右,無異於一項罪惡。

事實上,再過幾年,西方世界勢必恢復理智,擺脫偏執症的枷鎖束縛,那時他們可能會發現自己在農業技術上嚴重落後。歐洲和美國的食物生產成本將變得比世界其他地區昂貴,且效率較差。同時,像中國這類負擔不起不合理疑慮的國家,將會繼續前進。中國的態度相當務實:它擁有全球23%的人口,卻只有7%的可耕地,要餵飽這麼多的人,中國絕對需要基因改造作物較高的產量與營養價值。

仔細想想,我們在愛希勒瑪時過度謹慎,只因對未知及不可預見的危險產生一些疑慮,就開始畏懼退縮,儘管那是未經量化(事實上也無法量化)的疑慮。但是在這種不必要且代價髙昂的拖延後,我們仍將繼續追尋科學最高的道德責任:運用所知為人類創造最大的利益。在目前的爭議中,當我們的社會因偽善的無知而落後時,我們應牢記這中間牽涉到的利害關係:飢餓人口的健康,以及對我們最珍貴的遺產——環境的保護。

2000年,冷泉港實驗室的實驗田遭人蓄意破壞,溫室還被噴上“停止種植基改植物”字樣。

2000年7月,一群反基因改造的抗議人士破壞了冷泉港實驗室的玉米實驗田。事實上,那塊田地上並沒有基改作物,那些抗議人士只是摧毀了兩位年輕科學家辛苦兩年的成果。但這個事件仍具有教育意義。現今,破壞基改作物在歐洲的一些地區變得相當流行,甚至追求基因改造的知識都有可能招致攻擊,此時此刻,那些高舉反對大旗、帶頭抗爭的人最好先問自己一個問題:我們究竟為何而戰?

註釋: